术有善恶吗?——儒学视域中的术业倾向性问题(上)

【吕明烜】术有善恶吗?——儒学视域中的术业倾向性问题(上)

作者简介:

吕明烜,1988年生,中国政法大学哲学系副教授,主要研究领域为儒学、经学。在《哲学研究》《中国哲学史》《现代哲学》等期刊发表学术论文多篇,主持国家社科基金项目“先秦两汉儒学视域中制器观念研究”、教育部社科基金项目“《王制》学史”。

摘要:孟子“矢人”章主要讨论了如何居仁以抵御外界影响,“物-己”之二元结构是此章枢纽。而赵岐将阐释焦点对准“函矢之喻”,将章旨引向“术有善恶”之判断,并给出“择仁术而居之”的应对方案。赵岐揭示的术业倾向性问题有重要意义,但其“择术”方案却面临巨大的理论困境:以社会需求论,各行各业对社会运转不可或缺;以个体状态论,人面对术的固有倾向亦并非全无转圜余地。王夫之以“居仁”收摄“择术”,提出“心外无术”而“术能易心”,一方面缓解了赵岐“择术”方案面临的理论困难,一方面扩充了孟子语境中“居仁”的义理层次。将“矢人”章置于更大的经典背景之中,可以看到儒家提出“备物致用”“圣作工事”,从圣王制器角度肯定弓矢、棺椁等技术指向文明和人性目标,对“术”进行了明确的正面定性。而儒家对术业倾向性问题的应对集中于两方面:一是“居仁”之内部方案,二是“法度”之外部方案。

关键词:《孟子》;术业倾向性;择术;居仁;圣作工事

“矢人”章是《孟子》中的名篇。章首“矢人岂不仁于函人哉!矢人惟恐不伤人,函人惟恐伤人。巫匠亦然,故术不可不慎也”一句,为历代儒者反复征引。这一章被如此重视的原因,在于通过譬喻得出的重要判断:“情随函矢而迁变”(普济,第108页)。用今天的话来说,技术、职业(以下简称“术业”)会对人产生影响,人们应该对这种影响保持警惕。

从问题意识来讲,如果术业存在固有倾向,那么如何理解这种倾向,如何评估、应对其所带来的影响——将从根本上决定儒家如何理解术业与人的关系,并将极大地影响儒家对术业的基本态度与整体定位。就此而言,“矢人”章为一窥儒家对术业的认识提供了契机,具有重要的思想意义。

不过,从“矢人”章入手讨论术业倾向性面临两大困难。一方面,“矢人”章的内容看似简单,但其行文逻辑与若干表述极易引起误解。正本澄源、厘清章旨颇需一番功夫。另一方面,“矢人”章的探讨并不充分。从术业视角来看,孟子只讨论了问题的一部分,或者说其兴趣只在于其中一部分。而要想系统整理儒家对于该问题的思考,需要结合其他材料,将“矢人”章置于更大的经典背景之中。

本文将从这两方面出发,以“矢人”章为抓手,澄清儒家对于术业倾向性问题的认识及应对方案。

一、“慎术”与“择术”

《孟子·公孙丑上》记载:

孟子曰:“矢人岂不仁于函人哉!矢人惟恐不伤人,函人惟恐伤人。巫匠亦然。故术不可不慎也。孔子曰:‘里仁为美,择不处仁,焉得智?’夫仁,天之尊爵也,人之安宅也。莫之御而不仁,是不智也。不仁不智,无礼无义,人役也。人役而耻为役,由弓人而耻为弓,矢人而耻为矢也。如耻之,莫如为仁。仁者如射,射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。”

此段论述由生活经验引入:矢人与函人本性相近,但由于操术之异,箭矢旨在杀伤,函甲旨在防护,术业的倾向性会影响人的性情,由此引发“慎术”议题。在“矢人”章解释史中,赵岐将章旨总结为“术有善恶”,并提出“勿为矢人”的应对方案:

各治其术,术有善恶,祸福之来,随行而作。耻为人役,不若居仁,治术之忌,勿为矢人也。(《孟子注疏》,第96页)

这一认识影响巨大,成为后世理解本章的主流意见。从“勿为矢人”的劝诫出发,宋儒将章旨进一步提炼为“择术”。

不过值得注意的是,孟子言“故术不可不慎也”,而“慎术”只是一个含义模糊的词汇,毕竟“在从事术业中当慎”与“在选择术业时当慎”都可以“慎术”概括。换言之,“择术”只是“慎术”的一种解,而未必是唯一解。同理,引发赵岐“择术”方案的前提——“术有善恶”,亦有讨论余地。孟子固然说过“矢人惟恐不伤人,函人惟恐伤人”,但这里的“惟恐不伤”描述的是可能性还是必然性?即,他究竟是想提出,制矢、制棺之人可能会在术业影响下变坏,还是必然会在术业影响下变坏?这一点微妙的差别,决定了人在术业中的转圜余地——如果是必然,那么唯有另择术业才能重回正道;但如果只是可能,那么人或许也可以在某种方式下谨慎从事,不必另择术业。

从义理来看,将“慎术”确定为“择术”,将矢、匠确定为“恶术”,将遭遇重重挑战。前人对此已有所意识,从中可以识别出两种主要的批判进路:

第一,从社会需求出发,各行各业对于社会运转都是必要的。晁补之言:“函、矢、巫、匠,凡世之所须,阙一不可。”(《全宋文》第126册,第280页)若论定“术有善恶”“勿为矢人”,鼓励人人择业向善,那么对于弓矢、棺椁的需求如何满足?何况孟子自己也强调“通功易事,以羡补不足”(《孟子·滕文公下》),且在葬亲时强调棺椁“尽于人心”(《孟子·公孙丑下》)的意义,那么一方面强调分工的合理性、棺椁的必要性,另一方面又在分工中区别善恶是非,其中矛盾该如何协调?再如《周礼·考工记》讲“燕之无函也,非无函也,夫人而能为函也。……胡之无弓车也,非无弓车也,夫人而能为弓车也”,当制作技术已成为一方百姓的生活方式之后,其间善恶是非又该如何离析清楚?

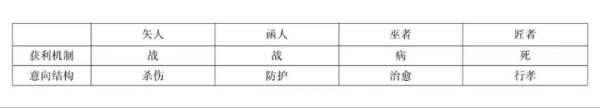

第二,从个体状态出发,人在术的固有倾向面前也并非全无转圜余地。如果说社会需求层面的质疑主要就“择术”的后果而言,未多触及其立论基础,那么针对个体状态的驳难则深入“术有善恶”之论证内部,直接挑战其立论根据,这种进路值得展开分析。“矢人”章开篇列举了四种有代表性的术业:矢人、函人、巫、匠。赵岐将其统一于“术有善恶”的理论架构:

作箭之人,其性非独不仁于作甲之人也,术使之然。巫欲祝活人。匠,梓匠,作棺欲其蚤售,利在于人死也。故治术当慎,修其善者也。(《孟子注疏》,第96页)

矢人制作箭矢之时,惟恐其不够锋利而不能杀伤对象;函人制作函甲之时,惟恐其不够坚固而不能保护对象;巫医为人祝祷,希望救活病人;匠人制作棺椁,为了棺木能尽快售出,希望他人死亡。故矢、匠为恶术,而函、巫为善术。术的善恶属性不以人的意志为转移,反而会潜移默化地影响和塑造人,因此人应选择善术,勿为恶术。细绎这一推导路径,其中主要存在两方面问题:

首先是立论标准的模糊。仔细辨析,“术有善恶”的论证中其实出现了两套标准,一是意向结构(参见吴国盛,第9页),二是获利机制。从意向结构出发,每种术业都有其固有趋势,因此也就带有了某种天然的价值取向——弓矢是用来射中对象的,其内在逻辑就是追求最大限度的杀伤力;函甲是用来防护的,其内在逻辑就是尽可能全面坚固地防护;巫医之术是用来治病救人的,其内在逻辑就是以各种方式治病消灾。不过,这一标准适用于矢、函、巫,却难以推导出“匠为恶术”这一结论。因为棺椁本身并无伤害他人的意向结构——就器型而言,它只是一种装具;就用途而言,其发明制作是为了安顿逝者,慎终追远。《白虎通·崩薨》言:“所以有棺椁何?所以掩藏形恶也。不欲令孝子见其毁坏也。”若以意向结构对术进行“本质性”定位,那么弓矢旨在杀伤,函甲旨在防护,巫术旨在救人,棺椁却不是为了让人死,而是为了成全孝子之心,妥善处理死后的问题。

为了将制棺术纳入“恶术”范畴,赵岐引入获利机制这一维度,指出匠者为了出售棺椁,希望人死而从中获利,这一论证为后世众多学者沿用。但是,“巫者为人祈祝,利人之生。匠者作为棺椁,利人之死”(朱熹,第238页)这一论证中,存在着不易察觉的逻辑错位。唐人刘蜕指出:“果以利能固小人心,而唯禁其术,则函不卫无敌之体,是亦利其敌也;巫不祝非病之人,是亦果利其病也。岂矢匠之心而已矣。”(《全唐文》第9册,第8532页)若从获利机制出发,以匠者从“人死”获利而判定其为恶术,那么巫者从“人病”获利,函人从“征战”获利,岂非也是恶术?若从意向结构出发,则棺椁是为了更妥善地存放死后形体,而巫者是为了更迅速地祛病消灾,又岂非都是善术?据此可以列出下表:

如此一来,“匠为恶术”的理论破绽清晰可见。某种意义上,一切术都旨在应对人的特定缺乏,那么一切“以术取利”的行为都仿佛带有“趁人之危”的性质。俗语有言:“但愿世间人无病,何惜架上药生尘。”这反过来也说明了若无人生病医者便无利可图,则医者若不“慎术”,也容易生出期盼他人生病的阴暗念头。若以获利机制区判术之善恶,那么一切术也都有了成为“恶术”的潜质,因此获利机制这一标准在根本上难以成立。(参见曾海军,第138页)

其次是推导逻辑的偏狭。赵岐引入获利机制,只是为了模糊处理“匠为恶术”的问题,“术有善恶”的理论重心仍然校准于意向结构。赵岐由此出发,将善恶之价值倾向判定为术的本质属性,这一推导逻辑招致了更激烈的挑战。刘蜕指出,虽然术往往表现出固有的倾向性,但真正决定是善术还是恶术的,其实是操纵术的人心。所以应该“慎心”而非“慎术”:

术善可以化其心欤?则师之术所以导善也,潘崇因师以杀楚子。医之术可以治生也,晋人因医以酖卫侯。是师医之所术,岂不慎欤?(《全唐文》第9册,第8532页)

从术自身的意向结构而言,师术旨在导人向善,医术旨在治病救人,似为“善术”,但由邪恶之人操此术业,亦能以师术引导人弑父弑君,做出大逆不道之举;以医术致人于死地,反而成为害人之具。从刘蜕的驳难出发,术并不天然地承载某种既定的道德伦理,它作为工具或手段,可以在实际生活情境中发挥正面或负面的意义,其中起决定意义的是人心。

回到弓矢的例子,箭锋之利指向杀伤,但所伤对象是谁,为何要伤,这才真正决定杀伤行为的价值判定。白居易曾为矢人赋诗:“矢人职司忧,为箭恐不精。精在利其镞,错磨锋镝成。……寄言控弦者,愿君少留听。何不向西射,西天有狼星。何不向东射,东海有长鲸。不然学仁贵,三矢平虏庭。不然学仲连,一发下燕城。胡为射小盗,此用无乃轻?徒沾一点血,虚污箭头腥。”(见谢思炜,第241页)弓矢的杀伤指向看似残忍,但当箭锋指向入侵者,那么它也就成为了保护一方百姓的手段,岂可视为恶术?刘蜕言:“以弧矢所以威天下,则征不义,而后可杀也。”(《全唐文》第9册,第8532页)弓矢的杀伤力同时也是威慑力,其在维护和平、巩固社会秩序中的意义不可小觑。刘勰言:“函人欲全,矢人欲伤,术在纠恶,势必深峭。”(《文心雕龙·奏启》)弓矢之术旨在纠正罪恶,自然表现出追求杀伤力的倾向。因此,术的意向结构并不必然等同于善恶的价值判断,仅从旨在杀伤这一意向结构出发将弓矢定性为“恶术”,并告诫人们“勿为矢人”,难免忽略了更为复杂宽广的理论背景,失之偏狭。

总体来看,以社会需求论,各行各业对社会运转不可或缺;以个体状态论,人在术的固有倾向面前也并非没有主动性与调停余地。赵岐所提出的“择术”方案面临巨大的理论困境。不过,“诛矢匠”未必是孟子本义,从孟子文本到赵岐阐释,已经发生了关注重心的偏转,这一偏转也为“矢人”章开拓了更丰富的思想意涵,下文将就孟子、赵岐差别展开具体分析。

二、“择术”与“居仁”

回归孟子语境,“矢人”章行文分为三个层次,皆围绕“射喻”展开。前两层以设问增强气势,第三层则以陈述句强化结论。三层譬喻环环相扣,一气呵成:

第一层,以“矢人函人之喻”提出问题。矢人、函人本性并无区别,但其性情受到术业的影响而发生分化。借由这一生活经验,孟子提出“术不可不慎”,也抛出了该章所讨论的问题:术如何慎?换言之,我们该如何抵御术的负面影响?

第二层,以“矢人弓人之喻”进行反面论证。此节在整章中起到了承上启下的关键作用,推导逻辑十分复杂,其文曰:

孔子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得智?”夫仁,天之尊爵也,人之安宅也,莫之御而不仁,是不智也。不仁不智,无礼无义,人役也。人役而耻为役,由弓人而耻为弓,矢人而耻为矢也。如耻之,莫如为仁。

此节文义可大致疏通如下:孔子言“里仁为美”,强调人应择仁处而居之。仁是上天最尊崇的东西,也是人自我安定之所。如果不居于仁则是不智。仁统仁、义、礼、智四端,如果内心丧失了仁、义、礼、智,人便会如仆役一般被外物辖制。为外物所役而又耻于为外物所役,就好比弓人耻于为弓所役,矢人耻于为矢所役一样,都是因为不能坚守内心而成为了外物的奴隶。如果真的感到羞耻,就应自觉涵养仁德,避免外部因素的不良影响。总而言之,若不居仁则会为人所役,若耻于为人所役则应居仁。也正是这一念之耻,促使人们反躬自省,择仁而居。

第三层,以“仁者如射之喻”进行正面论证。此节言:“仁者如射,射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。”射箭者正己而后射,即使不中也不归结于外部因素,而是反省内心是否没有做到“正己”。此节与上节一正一反,形成呼应,将全章主旨落在了“反求诸己”。

当我们将矢人章的理论重心校准于“居仁正己”,则本章枢纽就在于“物-己”二元结构,三重“射喻”分享了一以贯之的义理精神。首节“函矢之喻”抛出问题,讲明人稍有不慎便会被外物影响。次节“弓人耻为弓”反面立论,说明不仁便会为人(外物)所役,正如矢人若不慎术便会为矢的意向结构所影响。最后,“仁者如射”正面立论,说明仁则反求诸己,正如射者正己而不受外部因素的影响。由此,“术不可不慎”之“术”,“人役而耻为役”之“人”,“不怨胜己者”之“胜己者”,都指向了统一的克治对象——那些会影响、扰乱人内心的外部因素。三重“射喻”从不同角度映射于“物-己”结构,不断逼近“仁”的内核:专注内心而不求于外,反求诸己而不役于物。

“矢人”章的论述重心在“居仁”而不在“择术”,“术”的维度主要来自赵岐的阐发。孟子语境中函矢巫匠的例子,旨在说明术作为外部因素容易影响人,围绕术的深层次辨析并非孟子关注的重点。而赵岐敏锐地发现,“函矢之喻”是一个阐发术业倾向性的绝佳案例。当赵岐把阐释焦点对准“函矢之喻”,他实际上提出了一个和孟子不同的问题:面对“术”固有的“意向结构”或者“内部倾向”,我们该如何对其进行理解与定位?又该如何抵御其影响?隐藏其后的更大的问题意识在于:如何理解人与术的关系?问题不同,答案当然也不同。从“术有善恶”到“择术”,意味着将善恶价值倾向视为术的本质属性,人与术成为了相对立的两极,在人与术的拮抗中,人唯有择仁术才能避免其影响——这是赵岐给出的方案。我们可以对孟子和赵岐的区别进行总结:

如此一来,“匠为恶术”的理论破绽清晰可见。某种意义上,一切术都旨在应对人的特定缺乏,那么一切“以术取利”的行为都仿佛带有“趁人之危”的性质。俗语有言:“但愿世间人无病,何惜架上药生尘。”这反过来也说明了若无人生病医者便无利可图,则医者若不“慎术”,也容易生出期盼他人生病的阴暗念头。若以获利机制区判术之善恶,那么一切术也都有了成为“恶术”的潜质,因此获利机制这一标准在根本上难以成立。(参见曾海军,第138页)

其次是推导逻辑的偏狭。赵岐引入获利机制,只是为了模糊处理“匠为恶术”的问题,“术有善恶”的理论重心仍然校准于意向结构。赵岐由此出发,将善恶之价值倾向判定为术的本质属性,这一推导逻辑招致了更激烈的挑战。刘蜕指出,虽然术往往表现出固有的倾向性,但真正决定是善术还是恶术的,其实是操纵术的人心。所以应该“慎心”而非“慎术”:

术善可以化其心欤?则师之术所以导善也,潘崇因师以杀楚子。医之术可以治生也,晋人因医以酖卫侯。是师医之所术,岂不慎欤?(《全唐文》第9册,第8532页)

从术自身的意向结构而言,师术旨在导人向善,医术旨在治病救人,似为“善术”,但由邪恶之人操此术业,亦能以师术引导人弑父弑君,做出大逆不道之举;以医术致人于死地,反而成为害人之具。从刘蜕的驳难出发,术并不天然地承载某种既定的道德伦理,它作为工具或手段,可以在实际生活情境中发挥正面或负面的意义,其中起决定意义的是人心。

回到弓矢的例子,箭锋之利指向杀伤,但所伤对象是谁,为何要伤,这才真正决定杀伤行为的价值判定。白居易曾为矢人赋诗:“矢人职司忧,为箭恐不精。精在利其镞,错磨锋镝成。……寄言控弦者,愿君少留听。何不向西射,西天有狼星。何不向东射,东海有长鲸。不然学仁贵,三矢平虏庭。不然学仲连,一发下燕城。胡为射小盗,此用无乃轻?徒沾一点血,虚污箭头腥。”(见谢思炜,第241页)弓矢的杀伤指向看似残忍,但当箭锋指向入侵者,那么它也就成为了保护一方百姓的手段,岂可视为恶术?刘蜕言:“以弧矢所以威天下,则征不义,而后可杀也。”(《全唐文》第9册,第8532页)弓矢的杀伤力同时也是威慑力,其在维护和平、巩固社会秩序中的意义不可小觑。刘勰言:“函人欲全,矢人欲伤,术在纠恶,势必深峭。”(《文心雕龙·奏启》)弓矢之术旨在纠正罪恶,自然表现出追求杀伤力的倾向。因此,术的意向结构并不必然等同于善恶的价值判断,仅从旨在杀伤这一意向结构出发将弓矢定性为“恶术”,并告诫人们“勿为矢人”,难免忽略了更为复杂宽广的理论背景,失之偏狭。

总体来看,以社会需求论,各行各业对社会运转不可或缺;以个体状态论,人在术的固有倾向面前也并非没有主动性与调停余地。赵岐所提出的“择术”方案面临巨大的理论困境。不过,“诛矢匠”未必是孟子本义,从孟子文本到赵岐阐释,已经发生了关注重心的偏转,这一偏转也为“矢人”章开拓了更丰富的思想意涵,下文将就孟子、赵岐差别展开具体分析。

二、“择术”与“居仁”

回归孟子语境,“矢人”章行文分为三个层次,皆围绕“射喻”展开。前两层以设问增强气势,第三层则以陈述句强化结论。三层譬喻环环相扣,一气呵成:

第一层,以“矢人函人之喻”提出问题。矢人、函人本性并无区别,但其性情受到术业的影响而发生分化。借由这一生活经验,孟子提出“术不可不慎”,也抛出了该章所讨论的问题:术如何慎?换言之,我们该如何抵御术的负面影响?

第二层,以“矢人弓人之喻”进行反面论证。此节在整章中起到了承上启下的关键作用,推导逻辑十分复杂,其文曰:

孔子曰:“里仁为美,择不处仁,焉得智?”夫仁,天之尊爵也,人之安宅也,莫之御而不仁,是不智也。不仁不智,无礼无义,人役也。人役而耻为役,由弓人而耻为弓,矢人而耻为矢也。如耻之,莫如为仁。

此节文义可大致疏通如下:孔子言“里仁为美”,强调人应择仁处而居之。仁是上天最尊崇的东西,也是人自我安定之所。如果不居于仁则是不智。仁统仁、义、礼、智四端,如果内心丧失了仁、义、礼、智,人便会如仆役一般被外物辖制。为外物所役而又耻于为外物所役,就好比弓人耻于为弓所役,矢人耻于为矢所役一样,都是因为不能坚守内心而成为了外物的奴隶。如果真的感到羞耻,就应自觉涵养仁德,避免外部因素的不良影响。总而言之,若不居仁则会为人所役,若耻于为人所役则应居仁。也正是这一念之耻,促使人们反躬自省,择仁而居。

第三层,以“仁者如射之喻”进行正面论证。此节言:“仁者如射,射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。”射箭者正己而后射,即使不中也不归结于外部因素,而是反省内心是否没有做到“正己”。此节与上节一正一反,形成呼应,将全章主旨落在了“反求诸己”。

当我们将矢人章的理论重心校准于“居仁正己”,则本章枢纽就在于“物-己”二元结构,三重“射喻”分享了一以贯之的义理精神。首节“函矢之喻”抛出问题,讲明人稍有不慎便会被外物影响。次节“弓人耻为弓”反面立论,说明不仁便会为人(外物)所役,正如矢人若不慎术便会为矢的意向结构所影响。最后,“仁者如射”正面立论,说明仁则反求诸己,正如射者正己而不受外部因素的影响。由此,“术不可不慎”之“术”,“人役而耻为役”之“人”,“不怨胜己者”之“胜己者”,都指向了统一的克治对象——那些会影响、扰乱人内心的外部因素。三重“射喻”从不同角度映射于“物-己”结构,不断逼近“仁”的内核:专注内心而不求于外,反求诸己而不役于物。

“矢人”章的论述重心在“居仁”而不在“择术”,“术”的维度主要来自赵岐的阐发。孟子语境中函矢巫匠的例子,旨在说明术作为外部因素容易影响人,围绕术的深层次辨析并非孟子关注的重点。而赵岐敏锐地发现,“函矢之喻”是一个阐发术业倾向性的绝佳案例。当赵岐把阐释焦点对准“函矢之喻”,他实际上提出了一个和孟子不同的问题:面对“术”固有的“意向结构”或者“内部倾向”,我们该如何对其进行理解与定位?又该如何抵御其影响?隐藏其后的更大的问题意识在于:如何理解人与术的关系?问题不同,答案当然也不同。从“术有善恶”到“择术”,意味着将善恶价值倾向视为术的本质属性,人与术成为了相对立的两极,在人与术的拮抗中,人唯有择仁术才能避免其影响——这是赵岐给出的方案。我们可以对孟子和赵岐的区别进行总结:

赵岐对“术”这一维度的阐发,某种意义上是对孟子的“误读”。而在更深的层次上,则来自于对孟子语境中的孔子的“误读”。孟子和赵岐的关键分歧出在对孔子“择不处仁,焉得智”的理解,孟子引此句以说明应“择仁而抵御术(外物)的影响”,而赵岐将其解为“择仁术而居之”。从这一细微差别出发,对于整章的理解也发生了根本偏转。

如此一来,赵岐当然会面临来自“矢人”章文本的诸多麻烦。在第一节,他必须处理“匠”对于“意向结构”标准的游离,以避免这个“不太合适”的例子挑战“术有善恶”的立论依据。在第二节,他将“人役而耻为役,由弓人而耻为弓”理解为“治其事而耻其业者,惑也”(《孟子注疏》,第96页),则此节大意为“不择仁术则为人所役。如果为人所役而耻于为人所役,就如同弓人不择仁术而耻于不择仁术一样,若以此为耻则应择仁术”。如此一来,“人役”之义显得节外生枝,“弓人耻为弓”的论述逻辑迂曲缠绕。在第三节,“仁者如射”不仅无关“择仁术”之主题,反而显得与主题相矛盾:若弓矢为恶术,又何来“仁者如射”?总之,孟子讲“居仁”,“不仁则为人所役”与“仁则反求诸己”形成“物-己”对应,以此烘托“仁”的要义。但在赵岐“择仁术”的阐释路径中,“矢人”章讨论重心集中于前段,善恶在“术”而不在“心”,因此“人役”和“反求诸己”两层义理都无处安放,显得孟子后段行文全无章法,徒增许多与主题无关的内容。

当然,这并不意味着赵岐对“术业倾向性”的阐发没有意义。相反,由赵岐所阐发的“术”的维度,在后世产生如此大的影响绝非偶然,“术业倾向性”问题的重要性不言而喻。只是我们应该意识到,“术业倾向性”与其被理解为“孟子”问题,不如说是一个“孟学”问题。(参见黄俊杰,第1-8页)经典文本是开放的,其意义不仅仅在于提供封存于文本的既有义理,更在于不断启发新的思考。就“矢人”章而言,一种阐释路径生成之后,会反过来影响人们对于文本的理解路径,围绕术业倾向性的支配性意见,使得孟子原义反而被遮蔽,但是解释中各种细微之处的混乱矛盾,仍然不断彰显着文本与阐释之间的张力,这种张力是有待化解的。而另一方面,赵岐提出了一个有价值的问题,却没能给出足够有说服力的答案。“择术”方案面临巨大的理论困境,说明他将善恶价值倾向理解为术的本质属性,或许不是阐发“人-术”关系的最佳路径。那么“术业倾向性”问题仍然是有待进一步讨论的。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 文化主体性的哲学审视 04/27/24

- 文化哲学:是什么和为什么 04/27/24

- 延安时期中国马克思主义法哲学的形成和发展(下) 04/26/24

- 延安时期中国马克思主义法哲学的形成和发展(上) 04/26/24

- 现代文明的西方逻辑与中国重撰——现代化的视角(下) 04/25/24

- 现代文明的西方逻辑与中国重撰——现代化的视角(上) 04/25/24

- “物”进入审美存在的可能路径(下) 04/24/24

- “物”进入审美存在的可能路径(上) 04/24/24

- 论人的本性 04/23/24

- 中华文明兼收并蓄的包容性 04/22/24

- 什么是“国学”? 04/22/24

- 论印度传统哲学多元思维模式 04/21/24

- 为什么我们需要让哲学重回田野? 04/20/24

- 反思:黑格尔哲学的关键概念 04/20/24

- 德治与无为:法治视野下的儒道治理思想互补(下) 04/19/24

- 德治与无为:法治视野下的儒道治理思想互补(中) 04/19/24

- 德治与无为:法治视野下的儒道治理思想互补(上) 04/19/24

- 英美国家中国马克思主义研究的内容特征:中国性、他者性与经典性 04/18/24

- 机器伦理的哲学基础、基本特征与实现方法(下) 04/17/24

- 机器伦理的哲学基础、基本特征与实现方法(上) 04/17/24

>>>>查看更多楼主社区动态...