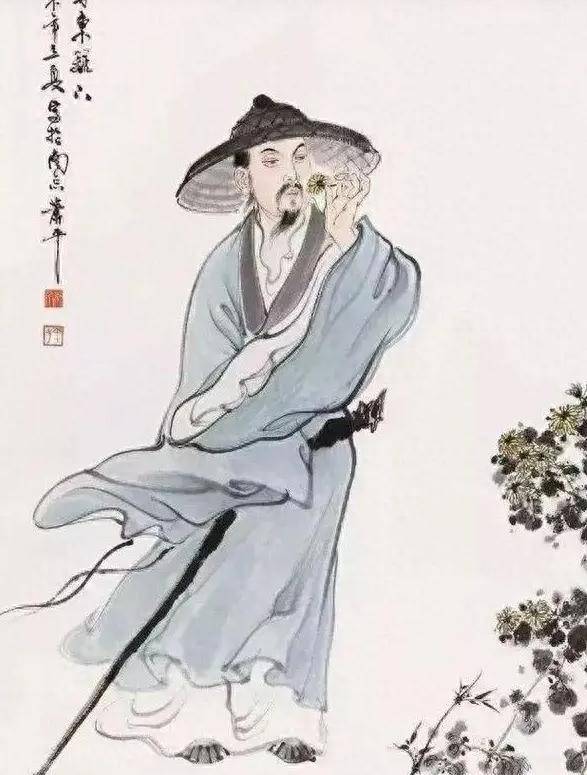

儿子不成器,陶渊明写下一首“骂儿诗”,道尽了天下父母的无奈

陶渊明的一生充满了转折与无奈,他从显赫的贵族子弟,到历经仕途的坎坷,最终选择归隐田园。而他的《责子》一诗,更是以其深刻的自嘲和真挚的情感,道尽了天下父母面对不成器子女的无尽烦恼。

本文将通过对陶渊明生平、《责子》诗及其背后的历史背景的详尽分析,带您走进这位伟大诗人的内心世界。

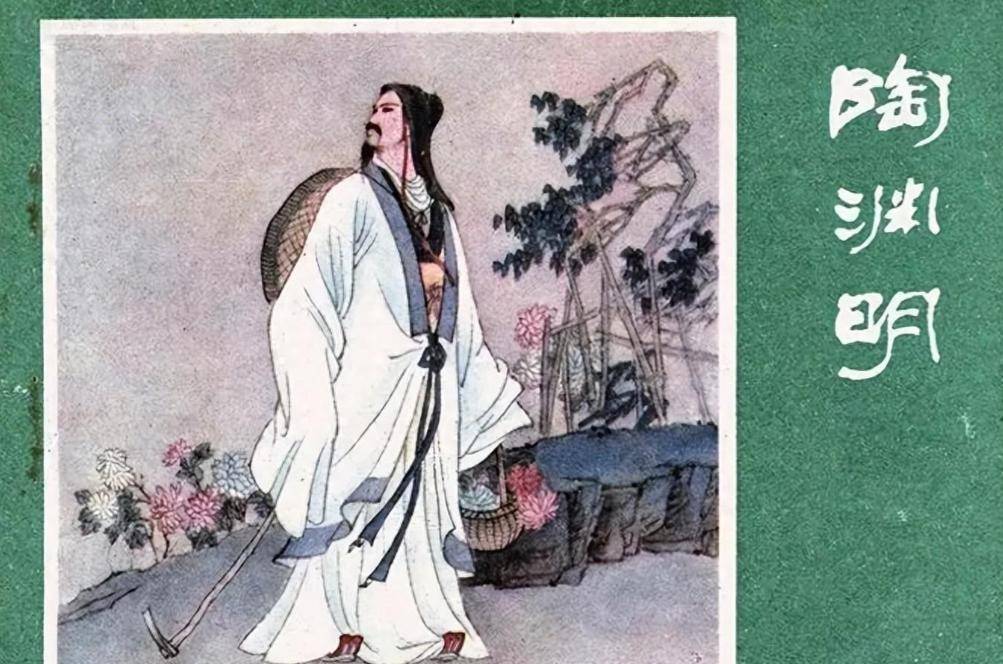

一、陶渊明的早期生活与家族背景陶渊明,生于公元365年左右,成长在一个显赫的官宦世家。他的曾祖父陶侃是东晋名将,外祖父孟嘉则是东晋的名士,父亲曾任太守。

陶渊明8岁时父亲去世,12岁时母亲离世,家庭的变故让他过早地体会到了人生的无常。尽管如此,他凭借聪颖的天资和勤奋的学习,逐渐成为远近闻名的神童。他的早期生活充满了对知识的渴望和对未来的憧憬。

家族的荣耀并未给他带来多少实质性的帮助。东晋时期的社会动荡不安,政治腐败严重,选官制度采用九品中正制,这种制度重门第而轻才华,使得陶渊明的仕途之路充满了阻碍。

他在成年后多次出仕,却始终未能如愿得到重用。这不仅是个人命运的波折,更是时代背景下的必然结果。

二、仕途坎坷与归隐田园陶渊明的仕途生涯始于成年后的多次出仕尝试。他曾先后担任恒玄、刘裕和刘敬宣的幕僚或参军,但这些职位并未给他带来太多施展才华的机会。

尤其是在桓玄、刘裕等人掌权期间,朝廷内部的尔虞我诈和权力斗争让陶渊明感到极度厌倦和失望。他深感官场的黑暗和腐败,对自己的前途逐渐失去了信心。

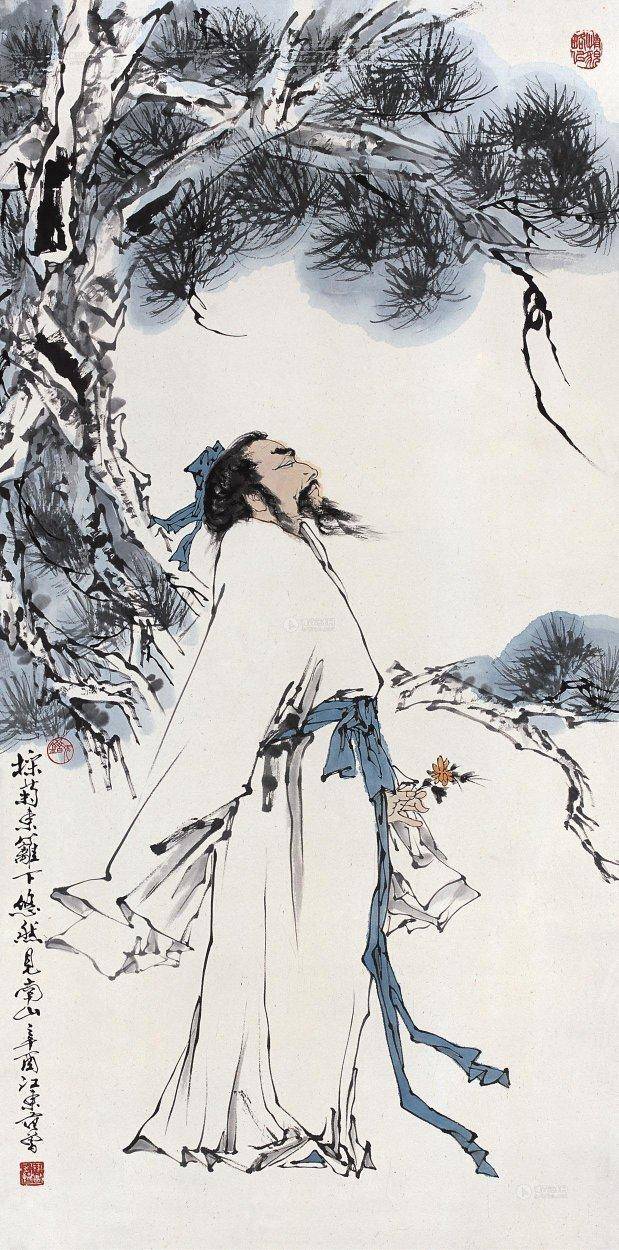

公元405年,陶渊明终于做出了人生的重大决定——归隐田园。这一选择不仅是对仕途绝望的体现,更是一种对自然和自由的向往。

他回到自己的田园之家,开始了日出而作、日落而息的简单生活。在这里,他与自然亲密相处,用诗歌抒发自己的情感,创作了许多流传千古的佳作。

三、《责子》诗的背景与情感归隐田园后的陶渊明,生活相对安定,但家庭的烦恼却接踵而至。他的五个儿子分别名为陶俨、陶俟、陶份、陶佚和陶佟,但无一例外地让他深感失望。

长子陶俨好吃懒做,无心向学;次子陶俟虽有志向但不爱文墨;三子陶份和四子陶佚愚笨无比,连简单的数字都分不清;五子陶佟则贪玩好吃,难以专心读书。面对这样不成器的子女,陶渊明内心的无奈与失望溢于言表。

正是在这种背景下,陶渊明写下了著名的《责子》诗:

1白发被两鬓,肌肤不复实。 2虽有五男儿,总不好纸笔。 3阿舒已十六,惰业日日长。 4阿宣行志学,而不爱文墨。 5雍端年十三,不识六与七。 6通子垂九龄,但觅梨与栗。 7天运苟如此,且进杯中物。这首诗以近乎自嘲的方式,表达了陶渊明对子女的不满和无奈。但他并未因此放弃对孩子们的期望,反而以一种更为豁达的态度面对生活的不如意。

正如诗中所言,“天运苟如此,且进杯中物”,陶渊明以酒解愁,用诗意的生活方式寻找内心的平静。

四、《责子》诗的文化与社会意义《责子》诗不仅是陶渊明个人情感的真实写照,更具有深远的文化和社会意义。首先,它反映了东晋时期家庭教育的问题。当时的选官制度重门第而轻才华,导致许多有才之士难以脱颖而出。

陶渊明虽然出身显赫,但他的子女并未继承家族的荣耀,反而成了“不成器”的代表。这不仅仅是个人家庭的悲剧,更是整个社会教育制度的反映。

《责子》诗展示了陶渊明的人格魅力。面对生活的不如意,他没有沉沦,而是以一种豁达的态度面对。这种态度不仅体现在对子女的教育上,更贯穿于他的整个人生哲学。

陶渊明的田园生活,不仅是一种物质上的选择,更是一种精神上的追求。他通过与自然的亲密接触,找到了心灵的慰藉,这也是他能够坦然面对生活挫折的重要原因。

《责子》诗揭示了父母对子女教育的普遍困扰。无论是在古代还是现代,父母对子女的期望总是高于现实。当子女的表现与父母的期望产生巨大落差时,父母往往会感到无奈和失落。

陶渊明的《责子》诗,道尽了这种普遍的情感,让无数读者感同身受。

五、现代学者的解读与评价现代学者对《责子》诗进行了广泛的研究和解读。许多研究者认为,陶渊明的这首诗不仅仅是对子女的责备,更是一种自我反思和对社会现象的批判。

北京师范大学教授康震在接受采访时指出:“陶渊明的《责子》诗,实际上是对自己的一种自嘲。他在诗中表现出的无奈和失望,更多是对当时社会环境的批判,而不是单纯的对子女的不满。”

同时,陶渊明的归隐田园也被视为对当时社会的一种反抗。南京大学教授莫砺锋认为:“陶渊明的归隐,不仅是对官场黑暗的逃避,更是一种积极的生活态度。

他通过对自然的亲近,找到了心灵的平静,这种生活方式对于现代社会仍有重要的启示意义。”

结语陶渊明的《责子》诗,不仅记录了他个人的生活感受,更折射出东晋时期的社会现实和家庭教育的困境。他的豁达与坚韧,为我们提供了一种面对生活挫折的态度。

在当今社会,面对各种压力和挑战,我们不妨像陶渊明一样,以一种平和的心态去面对,用诗意的方式寻找生活的美好。

总之,陶渊明的一生充满了曲折与坚持,他的《责子》诗不仅是对子女的责备,更是对生活的深刻反思。让我们在欣赏这首诗的同时,也从中汲取力量,勇敢地面对生活的种种挑战。

对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 晚清老照片:王府三妻四妾仙姿玉色美丽惊艳,旗人贵妇女生男相 02/05/25

- 1998年杨尚昆病逝,遗嘱中明确提出一项要求,中央批示:立即动工 02/05/25

- 巾帼不让须眉,曾带领队伍洗劫敌人弹药库,牺牲时19岁 02/05/25

- 1946年蒋介石密令炸开汪精卫墓,开棺发现尸体未腐,口袋有张纸条 02/05/25

- 他本是政委,金门战役被俘后成国军上校,30年后却被下令处决 02/05/25

- 大S真实死因曝光!血液里都是细菌,多器官感染,或与打美白针有关 02/05/25

- 1931年,师长萧克看到一俘虏大吃一惊,急忙对看守说:不用捆他了 02/04/25

- 老照片:这是晚清的上海,百年前的这里是这番景象 02/04/25

- 鲁迅骂了胡适10多年,为何后者从不还口?晚年胡适:他是我们的人 02/04/25

- 最悲惨的皇后,一天接客数百人,还为敌国生下孩子 02/04/25

- 傅涯和陈赓相爱18年,临终前却交代子女:我死后,不要和你爸合葬 02/04/25

- 金门战役后,胡清河借助两个篮球游回大陆,后来的结局如何? 02/04/25

- 1907年晚清老照片:女子美丽清秀,崇文门街繁华热闹! 02/03/25

- 远征军败走野人山,到底有多惨烈?女兵被悉心照料,却仍损失殆尽 02/03/25

- 老人凑7万送独女留学,20年未见,临死才知她已成德国教授 02/03/25

- 陆宝义:黑龙江比乔四更狠的黑老大,号称当地土皇帝,还暗杀官员 02/03/25

- 1973年张玉凤产子后,不愿再返回中南海工作,毛主席得知回应6字 02/03/25

- 春晚爆红后,她洗完澡从23楼一跃而下,临终时说:妈,我好后悔 02/03/25

- 国军军长被处死刑,枪决前却高呼:毛主席万岁!徐向前怒下缉拿令 02/03/25

- 徐向前去世前留下遗言,江泽民知道后沉默良久:还是要送一下的 02/03/25

>>>>查看更多楼主社区动态...