汉字中的文化丨“纲举目张”的“目”是指眼睛吗

眼睛是重要的人体器官。表示这个器官,我们现在多用“眼”字,古代最初用的则是“目”字。

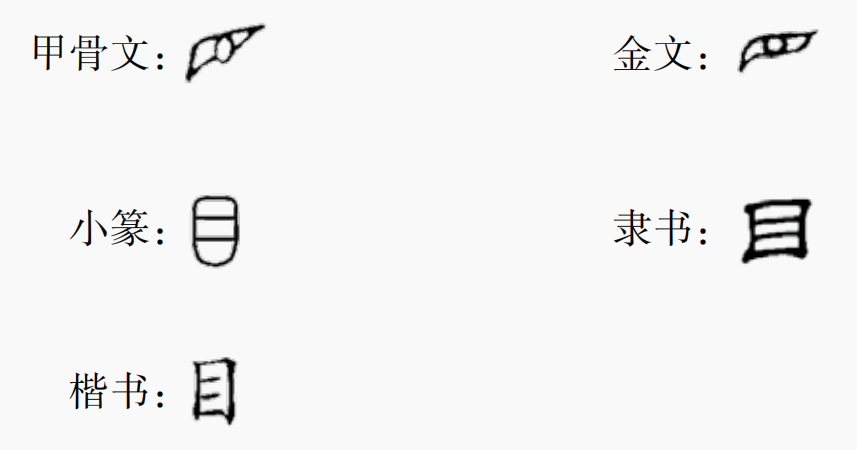

“目”的字形演变 “目”的甲骨文和金文字形描画的都是一只眼睛的形状,外有眼眶,内有眼珠。后来,字形由横向变成纵向,逐渐失去象形性,最终演变成我们现在所使用的字形。

“目”从一开始就是指人的眼睛。《诗经·卫风·硕人》:“巧笑倩兮,美目盼兮”,是形容女子笑得很美,明眸善睐,妩媚动人。东汉思想家王充在《论衡·命义》中谈到关于胎教的内容时说:“非正色目不视,非正声耳不听。”

着眼于眼睛的功能,“目”就有了“看、注视”的意思。《史记·陈丞相世家》:“船人见其美丈夫独行,疑其亡将,要(腰)中当有金玉宝器,目之,欲杀平。”这段话讲的是西汉开国功臣陈平的经历:有一次渡河,船夫见他仪表堂堂,一个人带剑出行,怀疑他是逃亡的将领,猜他囊中或许藏有金银财宝,就时不时地盯着他看,想杀了他。唐代韩愈在《送陈秀才彤序》一文中写道:“吾目其貌,耳其言,因以得其为人。”此处的“目”和“耳”分别指用眼睛观察和用耳朵听,通过一个人的样貌、言行来判断其为人。

南宋夏森绘《烟江帆影图》(局部) “目”进一步也表示“用眼睛示意、使眼色”等意思。《史记·项羽本纪》:“范增数目项王。”是说范增多次向项羽使眼色。《国语·周语上》:“国人莫敢言,道路以目。”人们在路上相遇时不敢用言语进行交流,只能以目示意,可见当时反动统治的暴虐与专横。

“目”表示“看”这种行为动作的意思进一步抽象化,就有了“看待、看作”的含义。唐代白居易《不出门》:“不知天壤内,目我为何人。”不知这世间把我视作什么人。清代黄宗羲《柳敬亭传》:“军中亦不敢以说书目敬亭。”大意是说,军中没有人敢用说书艺人的身份来看待柳敬亭并对他有所轻视怠慢。“目为”一词,表示“看作”的意思,现在书面语当中仍然使用。现代作家孙犁《秀露集·石子》:“……唯一的消遣和爱好就是捡石子。时间长了,收藏丰富,有一段时间,居然被病友们目为专家。”

由“看待、看作”的意思再进一步,“目”又可以表示“称作”的意思。北魏郦道元《水经注·巨洋水》:“泉溪之上,源麓之侧有一祠,目之为冶泉祠。”在溪岸上,源头的山麓近旁,有一座祠庙,叫作“冶泉祠”。

清章谷绘《八景图册》之《涧道寒泉》 沿着最初指“眼睛”这一意义线索进一步发展,“目”又可以指形状跟眼睛相类似的事物,比如孔眼、网眼等。在“纲举目张”这个成语当中,“纲”指渔网的大绳,“目”指“网眼”。《韩非子·外储说右下》:“善张网者引其纲,不一一摄万目而后得。”大意是说,善于张网捕鱼的人总是拉着网的主绳撒网,比喻做事要抓住关键环节。东汉经学家郑玄在为已经失传的《诗谱》所作序言当中也写道:“举一纲而万目张。”字面意思是说只要把渔网上的大绳子一展开,所有的网眼也就都跟着打开了,以此来形容只要把文章的主线铺陈到位,那么,围绕主线的其他细节也就都可以有条理地展开了。

因为网眼是以一定的数量有条理地编织而成的,就好像从一个大项中分出很多小项,于是,“目”进一步又发展出“细目、条目”的意思。《论语·颜渊》中记载,颜渊向孔子请教如何行仁,孔子概括性地做了一番回答,颜渊则说:“请问其目。”意思是希望孔子指点一些具体做法。明代何景明《赠向先生序》:“君子之治也,设其纲纪,而有其目,与民守之。”大意是说,君子之治,首先设立大的法律制度,其下再做更细的规定,人民遵照执行。

明陈洪绶绘 《抚琴图》(局部) 那么,“题目”的“目”又是怎么回事呢?这是因为,“题”最初指额头,“目”指眼睛。额头和眼睛都处在人头部居上靠前的位置,而标题同样位于文章或书籍等的最前面,所以,“题”和“目”都发展出“标题”的意思。《后汉书·襄楷传》:“……所得神书百七十卷,皆缥白素朱介青首朱目。”此处的“目”,就是指题目。这句话大意是说,这些神书都是用青白色的细绢制作,有朱色的界栏、青色的书签和朱色的题目。

“目”可以作为部首使用。属于这个部首的字,在意思上大都跟眼部或眼部的动作有关,比如“眉、盲、眼、睛、睹、瞪、眷、督”等。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 泸州黄粑考证,它的起源和覆盖比你想象的更早和更广 01/10/25

- 探秘古代泸州川江捞尸人,尘封的江畔秘事,还有未解之谜 01/10/25

- 身边人出现这些情况,可能是患了抑郁症!你可以这样做 01/10/25

- 寒冷环境应提防,当心低温致“冻伤” 01/10/25

- 最美梅瓶,天下第一器型 01/10/25

- 古代那些独具特色的“旅馆” 01/10/25

- 徐霞客:万里写入胸怀间 01/09/25

- 读书有境界,书卷多情似故人 01/09/25

- 古人的文房用品,精致雅逸 01/09/25

- 泸州过河小市,小市的历史可不是小事,从南宋开始的一路繁华追记 01/07/25

- 被误解的四川人,拿孩子套狼,抓蛇来晒,你都理解错了 01/07/25

- 10句话,10首诗,祝愿大家元旦快乐 01/07/25

- 古人的书斋,千年余韵泛书香 01/07/25

- 趣说明清时期的北京养老院 01/07/25

- 腹痛、恶心、发热,可能是胰腺炎在作怪!9类人群注意预防 01/07/25

- 敏感肌的冬天怎么过?这些护肤步骤一个都不能少! 01/07/25

- 吃冰糖葫芦吃出胃结石? 12/31/24

- “落枕”很快就缓解了,苏高医疼痛科有妙招 12/31/24

- 汉字中的文化,岁首说“元” 12/31/24

- 以为正常,实则会让孩子大脑变笨的 4 种食物 12/28/24

>>>>查看更多楼主社区动态...