一封陌生女人的来信点燃了巴尔扎克至死不渝的爱情(下)

君知妾有夫,赠妾双明珠巴尔扎克的性格使然,把舆论当耳旁风,一心一意地准备为汉斯卡赴汤蹈火。1834年圣诞节,巴尔扎克如约来到日内瓦与汉斯卡重逢。他一到旅店,前台就告诉他有位女子给他留了一枚戒指和一个字条。那是汉斯卡送给他的。她要他再次发誓永远爱她。而他早已乐此不疲。他又在给汉斯卡的信中写道:“我用带着你的戒指的左手拿我的文稿,这样对你的思念就紧紧把我抓住。”随后巴尔扎克与汉斯卡在维也纳度过了两个月的美好时光。此时汉斯基已经垂垂老矣,汉斯卡开始认真考虑在丈夫死后嫁给巴尔扎克的计划。在维也纳的两个月巴尔扎克除了谈情说爱之外,创作也没闲着。在巴黎时他基本上是晚上六点就寝,然后半夜起来开始工作。在维也纳时为了能每天陪留给斯卡一段时间,他改为每天晚九点就寝。但即便这样也保证每天有十二个小时的工作时间。在维也纳他完成了《德朗热公爵夫人》(La Duchess de Langeal),后来把这本小说题赠给的好友音乐家李斯特。与此同时,他还基本完成了哲理小说《塞拉菲达》(Séraphîta)。与巴尔扎克众多现实主义作品不同的是,这本小说中用超现实的幻想来阐述生活哲理。巴尔扎克明确地告诉汉斯卡,该小说的女主角就是以她为原型,并把小说题赠给她。

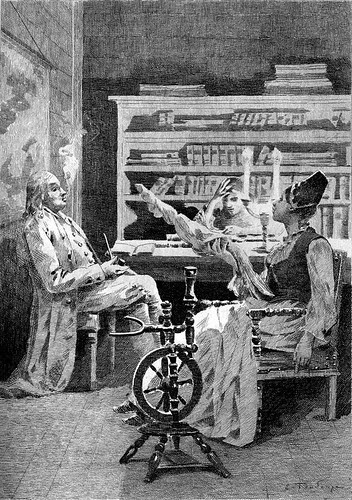

《塞拉菲达》的插图。巴尔扎克回到巴黎不久,有一天接到邮局通知,说有一个从维也纳来的包裹,欠资36法郎,先交钱再取物。巴尔扎克没有那么多钱。于是赶紧吩咐佣人先到哪里去取钱,然后是死是活也要把包裹取回来。在佣人出去四个小时的时间里,巴尔扎克如坐针毡,挖空心思地猜想着究竟汉斯卡给他寄来什么东西。当佣人一进门,巴尔扎克赶紧打开包裹一看,原来是自己的小说《高老头》(Père Goriot)。他曾把这本书送给她,说她可以把它作为礼物送给她最敬佩的人。如今这本书又作为礼物物归原主,原来她最敬佩的人就是他自己!

《高老头》的插图。1836年,巴黎城里又有传闻,说巴尔扎克又跟一个叫塞拉(Sarah)的英国有夫之妇生了一个私生子。汉斯卡听到传言,连忙写信来兴师问罪,巴尔扎克一口否认。1839年,汉斯卡的疑心又起,因为在巴尔扎克的新小说《比雅特蕾丝》(Béatrix)的扉页上,明明印着“To Sarah”。维也纳一别,巴尔扎克与汉斯卡重逢已经是八年之后的事了。在这八年里,双方以书信传情,当中难免有焦虑、误解、嗔怨、猜疑、口角。巴尔扎克抱怨她写信太少,不给来信编号,经常忘记写日期。所以有时接连收到几封来信,也不知哪在前哪在后。汉斯卡则抱怨他信写得太短,敷衍她,一定是又和别的女人搞在一起。二人都对奢侈品有兴趣。她给他寄来波兰水晶,而他给她寄去法国香水。1841年,巴尔扎克有半年的时间没有收到汉斯卡的来信。这令他很焦急,完全不知那一边是什么情况。是她的来信寄丢了?还是她变了心?他真想立即动身去波兰去见她,可惜他没有路上的盘缠。他要赶紧攒钱。巴尔扎克有些迷信。凡遭遇不顺心的事就找算命先生占卜一下。这次也不例外。算命先生对他说,不用担心,六个星期之内你会收到一封改变你一生的来信。六个星期过去了,没有等到来信。四个月过去了,还是没有来信。再过了两个月,算命先生所说的改变他一生的来信,不是在六个星期后而是六个月后,居然来了!1841年11月10日,巴尔扎克收到了汉斯卡的来信。信中告诉他:她丈夫汉斯基去世了。巴尔扎克立即回信,信中按耐不住他内心的狂喜,连“请夫人节哀顺变”一类的客套话都免了。“ 我大概不会希望从你那里得到任何其他消息 (Je n'en aurais peut-être pas voulu recevoir d'autre de vous)!”他说他已经等了近十年,“在这十年中我总在想:和她在一起的日子,生活会是何等的轻松愉快!......我们一直一起勇敢地面对一切。那么,今天难道你不应该高兴吗?”他准备马上动身去见汉斯卡,并希望两年之内与她结婚。然而,抱得美人归的梦想之途,依然漫长。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴尸骨未寒就另结新欢,未免会引人诟病。汉斯卡拒绝了巴尔扎克立即前来的请求。她让他不要太猴急,再耐心等等。汉斯卡的族人一向看不起巴尔扎克,嫌他是个穷文人。尽管书写得再好,也不够门当户对的条件。如何说服他们,对汉斯卡是一大挑战。更糟糕的是,这时汉斯卡先夫的叔叔又对汉斯基的遗嘱提出质疑,认为不能由汉斯卡无条件继承遗产。如果她再嫁给外国人,便无法继承遗产,这样她便没有财产转移给自己的独女安娜。汉斯卡对此惊恐万分,无奈中她想结束于巴尔扎克的关系。她给他写信说:“你自由了。” 然后动身去圣彼得堡准备为遗产与叔叔打官司。巴尔扎克回信说他会尽一切所能来帮助她。他愿意把两年内结婚的计划延迟至三年。他甚至向她建议,他可以申请加入俄国国籍,然后“亲自去找沙皇让他批准我们的婚姻”。汉斯卡到达圣彼得堡时,正好巴尔扎克的朋友匈牙利大钢琴家李斯特(Franz Liszt)正在俄国巡回演出。巴尔扎克引荐他们认识,并请李斯特教安娜钢琴。这事后来让巴尔扎克后悔得简直想踢自己的屁股。李斯特比巴尔扎克年轻一轮,比汉斯卡小六七岁。刚刚三十出头的他早已如日中天,声誉不亚于巴尔扎克,从1841年起他在欧洲四处演出,平均每周三场,在全欧洲掀起了一场诗人海涅所形容的“李斯特狂潮”(Lisztomania)。每次演出之后,他会将演出时用过的手帕抛给听众,引起女粉丝们疯抢。她们把手帕撕成细条,每人留一条作纪念。而此时汉斯卡虽然年届四旬,但依然光彩照人,风情万种。李斯特有无数疯狂的女粉丝,唯独对汉斯卡一见钟情,立即开始热烈的追求。

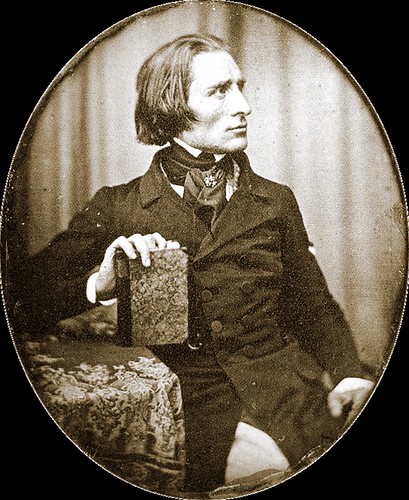

这张李斯特的照片摄于1843年,正是他追求汉斯卡的时候。要理清巴尔扎克、李斯特和汉斯卡耐人寻味的三角关系,我们还得从十年前巴尔扎克结识李斯特的时候说起。李斯特一向是巴尔扎克的热情读者。1833年,他主动邀请巴尔扎克出席他的独奏音乐会。巴尔扎克也觉得这位年轻人蛮讨人喜欢的。他虽然对音乐不十分在行,但夸人的本领天下第一。他把李斯特说成是“钢琴界的帕格尼尼”。这话让刚过二十岁的李斯特有知音的感觉。李斯特有个小本子,把他所结识的各界的朋友都记在上面。巴尔扎克当然在列。当巴尔扎克自己办的刊物只出了三期就因为资金短缺要停办时,李斯特还要慷慨捐助。作为对友情的回报,巴尔扎克把小说《德朗热公爵夫人》题赠给李斯特。1835年,比李斯特大六岁的女作家达古(Marie d'Agoult)抛弃了自己的家庭与李斯特同居,并很快与他生了三个孩子。达古有个无所不谈的闺蜜,是有同性恋情结的女作家乔治桑(George Sand)。她把自己如何爱上李斯特、如何与他私奔等细节都一五一十地讲给了乔治桑。而后者本来就有点嫉妒达古,于是把她所听到的都统统告诉了巴尔扎克。巴尔扎克1838年写信给汉斯卡说:“这两个人太有故事了,我要把它写出来。乔治桑自己与达古关系太近,不便自己写,把它交给我了。你先替我保守秘密。”于是巴尔扎克在1939年完成了小说《比雅特蕾丝》(Béatrix)。小说讲述的是女作家比雅特蕾丝抛夫弃子与比她年龄小的音乐家私奔的故事。在知情人眼里,这完全是李斯特和达古的翻版。

《比雅特蕾丝》的插图。对于这本书,虽然李斯特曾承认“故事是真实的”,但他并不感到被冒犯,他并不觉得书中的音乐家就是自己。写小说总要从现实中取材,自己没必要过于敏感。反倒是达古看了小说后反映很强烈,她向李斯特哭诉,说完全是乔治桑搞的鬼。李斯特劝说她:“书里有你的名字吗?有你的地址吗?有你家房子的门牌号码吗?没有吧。那你还哭什么?”汉斯卡当然早从巴尔扎克那里了解这一切的来龙去脉,很想知道李斯特对《比雅特蕾丝》的真实想法。正好在圣彼得堡李斯特自己找上门来,于是汉斯卡要他好好坦白交代。李斯特回答她:“那些传言完全是为了破坏我和巴尔扎克先生的友谊。......我没有在书中看到我自己。所以我不会对号入座。”对于拜倒在石榴裙下的李斯特,汉斯卡也很欣赏,多次与他在圣彼得堡的家中幽会。在她日记里说她“喜欢观察他容貌。......他的目光并不尖锐,但透着智慧发亮,像抛光后的宝石。......他五官最出色的地方是嘴角甜蜜的曲线,一笑起来,如天堂的梦。”其实李斯特有些无辜。窈窕淑女,君子好逑,乃是人之常情。但李斯特恐怕并不清楚巴尔扎克与汉斯卡已经到了谈婚论嫁的地步,不然他一定会有顾虑。该受到谴责的是汉斯卡。当巴尔扎克发觉苗头不对,写信给汉斯卡要她当心一点,“我现在很后悔当年把我的书题赠给他”。汉斯卡本来完全可以回信给巴尔扎克解释一下,安慰一下,但她竟然有意无意地选择沉默,对巴尔扎克日益表现出来的疑虑充耳不闻。这使巴尔扎克更加妒火中烧。远在巴黎的他鞭长不及,天知道这对男女远在圣彼得堡做些什么鬼名堂。巴尔扎克越想越对李斯特恨得咬牙切齿,给汉斯卡的信中的怒气越来越强:“听着,我错了,不该请李斯特来见你。我怎能想到你没能把分寸处理好。” “我知道我的嫉妒会让你觉得有趣并为此自鸣得意,我只能为自己疑心责怪我自己。” “李斯特!这个不可理喻的家伙!” 他骂李斯特是“猴子”,是“只有手指的拉拉(Lara qui n'a que les doigts)”。Lara是英国诗人拜伦一首叙事诗中的主人公,离乡背井在东方四处游荡,暗指在欧洲到处巡回演出李斯特,只有会弹琴的手指却没有心灵。巴尔扎克与李斯特为了一个女人从此交恶。但这两位世界级的艺术家,抛开个人恩怨不谈,仅从各自专业的修养和眼光来看,彼此还是怀有敬佩之情的。1844年,火气刚消,巴尔扎克就说李斯特的音乐具有“诗人的高度”。1847年,在一篇公开的文章中,巴尔扎克谈到他最欣赏的两位音乐家,一位是柏辽兹(Hector Berlioz),另一位就是李斯特。在他临死的前一年,巴尔扎克还夸赞李斯特有“铁一般的手指”。在他的心目中,李斯特永远是“钢琴界的帕格尼尼”。而李斯特对巴尔扎克向来尊敬有加。在巴尔扎克去世三十年之后,李斯特还谈及“巴尔扎克绝妙的笔触”、“巴尔扎克优雅的魅力”。他说他最喜爱的文学作品是巴尔扎克的《幽谷百合》。经过与李斯特两年的接触,汉斯卡终于想明白了:还是死心塌地、老实巴交的巴尔扎克更靠谱一些。比她年轻六七岁的李斯特,女粉丝无数,马不停蹄地四处演出。刚刚与达古告吹,就开始对汉斯卡展开追求。谁知道哪天她又会成为第二个达古?因此汉斯卡决定逐渐冷却与李斯特的关系,让巴尔扎克重新回到自己的怀抱。她终于答应了巴尔扎克等了近两年的请求,允许他来圣彼得堡看她。汉斯卡担心他会嫌她变老了。巴尔扎克说即便她变成丑婆子他也要娶他,在他心里她是永远美丽的天使。执子之手,与子偕老1843年七月底,巴尔扎克到达圣彼得堡,自从维也纳之后八年不见,巴尔扎克惊讶地发现汉斯卡仍然美颜如昔,而他自己不仅面容衰老许多,健康状况已经大不如前。他已经对汉斯卡没有太多肉体上的兴趣。尽管如此,二人还是重发爱情誓言,并计划一旦打赢与汉斯卡叔叔的官司就尽快结婚。

现代画家Mela Yerka绘制的汉斯卡画像。两个多月之后,巴尔扎克返回巴黎。汉斯卡写信告诉他,她有心以自己给巴尔扎克写第一份信的经历写一篇故事,但写得很不满意,于是一把火把草稿烧了。巴尔扎克鼓励她重新写,然后寄给他,由他来帮助修改。为了便于发表并争取更多的读者,他说可以以他名义出版。“这样你就可以暗地里得意地看到字里行间我为你保留了多少你自己的细腻优美的文字。” 于是1844年巴尔扎克推出了新作品《莫黛丝特·米尼翁》(Modeste Mignon)。这本小说基本上是出自汉斯卡的手笔,讲述一位年轻女子偷偷写信给自己暗恋的诗人的故事。但在巴尔扎克修改的情节中有一处令汉斯卡不满意。书中女主角的父亲责备她不该偷偷给诗人写情书。汉斯卡因此怀疑巴尔扎克是否对她当年给他写匿名信持不赞成的态度。

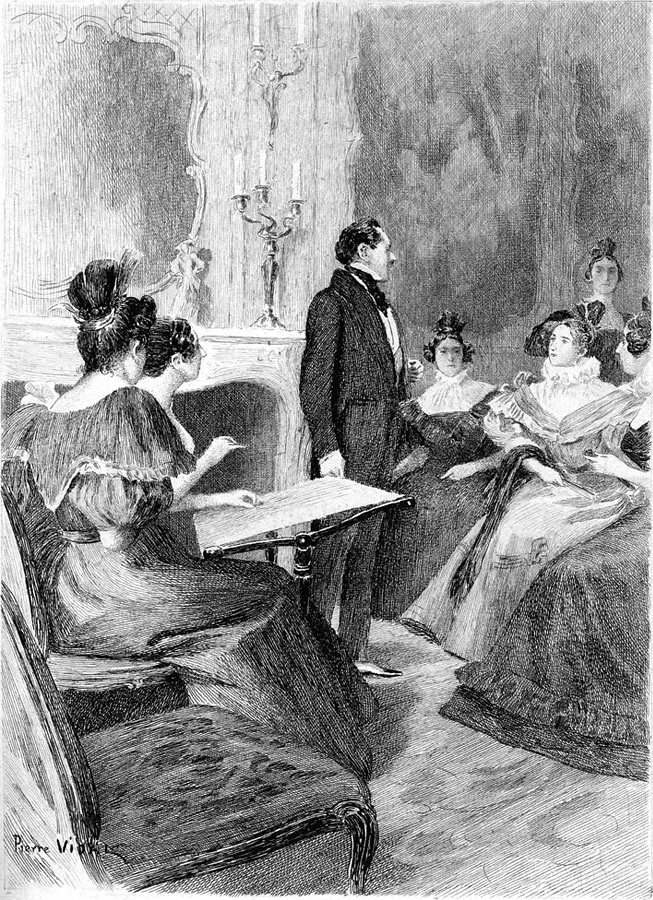

《莫黛丝特·米尼翁》的插图。同在1844年,汉斯卡赢得了官司,先夫的遗产由女儿安娜继承。安娜与一波兰伯爵订婚,计划在1846年举办婚礼。在他们结婚之后,汉斯卡才可以顺利地将遗产移交给安娜。因此她与巴尔扎克的结婚的日期还要等到安娜结婚之后。这一年巴尔扎克还开始写小说《小有产者》(Les Petits Bourgeois),并把它题赠给汉斯卡。但他在生前没有写完这部作品,是汉斯卡在他去世后帮助完成的。此时有两件事对他们的婚姻构成不利。一是巴尔扎克的健康日益变差,心脏的问题一直困扰他很多年。他经常在信中抱怨身体难以名状的痛苦。第二个是经济上的。由于体力不支,巴尔扎克已经无法一如往昔一样辛勤写作偿还债务。这时他的负债已经累积到二十万法郎。1845年,汉斯卡带着女儿和准女婿来到巴黎看望巴尔扎克,然后他们又一起游历意大利。在罗马分手之后,很快汉斯卡写信给回到巴黎的巴尔扎克:她怀孕了!听到这一消息巴尔扎克激动万分。他十分确信汉斯卡怀的是男孩,连名字他都给起好了,叫“维克多-奥诺雷”(Victor-Honoré)。因为已经有了一个私生女,他特别希望名正言顺地有个儿子。他写信给汉斯卡:快要有儿子的兴奋“搅动着我的心,让我一页一页地奋笔疾书(me remue le cœur et me fait écrire la page sur la page)”。为了避免流言蜚语,他们必须秘密结婚,以免落下未婚先孕的口实。1845年10月,安娜结婚,作为证婚人的巴尔扎克,也期待着与安娜的母亲的洞房花烛夜早日到来。但汉斯卡还是犹豫不决。她逐渐理清了巴尔扎克的经济状况,了解了为什么他整日哭穷、负债累累的原因。巴尔扎克在财务上全无计划和约束,这使得她不禁担心,如果结婚他们恐怕早晚会有坐吃山空的那一天。在1846年8月的一封信中她严厉地告诫巴尔扎克,在他清还全部负债之前,“我们应该推迟购买任何房产。” 然而巴尔扎克充耳不闻,一个月之后都就花五万法郎买下一幢房子,准备作为新房。并开始在全欧洲搜寻他喜欢的家具和用具。除了他过去收集来的物件包括法国亨利四世王室的古典家具之外,他还从希腊买来波斯地毯,从德国买来绣花枕头。连浴室里一只链子也要配上波西米亚的水晶手柄。1846年11月,传来坏消息,汉斯卡流产了。这时她已经年过四旬,巴尔扎克想与她繁衍后代的梦想算是彻底破灭。他准备去波兰看她。但安娜回信给他,要他不要来,说如果现在来回更增加母亲的精神负担。巴尔扎克劝汉斯卡来巴黎,说这里的冬天比波兰好过一点,有利于她身体的恢复。汉斯卡同意了,但迟迟到1847年春天才动身。常年以来每天长达十几个小时的的写作、过量的咖啡、不足的睡眠、负债的压力、生活起居的不规律,再加上情感的焦灼,使巴尔扎克的健康每况愈下。他越来越迫切地希望与汉斯卡结婚,他担心不然就等不到那一天了。1847年他向俄国沙皇提出申请,两年之后沙皇才准许他们结婚,但条件是汉斯卡必须放弃她的土地。汉斯卡最终答应了巴尔扎克的求婚。在此时这一决定,是爱情开花结果,但更多的是汉斯卡对病弱的巴尔扎克的同情与怜悯,以及对他恒久不泯的忠心的报答与回馈。1850年初,巴尔扎克到达圣彼得堡,等待汉斯卡做出婚礼的安排。对俄罗斯的严寒巴尔扎克极不适应,使他的心脏更加衰弱不堪。他曾整整二十天躺在床上,什么也做不了。他说唯一的消遣就是每天傍晚时在床上看着安娜浓妆艳抹,花枝招展地穿着华丽的晚礼服去参加舞会。1850年3月14日,巴尔扎克与汉斯卡在波兰小城贝尔迪契夫的小教堂里举行婚礼,出席人除了牧师之外只有汉斯卡的女儿和女婿。结婚三天之后巴尔扎克在给友人的信中写道:“我得让你知道一出伟大而又美好的心灵戏剧的幸福结尾。这出戏据持续了十六年。三天前,我迎娶了我一生中唯一爱过的女人。我现在比过去更爱她,而且会一直爱到死。”然而那一年波兰和俄国的严冬给巴尔扎克的健康带来致命的摧残,眼睛几乎看不见自己写的字,同时汉斯卡患上风湿性关节炎,使他们婚后回家的路倍加艰辛。汉斯卡在途中写信给女儿说,巴尔扎克“极度虚弱”,“盗汗不止”。他们一路上走走停停,终于在5月20日,巴尔扎克五十一的生日那一天,到达巴黎。后来巴尔扎克曾在给友人的信中这样回忆这次旅途:“原本仅需要六天的一段路程,我们走了整整一个月,而且每天都历经风险。我们经常需要请十五六个人,拿着撬棍,把我们的马车从早春的泥沼中拉出来。那泥沼深及我们的马车门。......我们终于到了,还活着,但又病又累。这样的旅程使人老了十岁。你可以想象当时真有杀了对方的欲望,就像我们深爱着对方一样强烈。我夫人很感激您问候她。但她患风湿的手无法给您写信。”回到巴黎后巴尔扎克就一病不起。医生坦白地告诉巴尔扎克,他的生命只剩下最后的一两个月。巴尔扎克在半昏迷中大叫:“快叫边崇来!边崇!快来救我!” 边崇(Horace Bianchon)是出现在数本巴尔扎克的小说中的人物,一位妙手回春的医生。此时巴尔扎克已经分不清他的大脑所创造的虚构世界与他身体所在的真实世界。有舆论说巴尔扎克婚后并不快乐,常要忍受夫人的贵族小姐脾气。而且说汉斯卡对他漠不关心,只对首饰感兴趣。并指责她在丈夫卧病在床时只知道给他灌柠檬水。其实这种指责有些不公平。巴尔扎克的心脏病,如果发生在今天,一个心脏支架便可痊愈。但在十八世纪,连医生都一筹莫展,更惶论毫无医学训练的汉斯卡。她给他喝柠檬水,是没有办法的办法,内心是希望他能好受一些。也可能是巴尔扎克自己想喝柠檬水。在巴尔扎克去世前一天,雨果来访,向老友做最后的告别。雨果来时,只有巴尔扎克孤身一人躺在病床上,汉斯卡不见踪影。这让雨果大为光火。离去后他随即向舆论界披露,指责汉斯卡忘恩负义,见死不救。雨果的言论给汉斯卡的名誉造成无可挽回的伤害。比起在巴黎一呼百应的雨果来,汉斯卡即使能够发出辩驳的声音,也是弱小到几乎听不见。从客观的角度来看,其中可能另有原因。我们知道雨果在文坛中是出名的左派,最看不惯贵族的遗老遗少,因此对巴尔扎克追求汉斯卡这档子事颇有看法。这一点汉斯卡完全心知肚明,所以她有意不把这位丈夫的朋友当做自己的朋友。另外,雨果当时的文学地位比起巴尔扎克来差了一个数量级。在巴尔扎克去世时,雨果的大部分重要作品还没有问世,较有影响的作品只有《巴黎圣母院》一部。至于《悲惨世界》、《九三年》等代表作,那是三十年以后的事。因此,在汉斯卡眼中,你雨果看不起我,你算哪根葱?我还不买你的帐呢。这样看来,当她看到雨果来访,很可能是有意回避了,因此才使雨果产生她对丈夫弃之不顾的印象。1850年8月18日,巴尔扎克结束了五十一年短暂但多彩的一生,当时结婚只有五个月。在他去世的那一刻,在场的只有他的母亲,而没有他的妻子。对于这一事实,大部分传记作家都给出同情汉斯卡的解释。有的说“她一定是恰巧去休息了”。有的说她在病床边已经数周,谁也不知道还能持续多久,而且已经没有什么可以做的了。还有的把这归结于他们之间关系的本质,“从新堡湖见面的第一天起,他们之间就是一场浪漫的恋爱,她不忍心看到最后不那么浪漫的结局而悲痛欲绝。”诚然,巴尔扎克的生命没能给他哪怕再多一两年时间来享受新婚燕尔的幸福。但他是一个筚路蓝缕的旅人,没有过一丝胆怯,没有过一丝惶惑,用尽了自己最后一丝气力,在倒下之前到达了终点。他完成了自己最终的心愿,作为胜利者的他死而无憾。巴尔扎克用他的笔所完成的,是近百部现实主义的洋洋大作;而同时用他的心所实践的,是理想主义的毕生追求。现实主义和理想主义,是他的两条齐头并进的生命线。当这两条线最终的交会,成就了伟大的巴尔扎克。巴尔扎克死后极尽哀荣,出席葬礼的除了各界名流之外,巴黎所有的作家、艺术家几乎全员到齐。除了抬棺的雨果和大仲马(Dumas père),还有小仲马(Dumas fils)、著名演员勒麦特尔(Frédérick Lemaître)、著名画家库尔贝(Gustave Courbet)等。汉斯卡变成遗孀之后,和巴尔扎克的母亲一起生活一些日子,并每月给她一定的生活费,直至老人去世。汉斯卡用自己的积蓄很快付清了巴尔扎克生前留下来的二十万法郎的债务,然后着手整理先夫留下来的文稿。有很多事情等着她去做,巴尔扎克有好几部小说没有完成,出版商要求再版《人间喜剧》,汉斯卡主持了修订工作,并自己添加了一些内容。此时汉斯卡风韵犹存,在巴黎城里引人注目。一位作家这样形容她:“她美貌迷人高贵。尽管身材略显富态,但更显雍容典雅,再带一点悦耳的外国口音,感性十足。在整理丈夫留下的文稿时,她把巴尔扎克的好友尚福勒里(Champfleury)请来帮忙。尚福勒里是当时巴黎很有影响力的文学艺术评论家。尚福勒里的另一位好友是画家库尔贝。说来有趣,巴尔扎克是文学界的现实主义旗手,而库尔贝是绘画界的现实主义旗手。尚福勒里对二人都推崇备至,不遗余力地加以宣传。说明文学与艺术虽然形式不同,但审美趣味可以是相通的。有一天晚上尚福勒里和汉斯卡一起整理文稿,尚福勒里可能有些疲倦,抱怨头痛。汉斯卡说:“我来帮你治治。”于是就开始按摩尚福勒里的前额。后来尚福勒里回忆道:“那抚摸的作用并没有因动作的停止而停止。”汉斯卡与比她小近二十岁的尚福勒里的一段情愫,短暂即逝。但却是她内心一次释放。几十年来,她身边的男人,第一任丈夫是风烛残年的老人,第二任丈夫是自顾不暇的病人。和年轻的尚福勒里,她大概是在怀念与李斯特的那段日子。她开始参与巴黎的社交和夜生活。1851年她在一封信中写道:“昨天晚上我从来没有过的开怀大笑。多么美妙!再也不必认识谁谁,再也不用挂念谁谁,享受一个人的独立,如同在山顶上自由自在,而且是在巴黎,真好! ”尚福勒里对汉斯卡的热情与妒心有些不知所措,于是决定自己退出。他介绍了另一位作家拉布(Charles Rabou)继续对巴尔扎克未完成的两部小说进行整理。拉布比尚福勒里做了更多的删改增添。1854年,巴尔扎克的最后的两本小说《小有产者》(Les Petits Bourgeois)和《阿西斯的副手》(Le Député d'Arcis) 出版。为了避免出版商的疑虑,汉斯卡谎称拉布是巴尔扎克亲自选定的撰稿人。

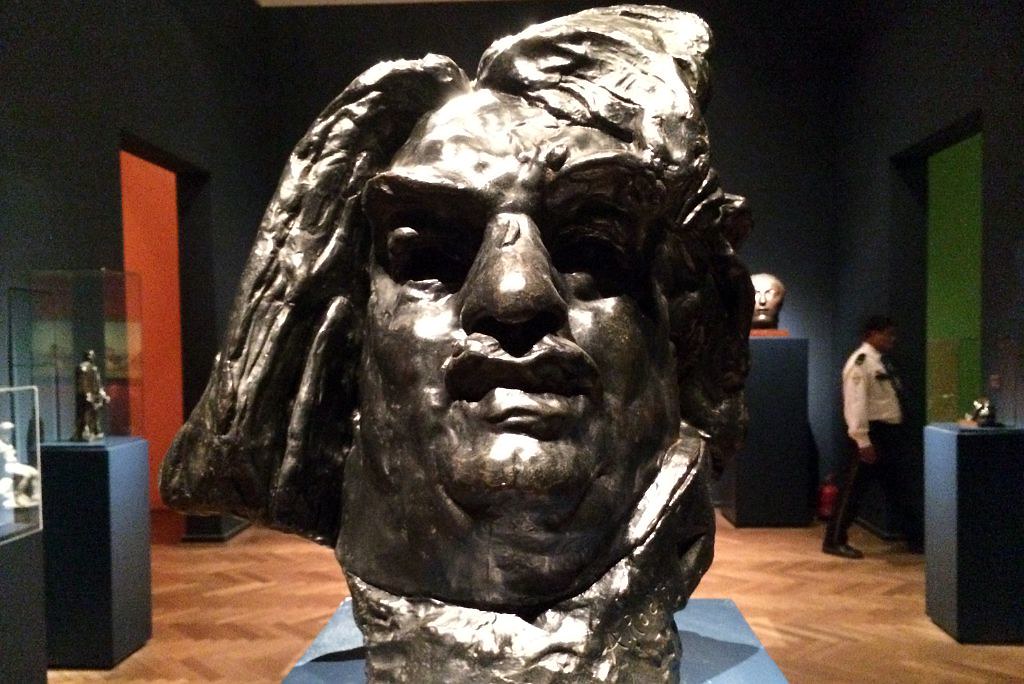

《小有产者》的插图。汉斯卡1851年请画家吉古(Jean Gigoux )为女儿安娜作画,此后互生好感,密切的关系持续了很多年,但她从未再婚,最后的三十年和女儿一直靠遗产生活。患上精神病的女婿死后留下很多债务,因此汉斯卡不得不卖掉自己最后的房子。1882年,汉斯卡去世。丈夫巴尔扎克已经在地下等了她三十二年,最后终于一同埋葬在拉雪兹神父公墓。渺万里层云,千山暮景,只影为谁去1891年,巴尔扎克去世四十年之后,雕塑家罗丹(Auguste Rodin)接受了一项神圣使命,要为巴尔扎克在巴黎建立一座永久铜像。虽然在巴尔扎克去世时罗丹只有十岁,但他像所有巴黎人、法国人一样,对巴尔扎克的事迹耳熟能详。一如巴尔扎克,罗丹也是贫穷家庭出身,也是自学成才,也是多产的工作狂,也是在自己的领域中当之无愧的翘首。罗丹为了这一使命激动不已,日夜构思,殚精竭虑,花了整整六年时间才完成最后的创作。按照罗丹自己的习惯,他先是做一个裸体模型,把身体姿态和面部表情设计好,然后再逐渐给塑像穿上衣服。而他知道巴尔扎克非常与众不同,因此这次他创作的这个裸体形象也与他以往的任何作品都很不相同。只见巴尔扎克敞开双腿,双手抱在胸前,脸上从容微笑,不像一位文人,倒像是一位勇敢向命运挑战的角斗士。

这座裸体的巴尔扎克一对外展示,立刻让众人惊掉了下巴,主办方马上予以否决。罗丹只好根据要求重做一个更年轻的、更瘦一点的巴尔扎克。然而有趣的是,反而这个大肚子肥屁股的巴尔扎克更受后人喜爱。那伟岸的身躯把人间大爱的胸怀和独往独来的气魄表现得栩栩如生,活龙活现。罗丹还没给巴尔扎克穿上衣服就已经早就了一件惊世骇俗的杰作。

当巴尔扎克雕像的在罗丹精心制作历时六年之后,终于在1896年问世。立刻引起各方的轰动。大家从未见过这样的雕塑,罗丹自己也从未有过这样的作品。主办方犹豫不决,以致罗丹在有生之年都没有见到他的这件代表作被铸成铜像。但经过一百多年的历史考验,如今世间公认这件巴尔扎克雕像是罗丹最伟大的作品,十九世纪乃至自米开朗基罗以来最伟大的雕塑作品。

罗丹的巴尔扎克是一个白衣飘飘的大仙,一个孤独求败的斗士,一个天马行空的哲人,一只仰天长啸的雄狮,一个“前不见古人,后不见来者“的游魂,暗夜中信步在他自己一个人的艺术天地。习惯深夜创作的他,用宽大的睡袍包裹着巨大的身躯,正在被他的滔滔文思激动着,狂喜着,折磨着。他的精神、他的沧桑、他的自豪、他的痛苦、以及他对这个世界、对女人、对全人类的爱,都写在这张宽厚的脸上。

巴尔扎克用他的伟大作品告诉世人如何去爱,而他自己就是首先身体力行的实践者。他的书,千秋永存;他的爱,可歌可泣。

喜欢锈笔生花朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为锈笔生花的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

L07438 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - L07438 (0 bytes) 04/02/23

非常动人的传记,给自己补充了不少知识。 (无内容) - L07438 (0 bytes) 04/02/23

(^-^) markmarkmark 给 锈笔生花 送上一个竹木笔筒! - markmarkmark (89 bytes) 04/02/23

(^-^) markmarkmark 给 锈笔生花 赠送一支羽毛笔! - markmarkmark (88 bytes) 04/02/23

巴尔扎克的情爱人生,令人唏嘘、令人惋叹,令人。。。。 (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

markmarkmark 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

写得非常引人入胜 - cannonfire (6 bytes) 04/02/23

markmarkmark 给 cannonfire 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

xiaoping_tao 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - xiaoping_tao (0 bytes) 04/01/23

妙笔生花,混畅淋漓👍 (无内容) - xiaoping_tao (0 bytes) 04/01/23

markmarkmark 给 xiaoping_tao 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

『』三篇已读,辛苦啦! - 不只拾拾影 (27 bytes) 04/01/23

不只拾拾影 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 不只拾拾影 (0 bytes) 04/01/23

枫雪故都 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 枫雪故都 (0 bytes) 04/01/23

好曲折的爱情故事! (无内容) - laopika (0 bytes) 04/01/23

markmarkmark 给 laopika 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

真喜欢!写得好极了!妙笔。 - 刀剑入库 (81 bytes) 04/01/23

markmarkmark 给 刀剑入库 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 04/02/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 摘来一片四叶草! - 远山999 (89 bytes) 04/01/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 送上一桶爆米花! - 远山999 (88 bytes) 04/01/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 送上一包开心果! - 远山999 (87 bytes) 04/01/23

远山999 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 远山999 (0 bytes) 04/01/23

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (八)- 米可诺斯岛 01/10/24

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (七)- 圣托里尼 12/25/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (六) - 雅典、奥林匹亚 12/08/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (五) - 土耳其西海岸 11/14/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (四) - 热气球、棉花堡 11/03/23

- 十一月 11/01/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (三) - 首都安卡拉、盐湖、卡帕多奇亚 10/26/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (二) - 伊斯坦布尔(续) 10/19/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (一) - 伊斯坦布尔 10/12/23

- 二零二三年中欧之旅 (八) - 柏林 08/16/23

- 美国佬认老乡(二) 07/22/23

- 美国佬认老乡 (一) 07/22/23

- 二零二三年初春中欧之旅 (七)- 德累斯顿 07/12/23

- 旧文一篇:寿司备忘录的风波 07/11/23

- 童心永远的素人画家卢梭 (原创) 07/05/23

- 俏也不争春 - 美的化身罗兰姗(原创) 06/30/23

- 传奇画家库尔贝( 原创) 06/27/23

- 蓝色 (原创) 06/23/23

- 二零二三年初春中欧之旅 (六)- 布拉格 06/20/23

- 红色 (原创) 06/13/23

>>>>查看更多楼主社区动态...