一封陌生女人的来信点燃了巴尔扎克至死不渝的爱情(上)

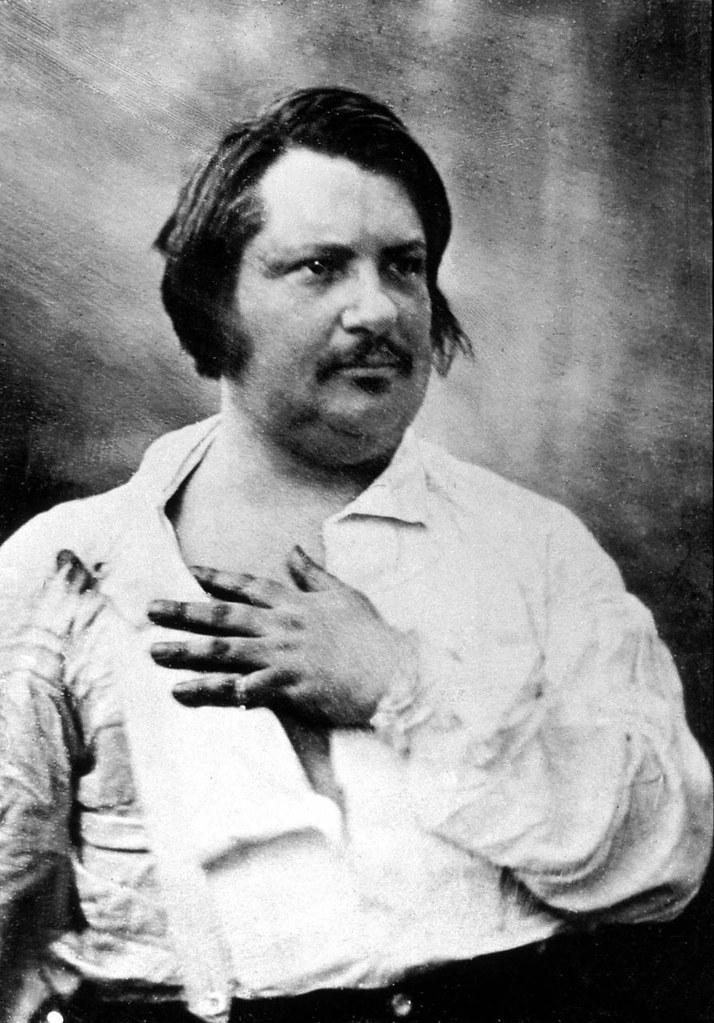

奥诺雷·德·巴尔扎克(Honoré de Balzac,1799-1850),十九世纪法国最伟大的小说家。如果说他是法国最伟大的作家有争议的话,大概唯有雨果能与之并肩。雨果写小说,也写诗歌、剧本、政论,还作画。而巴尔扎克则一门心思写小说,其多产远非多活了三十多年的雨果可比,世界上从古至今的小说家除大仲马之外也都基本上只能望其项背。他所创作的《人间喜剧》(Comédie Humaine)共九十一部小说,写了两千四百多个人物,是人类文学史上罕见的文学丰碑,被称为法国社会的“百科全书”。作家木心曾这样评论巴尔扎克:“法国小说家要论伟大,首推巴尔扎克。他的整个人为文学所占有,被作品吸干。人类再也不会有巴尔扎克了。所幸我们已经有他。”巴尔扎克的创作的高潮始于1830年代初期,从此文思如滔滔洪水,澎湃恣肆。以目不暇接的速度年年发表新作,年年引来文坛的阵阵轰动,读者年年都期待他的新作问世。在不到二十年的时间里,直至他去世,巴尔扎克的激情、灵感、素材都与一位女子不无关系。他自己也承认,无论在他的感官世界里、现实生活里,还是在他的小说天地里,这位女子如风随影。下面我们就来讲讲巴尔扎克和他的女人的传奇故事。云中谁寄锦书来一切始于一封匿名的读者来信。1832年2月,巴尔扎克收到一封署名为“L'Étrangère”的来信。这个法文字既可以译为“陌生人”也可以译为“外国人"。而这两种含义恰恰符合来信人的双重身份。来信没有回邮地址,仅从邮戳上可以看出是寄自乌克兰黑海之滨的敖德萨。显然来信人并不想让巴尔扎克知道自己是谁,也不想让他回信。而就是这样一封遮遮掩掩的信,却引发了巴尔扎克毕生的守候。经过长达十七年的风风雨雨、焦灼的期盼、痛苦的等待,1850年,巴尔扎克最终抱得美人归,”陌生人“成为巴尔扎克夫人。然而巴尔扎克还没有来得及享受一下家庭的甜蜜,新婚五个月之后就离开人世。他用自己的笔写了一辈子的《人间喜剧》,却用自己的生命写了一出人间悲剧。由于原信不复存在,信中的具体文字已无法知悉。但从二人此后的书信往来以及巴尔扎克对此事的各种反应来判断,我们可以大致揣摩到信中的核心内容。来信人一直是巴尔扎克的忠实读者,当时她正在阅读作者的新作《驴皮记》(La Peau de Chagrin)。她感到这部新作有点玩世不恭,书中的女主人公弗多拉(Foedora)描绘粗糙,没有灵魂,缺乏光彩,这与她印象中巴尔扎克书中对女性的尊重大不相同。她怀疑作者是否在现实生活中受到了某个女人的伤害,因此心存恶意,才会在书中不再把女性形象描绘如往日美好。

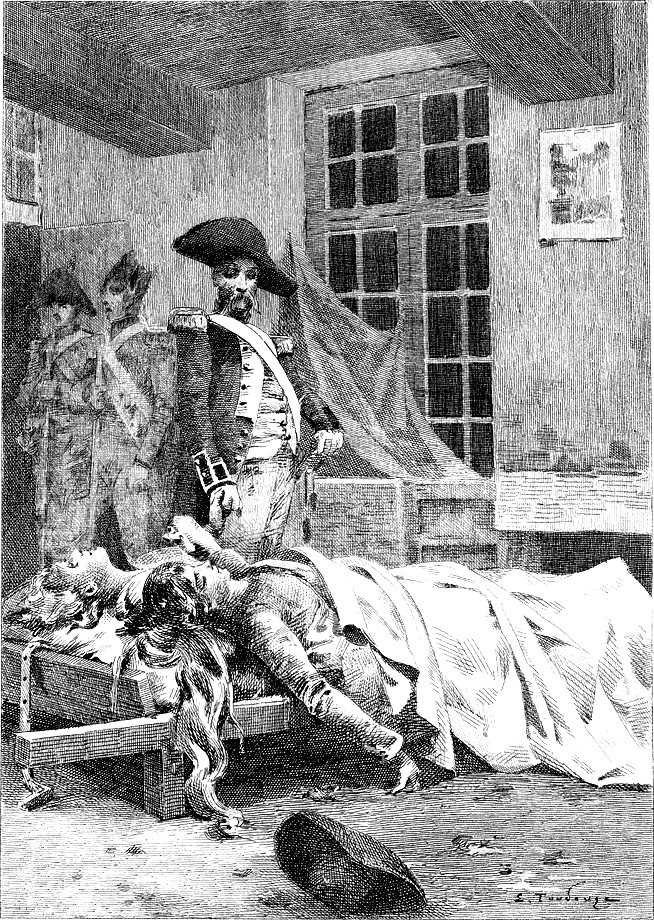

《驴皮记》插图。于是她提笔给作者写了这封信,表达一位女性读者对自己所崇拜的作家的关心,希望他一切均好。同时善意地责备作者不该偏离以往的风格,希望他能够恢复她心目中的他。巴尔扎克无疑见过形形色色的文学评论,也收到过众多的读者来信。而这封来自远方的匿名信却让目光敏锐的他尤为感动。信中的知音般的直率诚恳以及女人入微的关怀,如此地与众不同。由于来信没有回执地址,巴尔扎克苦于无法回信表达谢意。但他一定要让来信人知道他是何等地在意,于是想出一个办法:在一家能在东欧地区买到的法国报纸的分类广告栏里贴了一条广告,表示某月某日收到了来自敖德萨的“陌生人”的来信,特此致谢。巴尔扎克的用心何此良苦,赤心可鉴。但收信人是否发现了某天在某法国报纸某版的某栏里的这样一条小广告,很值得怀疑。来信人也从未在书信中提到她见到了这则广告。也许巴尔扎克无需担心,有缘人终有缘。不久,“陌生人”的第二封信又到了。显然“陌生人”不同于一般的读者,巴尔扎克看重她的来信也是因为一眼看穿了她的心机。第一封信是在试试自己的胆量,而第二封信在娟秀的字迹间爱慕之情已经溢于言表。巴尔扎克把如获至宝第二封信保存下来,使我们今天能够读到这样的内容:“您的心灵好像是位睿智的老人,亲爱的先生,但我听说您还很年轻。我希望认识您,但又觉得没有必要这样做。因为我早已用我内心的直觉认识了您。我在心里想象着您的形象,觉得哪天如果真的能见到您,我会惊呼:“就是他!”从您的外表可能看不出您大脑中丰富的想象力。但如果您需要向世人展示您真实的自我,您就是我心中想象的样子 - 一个熟知人类心灵的绝顶男人。......当我捧起您的著作,我的心在颤抖。您知道一个女人的美德。爱情对于一个女人来说就是天赐的礼物。我羡慕您具有观察一切细节的眼光,这使您能够读懂一个女人的内心。”但她坚持不会与巴尔扎克见面,也不会让他知道她的真实姓名。“对您来说,我就是那个陌生人,而且会永远如此。(Pour vous, je suis “L'Étrangère, et je le reserverai toute ma vie.)”读这样的信,巴尔扎克已经不满足于在报纸上登个小广告表示谢意。他一定要找到她,因为他的直觉告诉自己:这个知性女人属于他!第三封信又来了。这次“陌生人”居然很快就推翻了自己的誓言,不再遮遮掩掩,她把自己的真实姓名秉承相告。并且她希望得到他的回信,不是他直接寄给她,而是请他人代转。因为,她是一位有夫之妇。心似双丝网,中有千千结伊娃琳·汉斯卡(Eveline Hańska)出生于一个波兰贵族家庭。巴尔扎克喜欢跟着她的家族习惯称呼她“Eve”。很显然,如果她是夏娃,他就自诩为“亚当”。为了行文方便,下面我们就简称“汉斯卡”。

汉斯卡伯爵夫人1835年时的肖像。汉斯卡出生的月份和日子比较确定,但其年份在众多巴尔扎克传记以及汉斯卡传记中有不同的说法。比较肯定的是在1801至1806年间。汉斯卡的侄女和其他亲属说她出生于1801年,而巴尔扎克则说是1806年。两者似乎都存疑。1846年汉斯卡曾为巴尔扎克怀孕流产。如果她出生于1801年,当时她已经45岁,怀孕似乎已不大可能。巴尔扎克1806年的说法虽有人支持,但如果如此,汉斯卡1819年第一次结婚时年仅十三岁,未免太小了一点。《波兰人物志》与《维基百科》的说法是出生于1805年,算是比较官方的意见。这样她比巴尔扎克小六岁。波兰的汉斯卡家族与俄国有很深的渊源,连俄国沙皇都知道他们。汉斯卡和她的三个姐妹都相貌出众,尤其是她大姐卡罗莉娜从小就是远近闻名的美女,才貌双全。然而当时波兰女孩子唯一的出路就是嫁人,而嫁人的唯一标准就是看哪家更有钱。因此卡罗莉娜就嫁给了一个比她大34岁的地主。不出两年婚姻就宣告破裂。随后她又变成众多男人疯抢的对象,追求者包括一位俄国将军、波兰大浪漫主义诗人密茨凯维奇,甚至还有大名鼎鼎的俄国诗人普希金,以致连沙皇对这位风流女人颇有微词,下令当汉斯卡的姐妹们来圣彼得堡时要予以监视。1819年,汉斯卡步大姐卡罗莉娜的后尘,十几岁时就嫁给了比她大二十多岁的波兰大地主汉斯基。汉斯基家拥有两万一千公顷土地、三千名农奴、三百多佣人,可谓富甲一方。汉斯卡在婚后五年时间里一连生了五个孩子,但只有小女儿安娜存活下来。汉斯基有抑郁症,巴尔扎克说他是“diable bleu”(蓝色魔鬼)附体。他整天阴着脸,只想着如何剥削农民和巴结俄国沙皇。汉斯卡的生活孤独乏味,远近连说话的人都没有,只有把大量无聊的时间投入阅读作为精神寄托。东欧的女人以能够直接阅读法语原著作为有教养有格调的标志。汉斯卡通读了巴尔扎克所有的作品。在那些现实主义的小说中,汉斯卡看到了一个五彩斑斓的世界,她因书中人物的快乐而快乐,为他们的悲伤而悲伤。她迷恋上这样一个伟大的作家也是一件很自然的事情。但她无意背叛自己的丈夫,从未向巴尔扎克抱怨过生活的不幸,从未说过丈夫一句坏话。她只希望获得心灵的交流。可巴尔扎克并不这样想。他从小的梦想就是:“être célèbre et être aimé" (to be famous and to be loved)。成名的目标已经唾手可得,得到真爱是他目前未竟的追求。而他梦寐以求的是“une femme de classe supérieure”(一位上等的女人)。他觉得名门贵族的汉斯卡是送上门来的天赐礼物。他完全拜倒在她的石榴裙下。他想全部占有这个女人,他不肯放弃等待这一刻的出现。这一等,就是十几年的光阴荏苒。一个从未谋面、远在异国他乡的有夫之妇,让大名鼎鼎的文豪神魂颠倒,有点不可思议。为了能更好地理解箇中缘由,我们有必要先说说他生命中的其他女人。众里寻她千百度巴尔扎克出生在一个并不和谐的家庭。父亲是个农民,母亲是巴黎小商贩的女儿,二人相差三十二岁。巴尔扎克在婴儿时期就被送出去抚养。二十几岁时父亲去世,母亲虽然一直活到白发人送黑发人,但母子的关系历来不很融洽。因此巴尔扎克在与女人接触时,有一种对母性的本能追求。他最初发生的两次情愫,对方一个比他大二十二岁,一个大十五岁。这二位都是贵族出身。巴尔扎克向来对欧洲贵族心驰神往,与他的农民老爸心态一脉相承。巴尔扎克家族原姓Balssa,他父亲改为Balzac,觉得这样听起来较有贵族味道。给儿子起的名字Honoré也有些与众不同。巴尔扎克成人之后感到自己的名字Honoré Balzac的贵族气息还不够浓,于是在中间加了加了一个de:Honoré de Balzac。法语中这个de是英语中of的意思,有些中世纪分封时代的贵族痕迹,意指某某地方的谁谁谁。巴尔扎克真希望自己是个贵族,至少要攀上个贵族来改变命运。他的每部小说里都是公侯伯子男一大堆。巴尔扎克与居诺夫人(Laure Junot)结识于朋友的沙龙。居诺夫人虽说比巴尔扎克大了十五岁,与他初次见面时已经年届四旬,但她风韵依然,优雅犹在。居诺夫人的先夫曾是拿破仑麾下的一名军官。巴尔扎克有英雄情结,尤为崇拜拿破仑。在自己的写字台上还摆着拿破仑的塑像。他说过:“拿破仑用剑未竟的事业,我要用笔来完成。” 他自信将成为“Napoleon littéraire” (文坛拿破仑)。居诺夫人讲述起先夫的军旅生涯和拿破仑的生平,听得巴尔扎克津津有味。巴尔扎克曾这样写道:“这个女人曾见过拿破仑还是孩子时的模样。她见过他如何成长起来,如何发迹,如何扬名世界。她曾在天堂与上帝一起生活,我坐在她旁边如同见到一位圣人。” 巴尔扎克对拿破仑的崇拜以及对上流社会的向往可想而知。

居诺夫人肖像。居诺夫人在丈夫去世之后,带着四个孩子,生活有些窘迫。于是她想写一些东西赚些稿费。她不但写小说,写回忆录,还翻译葡萄牙文、意大利文和西班牙文。这使只会说故事的巴尔扎克羡慕不已,二人成为文友。巴尔扎克在自办印刷生意时还为居诺夫人出版过回忆录。他还常为她修改作品,并用自己的写作习惯在居诺夫人的文本上不断加以修改。这让居诺夫人的出版商大为光火,给他写了封措辞严厉的信,叫他少管别人的闲事。巴尔扎克与居诺夫人惺惺相惜,二人有不少共同之处,除了文学的志向,还有工作的勤奋、交友的热情、旅行的爱好、收藏的兴趣、生活细节的奢华品味等等。连经济的窘迫都同病相怜。在贵族遗孀居诺夫人的身上,巴尔扎克追寻到往日法兰西的金戈铁马,体味到今日巴黎的衣香鬓影。他喜欢听她讲述过去,汲取很多写作素材,在众多作品中都有居诺夫人的影子。她所描述的科西嘉岛的蔚蓝风情尤其令他神往,后来还亲自到岛上亲身体验一番。但巴尔扎克自己也不知道他与居诺夫人看不到结局的情缘能维持多久,与她幽会时总有些偷偷摸摸,连他最亲近的妹妹都不让知道。而居诺夫人对巴尔扎克则更多了一番依赖感。她与小情人在一起,彷佛抓住了青春的尾巴。他的风流倜傥、他的才华横溢、他的热情开朗,样样都使她心动不已。她觉得邂逅巴尔扎克是上天对她一生向善的最好报答。他是她对这个世界最后希望。所以当巴尔扎克逐渐冷落她后,她满含心酸地在给他的信中写道:“上天向我保证你说的都是真话。千真万确,我会永远是你真正的朋友。......我亲爱的奥诺雷,每个人都在说你不再管我了,我说他们都是骗人。......你不仅是我的朋友,而我最真诚最好的朋友。我在心底为你保持一份真爱,而这份真爱像大自然一样永恒不变。......随信附上《凯瑟琳》,我的处女作。我把它给你送去,也带给你一个朋友的一份真心。但愿接受它的也是一份真心!.....想到此我的心头就倍感压抑。也许我多虑了,但愿如此!”这种直白的倾诉和近于哀求的语调,与汉斯卡的信形成强烈对比。汉斯卡无疑更有心机,更自信。她时而挑逗,时而嗔怪,时而关切,半推半就,欲擒故纵,欲说还休。这才是让巴尔扎克抓狂的女人。居诺夫人在忧伤与贫病中于1838年去世的前几年,巴尔扎克把自己的小说《被抛弃的女人》(La Femme abandonnée)献给她,算是对自己一段重要感情的一个交代。也许巴尔扎克并无意,而这本小说的名字恰好对居诺夫人形成讽刺。巴尔扎克的生命中另一个重要的女人是比他大二十二岁的伯尔尼夫人(Laure de Berny)。

伯尔尼夫人肖像。伯尔尼夫人的德裔父亲是法国国王路易十六的御用乐师,母亲是王后的宫廷女侍。国王和王后是她的教祖父和教祖母。她从小就是在凡尔赛宫里长大的。可以说她是比居诺夫人更有渊源的贵族。十五岁时嫁给比他大二十岁的丈夫,婚后一直不幸福。她家与巴尔扎克一家住得很近,他曾为她儿子做家教,在她家里亲眼见到她在脾气古怪的丈夫面前的忍耐和克制,给他留下很深的印象。同时伯尔尼夫人也很喜欢这个很有头脑的年轻人。1823年,巴尔扎克在信中第一次提到伯尔尼夫人,说她已经做祖母了,还要把她的女儿许给他。但他对一举一动都散发出贵族气息的伯尔尼夫人更着迷。那年他二十四岁,伯尔尼夫人四十六岁。比起居诺夫人带着依赖感的热情,具有德国血统的伯尔尼夫人更多是给予巴尔扎克冷静周到的关怀,使他感到和煦阳光般的温暖,那是从未在他生母那里得到的。巴尔扎克对女性的观念与他在青春时期伯尔尼夫人给他的印象有很大关系。在他的小说里有众多雍容华贵的成熟女人,这使得他赢得了一大批女性读者,包括汉斯卡。巴尔扎克后来在给汉斯卡的信中这样描述他与伯尔尼夫人的关系: “如果我不这样说,我就是忘恩负义之人。从1823年到1833年,一位天使陪伴我度过最严酷的挣扎时期。伯尔尼夫人虽然早已名花有主,就像天使般对待我。她是位母亲、甜心、家庭成员、朋友和心灵伴侣。她塑造我这样的作家,她安慰了我这样的男人,她培养了我的情趣。她像姐姐一样与我一起哭,一起笑。她每天都来看我,她每天都消解我的忧愁,每天给我好梦。而且她还做得更多,因为,尽管她的金钱掌握在她丈夫手里,她想出办法借给我四万五千法郎之多。我在1836把最后六千法郎还上了,当然还包括百分之五的利息。但她只是直到最后几年她没有过去那么富有了,才向我提起欠债的事。如果没有她我就死定了。她总是关心我是否又好几天没有东西吃,然后以天使般的善心给我所有生活必需品。”有传记作者说这是巴尔扎克向汉斯卡吹牛,或者他全无数字概念,实际上他根本就没有付清欠债。他实在是心有余而力不足。有一次伯尔尼夫人的老公来到巴尔扎克的住处,说先生你该还钱了。巴尔扎克两手一摊,要钱没有,要命有一条。但他又说:“您看我屋里有什么您喜欢的,就拿去抵债吧。” 于是伯尔尼先生就四处巡视一番,拿走了一座钟和一尊花仙子半身雕像。巴尔扎克有收藏爱好,尤其对那尊雕像爱不释手,是一位朋友看他喜欢又没钱买就送给他的。如今只好眼睁睁地看着人家抱走心爱之物。后来伯尔尼先生向他人吹嘘,说他家里的这件艺术品值一千五百法郎。因此可以推断巴尔扎克用它抵掉了一千五百法郎债务。伯尔尼夫人看巴尔扎克写作太辛苦,就鼓励他去做生意,一次次借钱给他。他对伯尔尼夫人的欠债就是这样积累起来的。巴尔扎克全无经济头脑,每一次的生意都赔个精光。每次失败后伯尔尼夫人就继续鼓励他,告诉他不要灰心,钱不是问题。最后他开了一家印刷店,印了一些通俗小说,还为居诺夫人出了一本回忆录。但最后一屋子书卖不出去,只好当废纸处理掉。按巴尔扎克自己的话说:"Oui, j'ai été gâté par cet ange.(是的,我被那个天使惯坏了。)“如果说伯尔尼夫人对巴尔扎克感情完全是无私的母爱,也不符合事实。她还是有私情的,她嫉妒他与其他女人交往,尤其嫉妒那位居诺夫人。她知道他们二人背着她暗通款曲。当然,居诺夫人对伯尔尼夫人的妒意更胜一筹,因为她知道伯尔尼夫人有的是钱来拉拢巴尔扎克。1832年,伯尔尼夫人给巴尔扎克写了一封信,要求中止他们的亲密的关系,以后只做一般朋友。说再不明不白地继续下去只能对双方都造成伤害。巴尔扎克的家庭对他与伯尔尼夫人的交往一向非常反感,要求他赶快找个富家女结婚。巴尔扎克是伯尔尼夫人唯一推心置腹的朋友,常向他毫无保留地倾诉衷肠。1934年巴尔扎克在给汉斯卡的信中说到伯尔尼夫人遭遇重大不幸,最大的痛苦只对他一个人说。他说他不想在信中讲述她的不幸,因为他很难以文字表达,而且这样使他的心情更坏。等到以后见面时再口头告诉她。至于伯尔尼夫人遭遇了何种不幸,已无证可考。巴尔扎克在此后信中再未提起。巴尔扎克下次见到汉斯卡时,是否向她提起伯尔尼夫人的遭遇,也不得而知,那已经是七年以后的事了。1836年伯尔尼夫人去世时巴尔扎克正在意大利,未能看她最后一眼。只能在匆匆返回之后,在伯尔尼夫人的墓前献上一束花。伯尔尼夫人去世前正在读巴尔扎克1835年出版的小说《幽谷百合》(Le Lys dans la Vallée)。巴尔扎克自己承认,该小说中的女主人公莫索夫夫人(Henriette de Mortsauf)就是以伯尔尼夫人为原型,丈夫老朽又猥琐。但很多人汉斯卡的亲属都认为女主角身上有汉斯卡的影子。其实全天下女人的不幸都有相似性。巴尔扎克在这部作品的扉页上献给汉斯卡或许别有用意。

《幽谷百合》的插图。巴尔扎克对伯尔尼夫人念念不忘,每次提到她都不吝赞美之词,使汉斯卡非常嫉妒,颇有怨言。1835年巴尔扎克在信中劝说汉斯卡:“为何要对一位五十八岁的女人耿耿于怀?她如同我的母亲,把我放在她心上保护我。不要嫉妒她吧。她会为我们的幸福感到欣慰的。她是个天使,最崇高的那种。有地上的天使和天上的天使,她是属于天上的。”1833年,巴尔扎克在给妹妹的信中说到他与一位叫玛丽(Marie Du Fresnay)的二十四岁有夫之妇有过一夜情,结果把人家肚子搞大了,不知如何收场,向他最亲近的妹妹求救。妹妹也没有什么好办法,只好等孩子生下来。于是1834年巴尔扎克有了一位私生女,玛丽-卡罗琳(Marie-Caroline Du Fresnay)。这个巴尔扎克唯一的孩子活了九十六岁,一直到下个世纪第二次世界大战前夕才去世。巴尔扎克对玛丽很歉疚,于是在1839年《欧也妮·葛朗台》发行第二版时,把这部他最重要的代表作题赠给她。但又不敢直接用她的名字,只好在扉页上简单地写道:“To Maria”。巴尔扎克还有求爱被拒的经历。他有个朋友是炮兵军官,喜爱文学,对巴尔扎克很是欣赏,常邀巴尔扎克到家中来。他对巴尔扎克说:“我有三个女儿,随你挑。”结果巴尔扎克挑了最漂亮的二女儿。巴尔扎克过去所有的女友全部是有夫之妇,弄得他好像总在偷鸡摸狗。而这回炮兵军官的女儿是豆蔻年华的黄花闺女,巴尔扎克准备堂堂正正谈一回恋爱。于是向她求婚。没想到小美女有眼不识泰山,一口回绝。这也难怪。人家要的是显贵的白马王子,而巴尔扎克当时就是一个穷得叮当响的文学青年。这是巴尔扎克一生中唯一的一次主动求婚,也是唯一一次被人回绝。当汉斯卡飘然而至走进巴尔扎克的世界,来得恰是时候,正是巴尔扎克感情的空窗期。居诺夫人已经冷却,伯尔尼夫人关上了心扉,私生女不知如何善后,向少女求婚又碰壁。这时他最需要有爱情的雨露来滋润他干旱的心田。从此一心一意地爱着汉斯卡,再未与其他女人有任何瓜葛(至少巴尔扎克自己宣称如此)。有传记作者这样评论巴尔扎克:“阅读他的作品的人,知道他有怎样的一个大脑;阅读他的生命的人,知道他有怎样的一颗心。”他用对汉斯卡十七年不灭的爱情火焰,证实了此言不虚。1850年,他在给友人的信中写道:“三天前,我迎娶了我一生中唯一爱过的女人。” 就这样一句话,将他往日全部的风流韵事都一笔勾销。

喜欢锈笔生花朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为锈笔生花的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

巴尔扎克写景细致入微,才情非凡。 (无内容) - 雨鱼 (0 bytes) 04/02/23

xiaoping_tao 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - xiaoping_tao (0 bytes) 04/01/23

『无题』 - 不只拾拾影 (1 bytes) 03/31/23

『』长知识了,谢! - 不只拾拾影 (21 bytes) 03/31/23

(^-^) 梅华书香 给 锈笔生花 递上一瓶矿泉水! - 梅华书香 (89 bytes) 03/31/23

梅华书香 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 梅华书香 (0 bytes) 03/31/23

好博文 - 梅华书香 (9 bytes) 03/31/23

markmarkmark 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - markmarkmark (0 bytes) 03/31/23

大作家的爱情故事 (无内容) - laopika (0 bytes) 03/31/23

laopika 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - laopika (0 bytes) 03/31/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 送上一盆节节高! - 远山999 (89 bytes) 03/31/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 递上一瓶矿泉水! - 远山999 (89 bytes) 03/31/23

(^-^) 远山999 给 锈笔生花 送上一包开心果! - 远山999 (87 bytes) 03/31/23

远山999 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 远山999 (0 bytes) 03/31/23

laosanjie 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - laosanjie (0 bytes) 03/31/23

郎才女貌,没毛病。赞妙笔。 (无内容) - 刀剑入库 (0 bytes) 03/31/23

枫雪故都 给 锈笔生花 点“赞”支持3银元奖励!! (无内容) - 枫雪故都 (0 bytes) 03/31/23

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (八)- 米可诺斯岛 01/10/24

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (七)- 圣托里尼 12/25/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (六) - 雅典、奥林匹亚 12/08/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (五) - 土耳其西海岸 11/14/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (四) - 热气球、棉花堡 11/03/23

- 十一月 11/01/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (三) - 首都安卡拉、盐湖、卡帕多奇亚 10/26/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (二) - 伊斯坦布尔(续) 10/19/23

- 二零二三年土耳其希腊纪行 (一) - 伊斯坦布尔 10/12/23

- 二零二三年中欧之旅 (八) - 柏林 08/16/23

- 美国佬认老乡(二) 07/22/23

- 美国佬认老乡 (一) 07/22/23

- 二零二三年初春中欧之旅 (七)- 德累斯顿 07/12/23

- 旧文一篇:寿司备忘录的风波 07/11/23

- 童心永远的素人画家卢梭 (原创) 07/05/23

- 俏也不争春 - 美的化身罗兰姗(原创) 06/30/23

- 传奇画家库尔贝( 原创) 06/27/23

- 蓝色 (原创) 06/23/23

- 二零二三年初春中欧之旅 (六)- 布拉格 06/20/23

- 红色 (原创) 06/13/23

>>>>查看更多楼主社区动态...