杨慎与“嘉定四谏”:峨眉风云起京城

自古四川多才子,明弘治十八年(1505),乐山人安磐中进士。三年后,正德三年(1508),乐山人徐文华和程启充中进士。又过十三年,正德十六年 (1521),乐山人彭汝实中进士。在学而优则仕的年代,这四个乐山人通过科举考试,进京成为国之栋梁、朝廷重臣。但是,又因为同一件事情,四个人同时被贬谪。四位同乡看似遭遇了人生的“滑铁卢”,但却以乐山的风骨,留取丹心照汗青。当他们被免职回到家乡,乐山人民万人空巷迎接他们,他们被誉为“嘉定四谏”,这是一座城市的荣光,也是一座让历史感动的城市。

这一件影响中国历史的事件,就是明朝的“大礼议”之争。1521年,明武宗朱厚照暴亡。由于明武宗无子,内阁首辅杨廷和采用变通办法,选取武宗堂弟朱厚熜继统,是为明世宗。但是,新皇帝即位后,面临一个棘手的问题,按照儒家礼议,明世宗应该以皇子的身份,通俗地说,此时明世宗的父亲就不能再称为父亲了,而应称为叔父。但少年明世宗坚决不从,绝不因为当了皇帝就丢了爹娘。于是,一场长达数年的“大礼议”便开始了,这是明代历史长河中的政治撕裂,也是新旧势力政治的综合较量。

正德六年(1511年),新都人杨慎状元及弟,虽然是内阁首辅杨廷和的儿子,但杨慎的确是靠自身的才华获取的功名。在大礼议事件中,杨慎和“嘉定四谏”坚决捍卫儒家正统的荣誉。嘉靖三年(1524年),明世宗诏谕礼部,为父母上册文、祭告天地、宗庙、社稷,群臣哗然。杨慎率群臣抗议,“国家养士一百五十年,坚守节操大义而死,就在今日。”大臣们左顺门前跪请世宗改变旨意,哭声震天。结果,明世宗下令将反对的大臣们,施以廷仗,当场打死十六人,其余的解职、停俸、流放。

“嘉定四谏”坚持家国大义。安磐为官期间,对朝廷违反礼数,不合法规之事,敢于逆龙鳞,据理力争,“大义私恩,自有轻重”。面对朝廷的重压,许多大臣劝告,“大臣事君,当将顺其美”,但徐文华据理力谏,拒不让步,坚决不随波逐流,“遇事敢言,有直声,屡上疏直谏”。四位铮铮铁骨的乐山谏臣为后世所敬仰。

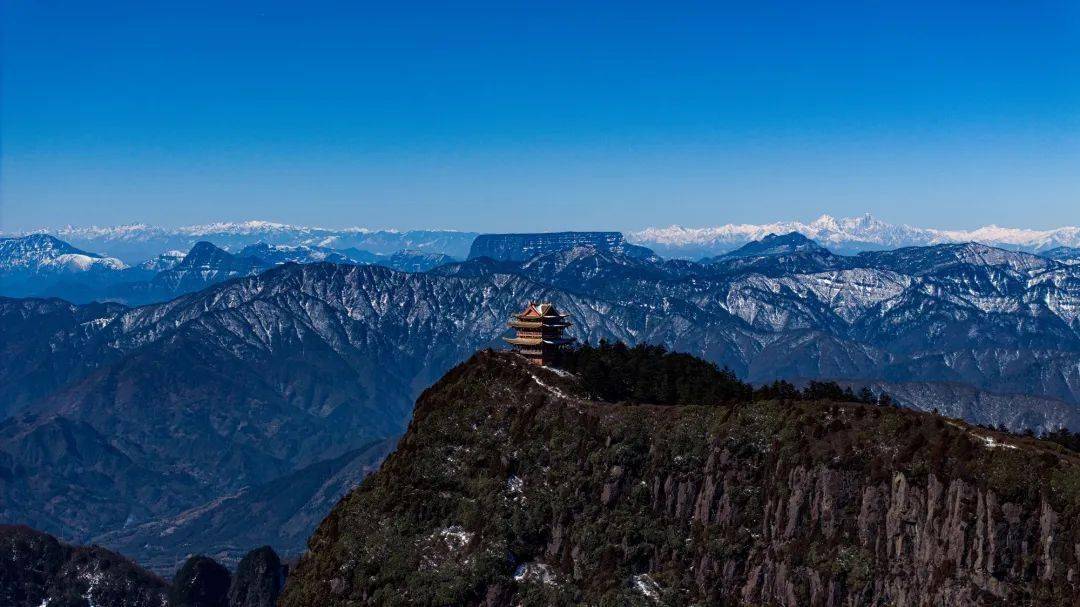

杨慎被流放云南,与“嘉定四谏”结下了患难之交、生死之交,五次途经嘉定州,常常相约登上峨眉,山川之中抒发个人与国家的情感。明嘉靖十七年(1538年),安磐陪同杨慎等三人游峨眉山,循宋人范成大登山路线直上金顶。杨慎、安磐互勉唱和,传为峨眉佳话,作有同名诗三首:《归云阁》、《峰顶》、《歌凤台》。《归云阁》一诗,杨慎写道:“云从石上起,泉从石下落。多少爱山人,长啸倚山阁。”安磐写:“山腰飞鸟回,树杪泉声落。寻幽醉不归,更上归云阁。”一个长啸倚山阁,一个更上归云阁,前后相继,惺惺相惜如云间。《峰顶》一诗,杨慎写道:“青霭红尘此地分,飞崖绝壁迥人群。穆王马迹何曾有,望帝鹃声绝不闻。春夏未消千古雪,阴晴常见一溪云。支筇石上宁辞倦,采药名山喜共君。”安磐写道:“二仪未分剖,一气鸿蒙中。洪涛相簸荡,奠此鳌极雄。雅意事幽讨,两度乘天风。三更倚虚阁,坐见扶桑东。自云从东来,石气生长虹。紫芝在何许,挥手骑羊公。”

两人不仅写出了峨眉峰顶的气势,还道出了中国名山的典故和传奇。杨慎从金顶联想到西周穆天子西游寻访昆仑,张骞出使西域乘坐浮槎上银河取回支矶石,安放在成都支矶石路,还写出了杜鹃啼血的古蜀文明,和峨眉邛杖的登山之舟。安磐从山海鸿蒙之始,峨眉为天地之极,仙人吕洞宾的紫芝、葛由的仙羊,日出东方扶桑的太阳轮回。只有经历过人生的惊涛骇浪,才能感受天之涯、地之极的无穷。在峨眉山顶,归云歌凤,俯瞰岷江,是对杨慎《临江仙》的另一种诠释:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 曾志撮合康克清和朱德,康克清拒绝:我有人了,朱德:他是谁啊? 04/02/25

- 戴笠如何审讯女特务?第一步先检查她们的身体,如今再看十分高明 04/02/25

- 厦门限定!南普陀后山爬山全攻略,解锁绝美山海城景 04/02/25

- 骁龙8至尊芯+8.8寸2.5K屏!最强游戏小钢炮平板再现江湖 04/02/25

- 比小米15便宜一千?超大电池骁龙8至尊小屏旗舰:价格真香! 04/02/25

- 清明就冲!成都1h直达万亩梨花秘境!风光无敌媲美金川,徒步踏春美食全搞定! 04/02/25

- 成都最好吃的肥肠粉,到底是哪家啊? 04/02/25

- N种「隐藏玩法」大公开!巴山大峡谷快乐指数,已超标√ 04/02/25

- 实用攻略4月4日,巴山大峡谷有大戏! 04/02/25

- 古力娜扎越来越潇洒了,米色短裙搭配小巧上衣变身出水芙蓉! 04/02/25

- 万茜这次彻底的放飞了,变色人鱼裙搭配亮白色衬衣魅力四射! 04/02/25

- 又一位巨星不幸去世!女儿透露死因是肺炎,方·基默享年65岁 04/02/25

- 42岁吴昕瘦身后长成国际脸,换发型到国外看秀,穿蛇皮裙气质大变 04/02/25

- 小贝50岁生日宴名流齐聚!贝嫂盛装出席又亲又抱大秀恩爱,20年前 04/02/25

- 江苏“最低调”的古镇,乾隆三下江南必去,央妈推荐!门票0元! 04/02/25

- 10大名人生平最后一张公开照:给人一种诡异的感觉,图9是戴安娜 04/02/25

- 清明祭祖禁忌深?上坟不能随便上,一代不祭三代坟,什么意思? 04/02/25

- 这10个饮食习惯,正在悄悄偷走你的寿命!很多人还不知道 04/02/25

- 俄罗斯现未知病毒!发病极快,可致咳血!又一场新冠? 04/02/25

- 懒人下厨房千万别错过这煲排骨焖饭,有菜有肉一锅端,真过瘾 04/02/25

>>>>查看更多楼主社区动态...