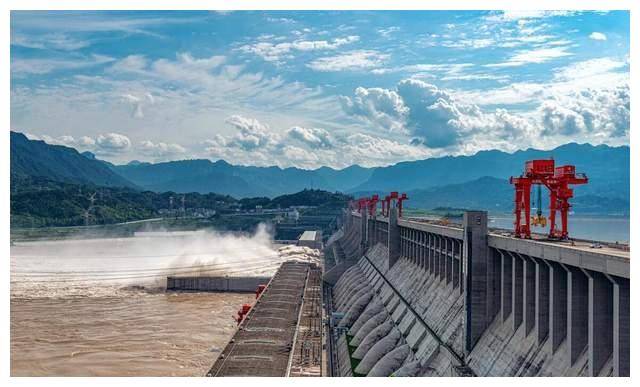

三峡工程“钉子户”:全村搬迁就她不肯走,27年过去,结果如何?

三峡工程的建设,绝对算得上是一项利国利民的伟大工程。

然而很多人都不知道的是,

这项伟大工程在建设过程中,却遭遇到过大大小小数不清的难题,其中一项难题就是“钉子户”问题……

根据后来的数据统计显示,

为了建设三峡工程,当地足有

13.8万人口需要搬迁

。

这么多人口都要搬迁,其中自然就少不了一些“钉子户”了。

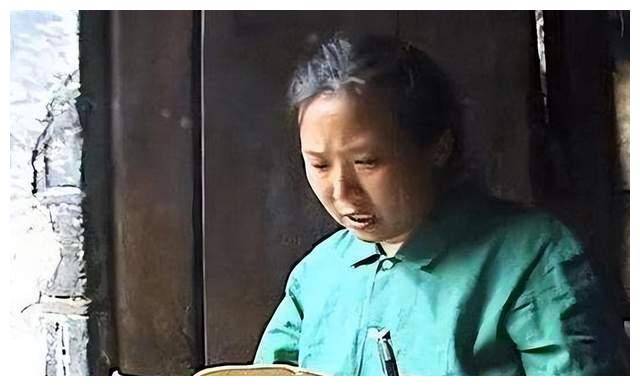

不过在众多三峡工程“钉子户”里,当属一位名叫

张秉爱

的妇女最犟,全村都搬迁了就她不肯走。

那么,这位妇女为什么就是不肯搬迁?后来怎样了呢?

三峡工程势在必行

早在

1919年的时候,孙中山先生就已经在

《建国方略》

中,提出了建设三峡工程的构想。

但是在那个时候,这样的构想却也只能是个构想,很难付出实践,将这个构想变成现实。

直等到建国后,国家发展地越来越好,科技水平也越来越高,

毛主席

才再度提出了三峡工程的建设提议。

当时毛主席之所以要再提三峡工程的建设,

除了这项工程能够改善长江上下游的通航情况,加强国家的水力资源建设外。

更重要的,还是

考虑到了这项工程能够极大改善当地居民居住环境,减少长江区域

洪涝灾害

等的发生。

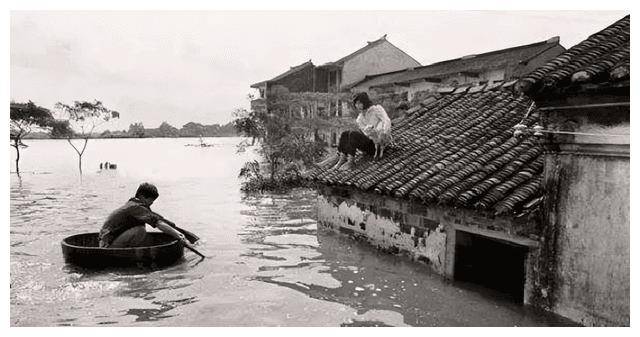

老一辈住在长江流域的人,可能都有印象。

1949年建国当年,长江流域就曾两度发生过严重的洪灾。

根据相关历史资料表明,

地处长江流域腹地的湖北省,成了因长江水患受灾最严重的省份之一。

两次水灾下来,

湖北省内保守估计有29个县,300多万居民都严重受灾,受灾农田更是高达数十万亩之多

。

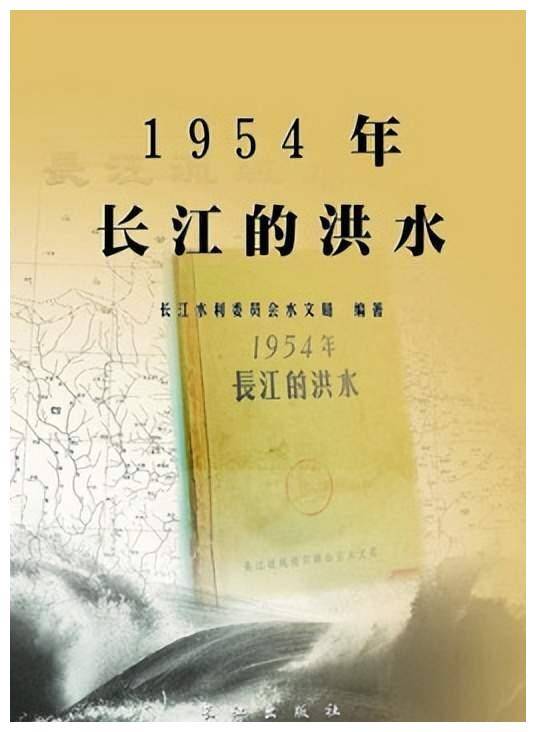

而在

1954年,长江流域同样也爆发过一次大规模的洪灾。

比起建国当年那次洪水来说,

这次洪水造成的危害要更加严重,

整个长江流域的受灾人口一度达到了3000万人,受灾面积更是一度达到了4500万亩

。

这次大洪水的发生,也因此被载入了史册……

要想解决长江流域水灾的问题,

修建三峡工程,也就成了最好的办法。

于是,

随着毛主席的提议提出,三峡工程的建设也就被提上了日程。

经过各领域专家数十年的考察、研究,

三峡工程最终于1992年,获得中国全国人民代表大会的建设批准

。

至此,三峡工程也就以一种势在必行之势,正式启动了……

三峡工程“钉子户”

时间来到

1996年,由于三峡工程的建设已经正式启动,在三峡大坝建成之前,移民工作必须全部完成。

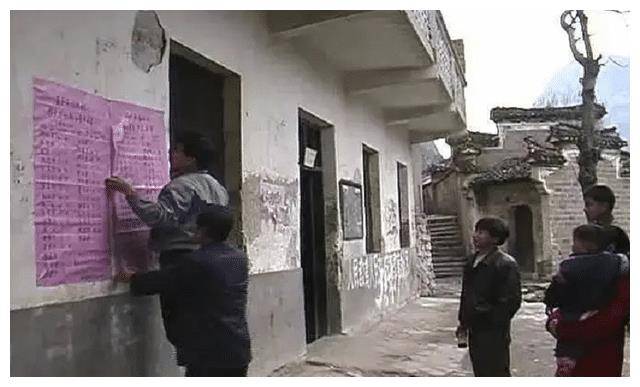

湖北省桂林村

恰好处在移民范围,全村的村民都需要移民,村里为响应政策,于是贴出了告示,以通知村民。

事实上,

早在几年前,桂林村的村民心里早有了准备,毕竟村子所处的位置特殊,若是三峡工程推进建设,村里必然是要全部搬迁的。

不过即便如此,

即便正式通知来了,还是有很多村民心里莫名感伤,不希望搬迁。

毕竟,这里是自己的根,

这次搬走了,以后就再也没机会回来了

……

张秉爱

看到告示后,同样也是满脸愁容,比起别的村民来说,她更不希望搬迁……

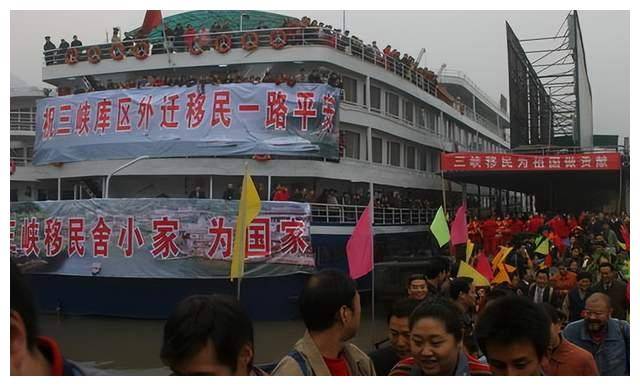

虽然桂林村的很多村民都不希望搬迁,但是为了国家的伟大事业,他们又不得不搬走。

当然了,

国家为了补偿

“三峡移民”

,给他们提供的一系列后续保障,也是非常到位的,虽然搬迁一时难,但真正搬走后,各方面的生活条件等,都得到了显著提高,这实际上也算是一个难得的机遇了。

随着时间的推移,

一批又一批村民开始陆续搬离老家,看到搬去新家的同村人,住上了更宽敞明亮的新房子,过上了更好的生活。

很多村民甚至都开始羡慕他们,希望能够快些轮到自己搬迁。

然而,

越是这样,张秉爱心里却越不是滋味。

直到村里人都搬走,只剩了她自己一家,村干部怎么劝也劝不动她。

这时,村干部才意识到,张秉爱这是铁了心要当

“钉子户”

了。

但村干部有一点是怎么想都想不通,

国家出台的“三峡移民”政策这么好,为什么张秉爱就是不肯搬呢?

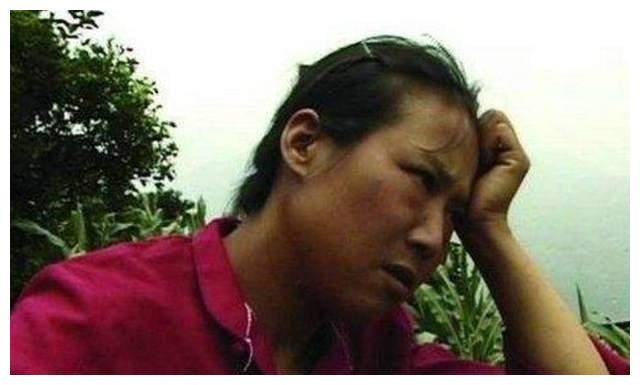

张秉爱的苦衷

张秉爱之所以要当这个“钉子户”,其实也是有自己苦衷的。

她的丈夫熊云建腿有残疾,家里还有两个正在念书的孩子。

整个家正好处在担子最重的时候,而撑起这个担子的,只能是张秉爱。

张秉爱是土生土长的农村妇女,种地就是她这辈子唯一的工作,丈夫腿有残疾,很难帮她分担多少。

因此,

在农忙的时候,好在有娘家婆家的亲戚过来帮忙。

但是根据“三峡移民”政策,她家要搬迁的城市,是一个完全陌生的城市,没有任何熟人朋友照应。

自己身上顶着这么大的担子,她是有苦无处诉。

更关键的是,她还有两个正在读书的孩子,这时候让孩子们也跟着搬去一个完全陌生的城市,她更是于心不忍。

基于这种种原因,张秉爱也就成了坚持不肯搬迁的“钉子户”。

后来怎样了?

张秉爱不肯搬迁,但三峡工程这样的利国利民的大工程,却不能因为这么一个“钉子户”停下脚步。

村主任于是想出了一个两全的法子。

那就是,

给张秉爱一家重新批一块宅基地,让她家往上搬,这样既不影响三峡工程施工,也不用让张秉爱搬去人生地不熟的陌生城市。

张秉爱也是个明事理的人,自己不能耽误国家的工程

。

因此,她也就同意了这个法子……

后来,

三峡工程完工,

张秉爱一家也就成了村里唯一留下的居民

。

有人曾问张秉爱,有没有后悔当初的决定。

张秉爱回答地很果断,就像她当初拒绝搬迁一样,

不后悔

。

因为,

到如今,27年过去,她已经完成了自己的“使命”。

作为妻子,她把残疾丈夫照顾的无微不至。

作为母亲,她把两个孩子都抚养成人,女儿自由恋爱嫁给了自己喜欢的人,儿子则参军去了新疆支边,复员后找到了一份很体面的工作……

写在最后

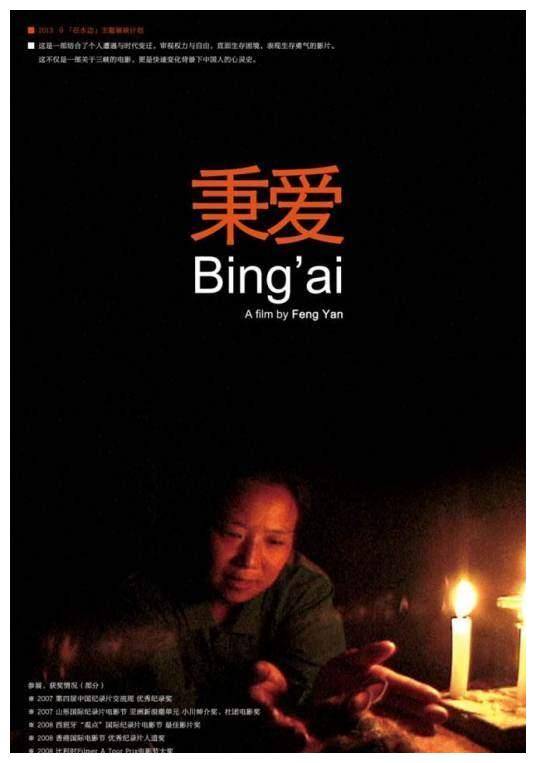

她的故事,后来被一位名为

冯艳

的导演,拍成了纪录片

《秉爱》

,并于2007年在山形电影节上映。

看似是阻碍三峡工程,令人反感的“钉子户”,实际上却只是历史洪流中,坚持自我,坚持本心的普通人。

她的选择没有错。

她没能过上其他“三峡移民”那种,更富裕、更美好的生活,也没有错。

她就是她,张秉爱。

这是她自己的路。

我们任何人,都没有权利去对她的选择,予以任何评价…

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 世卫组织公布“一级致癌物”,建议大家停止食用,劝你管住嘴 04/03/25

- 若买床垫,一定要坚持“5不选”,不是胡说,是换三个的教训! 04/03/25

- 买豆腐,“边上”好还是“中间”好?其实区别很大,别再买错了 04/03/25

- 花花世界之44:黑心金光菊 04/03/25

- 花花世界之43:酸浆 04/03/25

- 窒息美貌!俄罗斯十大神颜霸榜全球,维密天使、冬奥冠军谁更绝? 04/02/25

- 1个叶片就能生根?立春后,赶快扦插这几种花,每1种都出乎意料! 04/02/25

- 今明两年买房,建议牢记这7个字:“买横、买多、不买四” 04/02/25

- 老妈真的太会过日子了!几个水果筐,就搞定了全屋的收纳,真实用 04/02/25

- 56平公寓,自然感米色系软装美学,营造一个现代都市中的宁静港湾 04/02/25

- 公寓这样设计隔断,空间更灵巧! 04/02/25

- “老破小”怎么装修呢?学学上海小哥的设计,那叫一个温馨,晒晒 04/02/25

- 椒盐饼~外酥内软层次分明🔥🎈 04/01/25

- 错误的洗碗方式等于“吃毒”!提醒大家:这几个洗碗习惯得改过来 04/01/25

- 世界公认健康10大水果,第1名营养好吃不贵!每天吃一个远离三高 04/01/25

- 第四代住宅来了,得房率90%!你会买吗? 04/01/25

- 养盆栽沙漠玫瑰之前这几点要提前了解,家里没法满足,就不建议养 04/01/25

- 瑞典南部乡村别墅:谷仓风格与现代设计的完美融合 04/01/25

- 看完她的穿搭我才明白:年纪越大越要打扮,尤其长得还不漂亮的 04/01/25

- 装修最大的陷阱,就是跟风网红装修!入住后,每一个都让人后悔! 04/01/25

>>>>查看更多楼主社区动态...