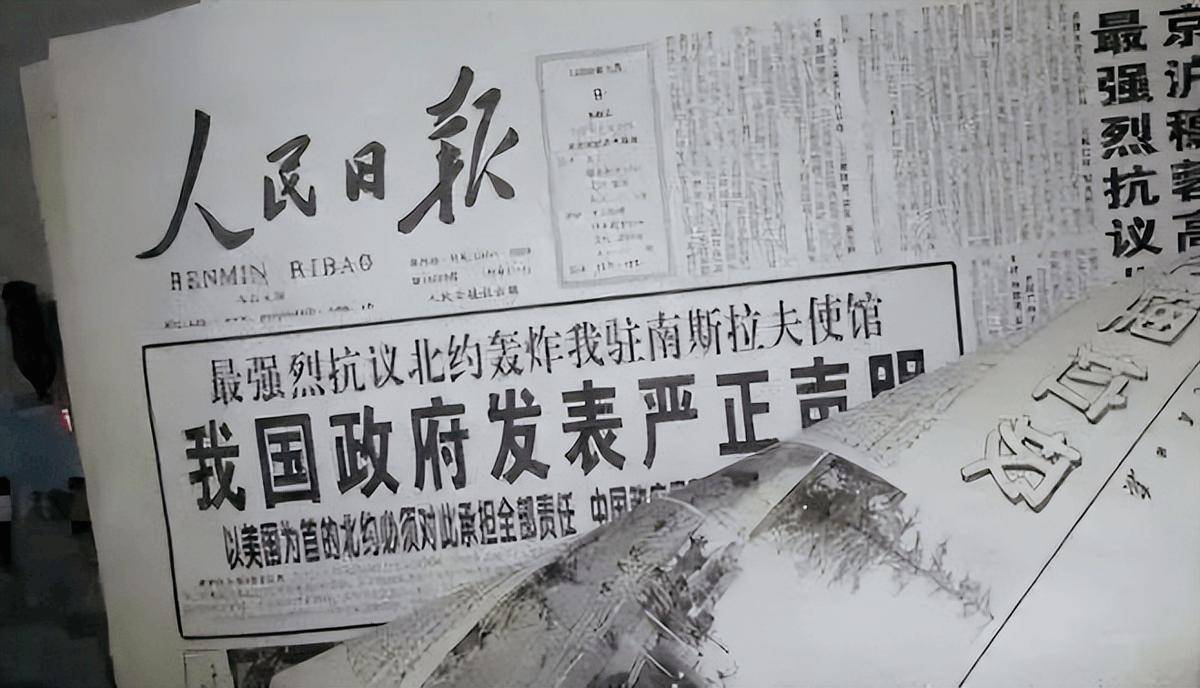

当年轰炸中国大使馆,中国为何不反击

1999年我国驻南斯拉夫大使馆被炸,全民震惊!

人们无法理解,为什么在如此明显的挑衅面前,我国却选择了保持冷静,没有采取军事反击。

为什么当年面对北约如此挑衅,我们还是选择了隐忍呢?

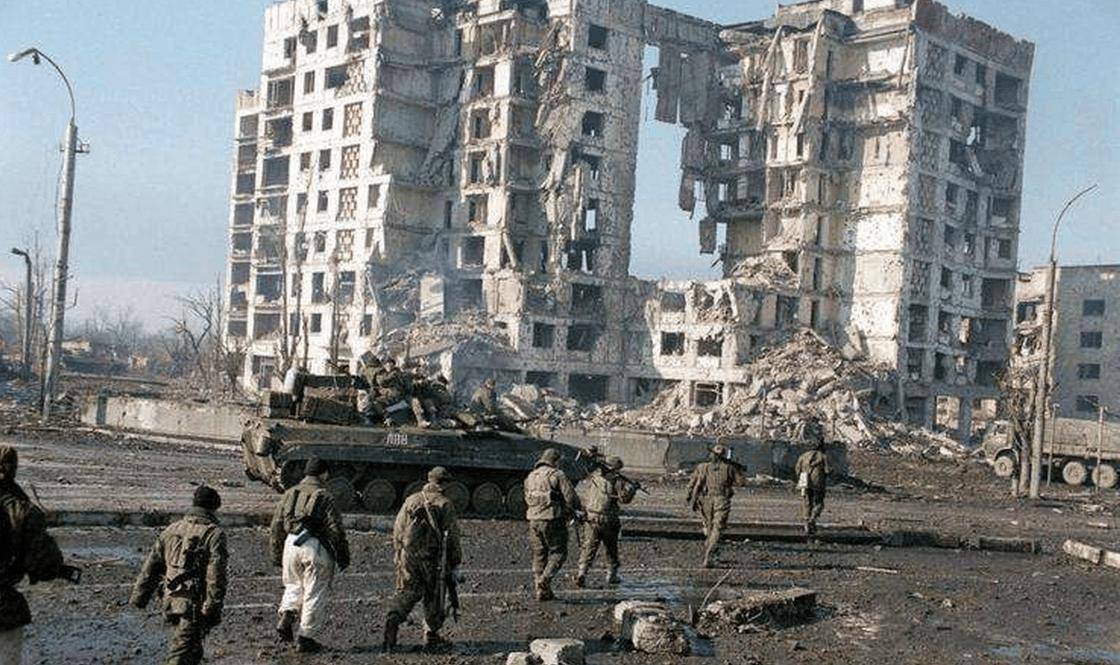

为什么选择不反击1999年的时候,冷战的阴霾刚刚散去,全球秩序尚处于一片混沌之中。彼时的美国作为唯一屹立的超级大国,其影响力遍及全球,霸权行动随处可见。

相比之下中国正处于改革开放的深化阶段,经济虽初露峥嵘,增长势头喜人,但在国际影响力及军事层面,与美国相距尚远,正处于蓄势待发的积累期。

当北约在科索沃战争期间,“误炸”了我国驻南联盟的大使馆,国内的愤怒情绪达到了顶点。

无数的游行、抗议活动在全国各地爆发,人们要求政府给予强有力的反击。

国家没有因一时怒火就冲动行事,而是冷静地进行处理。

对当时的中国而言,保持理性不光是为了防止跟美国及其盟国发生直接对抗,更是为了不干扰到本国正在加速扩张的经济延伸策略。

1999年正值我国改革开放进程深入至一个紧要阶段,彼时国内经济增速已稳步超越7%大关,如果能持续保持此水平,为后续国家的全面发展奠定了坚实基础。

我国政府深刻认识到,采取任何军事反击措施都可能招致更深层次的冲突升级。冲突一旦爆发,其波及范围将远远超出军事范畴,不可避免地牵动经济领域的稳定与安全。

当时的中国刚刚从几十年的封闭状态走向世界,国际投资和外贸正处于一个上升期,任何不理智的反应都有可能损害来之不易的经济成果。

这种大局观让中国选择了克制与冷静,尽管国内的愤怒情绪高涨,领导层依然清晰地认识到,国家的长远利益比一时的情绪宣泄更加重要。

这个时候,国际环境也不允许中国轻举妄动。

虽然冷战已经结束,但美国依然是冷战心态,随时随地都在准备对抗。

美国在南斯拉夫的军事打击,背后其实体现了其推行全球霸权的野心。

而中国虽然经济不断延伸迅速,军事力量与美国相比尚存在差距,尤其在技术装备和战斗经验上还无法匹敌。

对中国来说,放弃动武,是个经全面考量后作出的战略决定,这使中国日后在国际事务里获得了更有利的位置。

经济优先自1978年改革开放开始,我国的经济不断延伸就成了国家的头等大事。

我国在追求国家利益为中心的经济策略引导下,成功走出了长期贫困的困境,并在国际社会中占据了一席之地。

截至 1999 年,历经二十年的不懈发展,我国的经济规模实现了显著扩大,尽管与发达国家尚存一段追赶的距离。

这一时期,我国经济年增长率持续稳固在 7% 以上,展现出了强劲的增长势头。

全球经济环境的风云变幻,对依赖外贸的中国经济构成了潜在威胁,我们不得不考虑外界因素可能引发的经济波动。

在这种形势下,政府明白,任何军事对抗不仅会使国际关系趋于紧张,还有可能引发国际社会对其实施经济制裁。

而这些制裁将直接冲击我国的出口产业,对外投资和外贸环境也将受到严重影响。

1999年,我国的对外贸易已经成为经济的重要支撑之一,而一旦发生战争,国际资本的流动性将急剧减少,外资企业撤离的风险增加,这将极大损害国内经济的持续增长。

面对美国的寻衅滋事,国家采取外交手段来处理矛盾,这样既防止了直接对抗,也保证了我们可以持续发展经济。

事实证明这一决策是成功的。

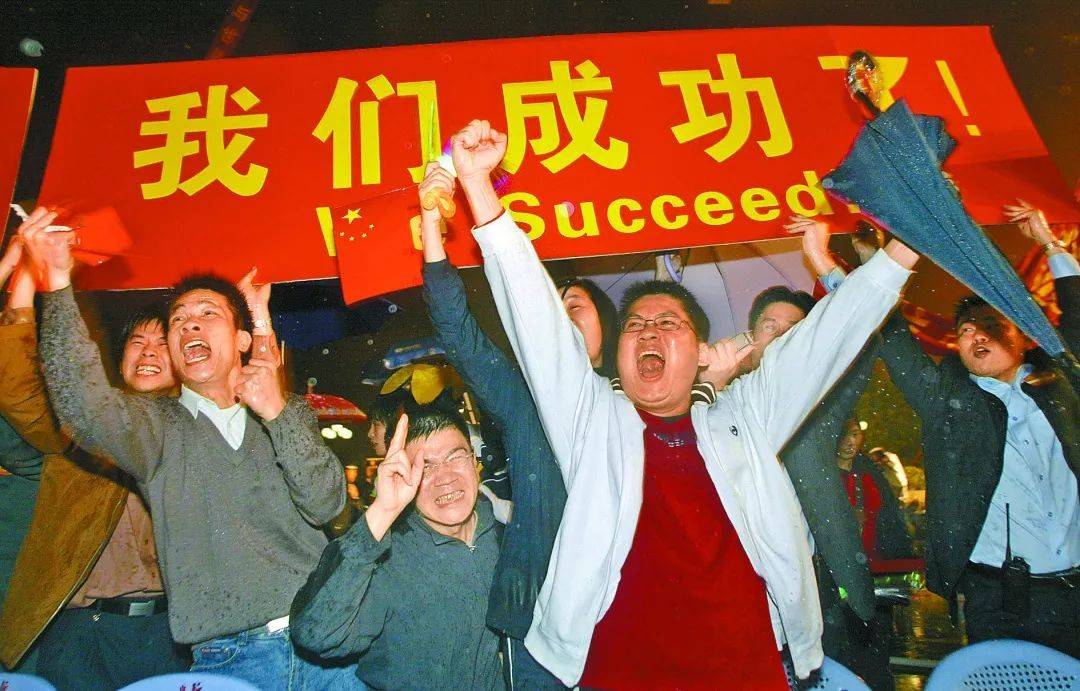

进入21世纪,我国经济列车继续高速行驶,在这十年间实现了飞跃式增长,到2010年跃居世界第二经济体的宝座,这一成就不仅大幅改善了民众的生活质量,也显著增强了国家的整体实力。

当初的决定并非因为懦弱,而是为了国家的长久战略利益考虑。

军事现代化的进步尽管1999年中国未采取军事回击行动,但这绝不能表明中国忽略了军事现代化的重要价值。

相反这次事件反而加速了我国在军事技术上的进步。

国家深刻意识到了高科技战争的厉害之处,特别是在精准打击和隐形战斗机等方面存在的技术差异。

当时美国主导的战争,展示了他们在高科技军事装备上的优势,特别是F-117隐形轰炸机的应用,引起了中国军方的高度关注。

我国在事件发生后,不仅加快了对军事装备的引进和研发,还通过这次事件意识到信息战的重要性,电子战信息战的研究也随之提上日程。

在这个过程里,我们国家不但引入了厉害的技术,还一直搞自主创新,慢慢构建出了有咱自己特点的军事系统。

时至今日的我国军事实力取得了长足发展,不仅在高端武器研发上实现了自主突破,还在隐形战斗机、核动力潜艇等尖端领域,逐步构建起能与美国相抗衡的竞争优势。

选择不反击,不是软弱,而是一种长期的战略布局。

通过这样的决策,中国不仅避免了当时的战争风险,还为未来的军事不断延伸奠定了坚实的基础。

成熟的大国外交策略轰炸事件后,中国没有采取激烈的军事行动来应对,而是选择通过外交途径,把愤怒转化为动力。

我们以强硬的外交抗议,不仅获得了国际社会的同情与支持,还进一步巩固了作为一个负责任大国的形象。

当时国际社会对中国在处理这类重大国际事务时,所展现出的成熟外交技巧给予了广泛认可。

在这段时间里,政府积极参与联合国事务,尤其是维和行动,向全世界展现了中国愿意为全球安全稳定作贡献的真心实意。

如今我国已经是国际事务中不可忽视的重要力量,而这一切的基础就始于1999年事件后的冷静处理。

全球格局转变当时的美国可能并没有预料到,我国会如此冷静地处理这次轰炸事件。按照美国人的思维模式,我们肯定会陷入情绪化的回应,可能会采取强硬的军事反击。

事实上我国的反应不仅让美国始料未及,还让国际社会对中国刮目相看。

美国在全球推行霸权主义的同时,忽视了中国在逐渐崛起过程中的战略耐心。

当年美国和北约的种种作为,毫无疑问就是冲着全球多极化趋势去的,其目的就是想继续维持住冷战结束后,以美国为首的那一套国际秩序。

中国并没有掉进美国设下的挑衅陷阱,反而借此机会提升了自己在国际上的地位,而且没动一枪一炮就巩固了跟其他国家的外交关系。

自此国际格局朝着多极化方向不断发展,众多国家逐步认识到,美国并非独一无二的主导力量,中国的兴起致使全球力量对比发生显著变化。这种变化不仅体现在经济与外交领域,还逐渐在军事层面显现出来。

尽管美国仍是全球最强大的国家,但随着中国综合实力的提升,美国也不得不重新审视中国的崛起。

长远来看,这标志着我国正稳步向国际事务的核心圈迈进,不再仅限于区域问题。

我们采取了冷静且理性的应对策略,有效避免了与美国的军事对峙,同时为将来在国际领域争取更多话权重铺道路。

美国对中国做出的不准确评估,不经意间为中国在全球版图上开辟了更广阔的发展空间。

这才是大国风采冷静不冲动体现了我国在面对重大挑战时的深远战略考量。

很多人可能会觉得,不采取军事行动就是一种妥协,甚至是软弱的表现,实际上冷静处理才是最有力的反击。

通过这样的方式,我们不仅避免了短期内的巨大冲突,还为长远的经济不断延伸和军事现代化赢得了宝贵的时间。

现在想起来,我们有实力应对各种外界威胁和挑战。这都跟当年的战略决策有关。

其实冷静和智慧的力量,正是让我们在国际上立足的关键。

展望未来,我坚信这种智慧和耐心,仍是我们保持强大繁荣的核心力量。

结语尽管1999年的事件一度激起了民族情绪,但其长远影响却成为了中国崛起的催化剂。

我国通过避免直接军事冲突,为经济与军事力量的持续增长赢得了宝贵的时间与空间,为日后的强国地位构筑了坚实地基。

我们已经积蓄了捍卫国家利益的雄厚实力,这正是冷静判断与深谋远略带来的胜利果实。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 054B不是合格的远洋反潜护卫舰,还得看9000吨级的水面舰艇平台 04/19/25

- 文革时期一些罕见的历史照片 04/19/25

- 神奇的班公湖:在中国的一侧水草丰茂,在印度的另一侧却寸草不生 04/19/25

- 为什么有人怀念70年代? 04/19/25

- 外国女孩涌入相亲角,无需彩礼只要中国男人 04/19/25

- 柬埔寨发达到什么程度了?带你看看真实的,柬埔寨生活! 04/19/25

- 央视纪录片中的被打码的战斗机 04/19/25

- 曝美国或准备承认克里米亚为俄领土 和平协议新信号 04/19/25

- 这可能是压死特朗普的最后一根稻草 04/19/25

- 一身西装的黄仁勋,肩负特使角色,带着特朗普嘱托访华求破冰? 04/19/25

- 央视这一幕画面,曝光解放军强悍战力 04/18/25

- 习近平结束对越南、马来西亚和柬埔寨国事访问回到北京 04/18/25

- 港媒发文批驳美副总统:谁是“乡巴佬”? 揭露偏见与无知 04/18/25

- 外媒:歼-50在沈飞试飞超震撼,中国重新定义空战 04/18/25

- 1949年12月16日晚,毛主席在克里姆林宫到底发生了什么? 04/18/25

- 一旦台海爆发战争,我们极可能三线作战 04/18/25

- 柬埔寨对华最新表态,中柬公路重大突破! 04/18/25

- 坦克出动,开始战斗! 04/18/25

- 53艘盾舰,2025年中国海军驱逐舰规模出炉,与美国还有多大差距 04/18/25

- 西班牙首相访华后,冯德莱恩希望中欧达成共识 04/18/25

>>>>查看更多楼主社区动态...