厦门思明南路蒋厝,主人曾是乾隆末年带刀侍卫,一座闽南传统民居

厦门思明南路蒋厝:一砖一瓦里的家族史诗与城市记忆!

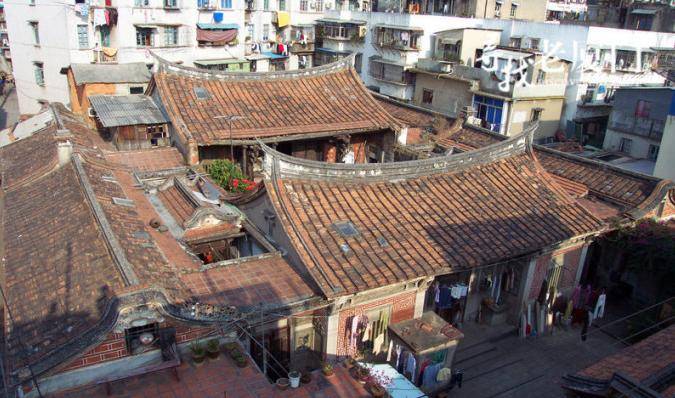

在厦门思明南路的铁路文化公园旁,一座红砖灰瓦的古厝静静矗立,与路对面的卢厝隔街相望。

这里是蒋厝,一座拥有近三百年历史的闽南传统民居,也是厦门城市变迁的鲜活见证。

它的每一块砖石、每一道燕尾脊,都镌刻着蒋氏家族的荣耀与坚守,更承载着厦门人对古建筑保护的思考与期待。

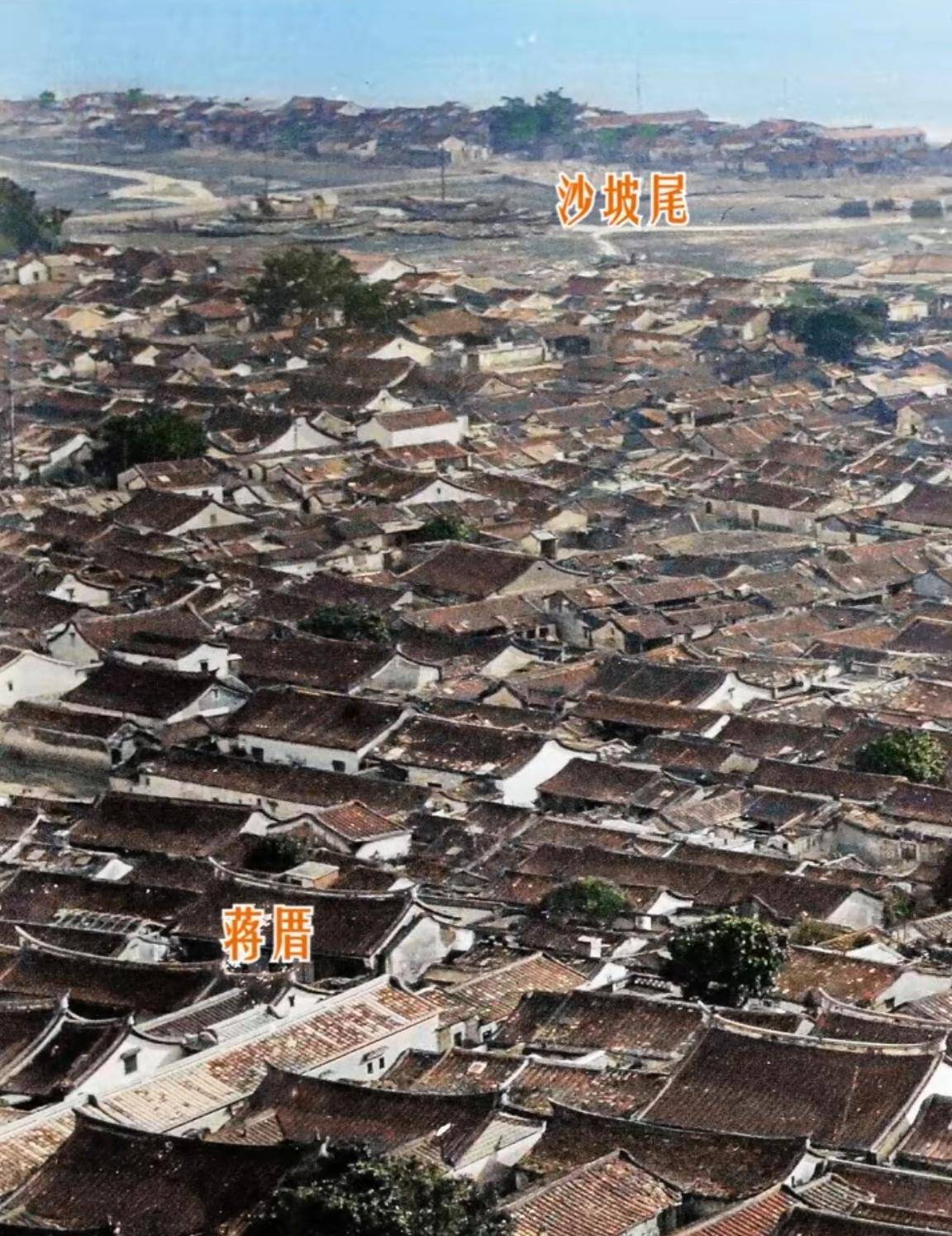

清光绪年间的蒋厝

一、历史沿革:从六落大厝到城市遗珠

蒋厝始建于清乾隆六十年(1795年),其奠基人蒋紫亭是晋江人,因缉盗有功被授六品武职,后调任厦门任带刀侍卫。

这位身怀绝技的武官,在鸿山南麓兴建了两落红砖大厝,既为安置家眷,亦为彰显家族门楣。

蒋紫亭虽为武官,却深谙儒家伦理,临终前留下“兄弟和睦、永不分家”的遗训,这份家风延续至今——蒋家后人虽散居各地,但逢年过节必聚此祭祖,门庭始终敞开,邻里守望相助。

蒋紫亭长子蒋越岩继承父职后,因家族人丁兴旺,于道光年间扩建四落,形成六落大厝的恢弘格局,并增建护厝护卫宅院,成为当时厦门岛内最气派的民居之一。

然而,随着近代城市扩张,蒋厝历经磨难:

1927年思明南路修建时拆除首落,1958年铁路建设征用后落,加之左护厝因市政需要拆除,如今仅存四落及右护厝,占地约2000平方米。

残存的墙体上,还留有2014年倒塌事故的裂痕,电线如蛛网般缠绕,诉说着古厝晚年的沧桑。

二、建筑美学:燕尾脊下的匠心独运

蒋厝的建筑价值不仅在于规模,更在于其独特的形制与工艺。

闽南红砖厝多以对称双曲燕尾脊为特色,但蒋厝的屋脊设计却别具一格:

第四落为双曲燕尾脊,第二落为单曲,第三落左右翼分别装饰金马鞍脊与单曲脊,第一落则与之镜像对称。

这种非对称布局在厦门地区绝无仅有,其设计意图至今仍是建筑学界的未解之谜。

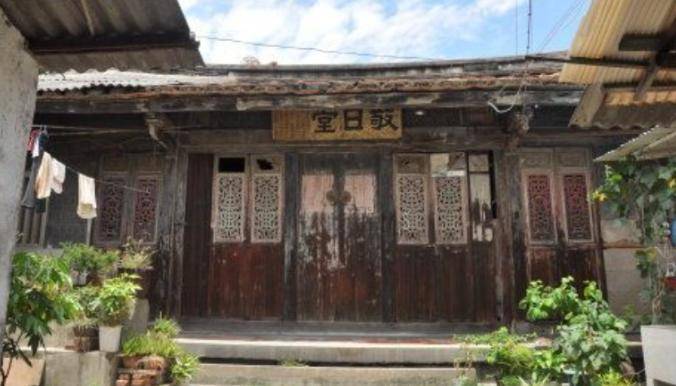

走进古厝,中厅“敬日堂”的鎏金匾额引人注目。

匾文提及蒋家先祖蒋德璟,这位明末礼部尚书因直言进谏留名青史,其“八公”封号更成为蒋氏家族的荣耀图腾。

而神主厅的柜式神主龛堪称一绝,酸枝木雕饰精美,龛门紧闭不启,仅在祭祀时方才开启,神秘感与庄严感油然而生。

天井处,凤凰木虬枝盘曲,虽偶有落枝伤瓦,却为这座古厝平添了几分灵动与生机。

三、人文传奇:古厝里的家国春秋

蒋厝不仅是建筑瑰宝,更是人文故事的聚宝盆。

清末,蒋家小姐蒋顺喜因美貌与贤德,与卢家少爷演绎了一段“以厝为聘”的佳话。

卢家耗时三年建成卢厝,终抱得美人归,两家古厝隔街相望,成为厦门民间传颂百年的姻缘佳话。

近代史上,蒋厝更成为革命精神的见证地。

1930年厦门大劫狱期间,中共地下党员被囚禁于思明监狱,突围时以蒋家花盆砸开脚镣,蒋氏族人冒死相助,将镣铐沉入水井。

这段惊心动魄的往事,至今仍在井底锈迹斑斑的镣铐中留存。

而蒋家后人蒋以德,更以居士身份广施善缘,独资修建南普陀寺藏经阁,其功德至今为佛门称道。

四、保护与传承:古厝的当代命题

如今的蒋厝,居住着近20户蒋氏后人。他们或修缮瓦檐、或种植花草,在有限空间里延续着传统生活方式。

然而,古厝年久失修的困境令人揪心:

屋面红瓦被白色“瓦楞瓦”覆盖,木构腐朽漏雨,电线乱拉如麻……

2018年的修缮提案指出,需通过结构加固、风貌复原、功能活化等手段,让这座古厝重焕生机。

正如蒋家老者所言:“老厝是我们的根,但保护需要全社会的力量。”

结语

站在凤凰木下回望,蒋厝的飞檐在暮色中勾勒出温柔的弧线。

这座承载着家族史诗、城市记忆与建筑智慧的古厝,既是一部凝固的时光长卷,更是当代人敬畏历史、珍视文化的生动注脚。

当城市的高楼大厦不断拔地而起,愿更多像蒋厝一样的老建筑,能在这片土地上找到属于自己的新生。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 味在嘉州 | 车子15家超好吃的小馆子,没人告诉你根本找不到! 04/06/25

- 清明时节,踏青赏春,享受惬意之旅 04/06/25

- 地名里的重庆:土沱→土湾,解锁嘉陵江畔的“时光密码” 04/06/25

- 陈乔恩生日现场像红毯礼,华丽长裙+盛大晚餐引发热议,网友:有钱真好 04/06/25

- 46岁郝蕾登上综艺认不出,告别秦淮茹角色后,她也真的有点老了 04/06/25

- 几十块和几百块的牛仔裤,差在哪?这6个细节让你一秒辨贵贱! 04/06/25

- 今年春夏“波点元素”太火了,谁穿谁好看 04/06/25

- 月度最in造型-3月刊:娜扎卢昱晓超顶透视装,倪妮景甜仙雾缭绕, 04/06/25

- 崔雪莉被强迫拍赤裸床戏?自杀多年后死亡真相被扒,亲哥曝光内幕让人震惊 04/06/25

- 老上海罗宋汤,酸甜浓郁,营养丰富,一年四季都好味 04/06/25

- 网红美食复刻,蛋包饭在家也能轻松做 04/06/25

- 答应我…空气炸锅都去做这个!红枣花生芝麻饼,香甜酥脆满口谷物香气 04/06/25

- 家常菜新做法,山药这样做,全家都夸好吃! 04/06/25

- 健康饮食从“超清爽鲜虾牛油果沙拉”开始,简单美味又营养 04/06/25

- 四川又一条古街爆火!夜景不输大唐,被誉为“川西大宋不夜城” 04/06/25

- 老照片 1956年的广东湛江港 通往东南亚和欧洲各国的最近的港口 04/05/25

- 老照片 抗战时期的延安大学 学习条件好艰苦 04/05/25

- 60平米的小户型,简约装饰适合现代单身白领,入户就被迷住了 04/05/25

- 5平米不到的小户型卫生间,可以这样去做干湿分离和收纳 04/05/25

- 仅1995!骁龙8 Gen3第一颜值王旗舰:定制小屏+2亿相机+超声波指纹 04/05/25

>>>>查看更多楼主社区动态...