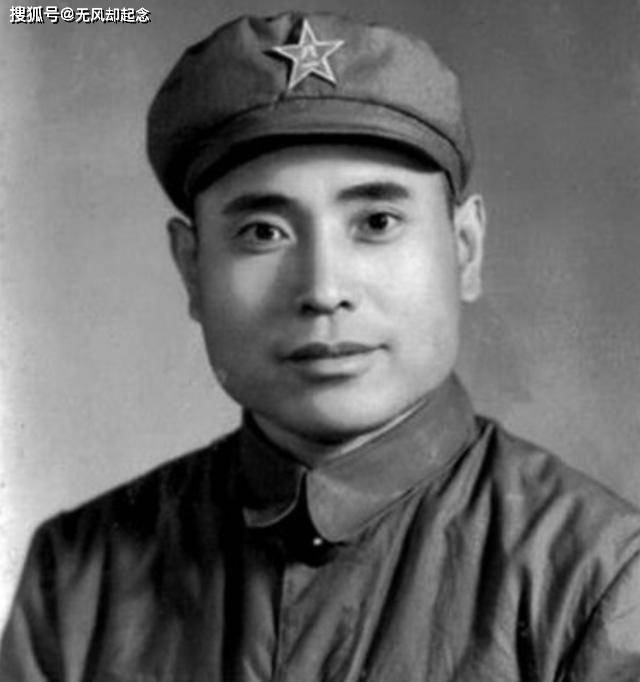

他带八个团加入八路军,1955年仅授大校,去世后百位将军为他送行

他率领八个团加入八路军,为何1955年仅被授予大校军衔,而他去世后,又有百位将军为其送行?这背后究竟隐藏着怎样一段鲜为人知的抗战岁月?

1937年秋,华北战云密布,日本侵略军步步紧逼,山东地区成为日军重点进攻的方向。面对强敌压境,时任山东省政府主席韩复榘选择避战,将主力撤至黄河以南,并命各地守军退却。10月27日,山东第六区游击司令兼聊城县县长范筑先接到撤退命令。然而,范筑先并未立即离开,而是将县政事务暂交政训处处长张维翰,并嘱其暂守聊城。

张维翰此时身份特殊。他既是范筑先的亲戚,又是共产党地下党员。在彭雪枫的介绍下,他已秘密加入我党。他劝说范筑先坚持抵抗,理由是聊城尚有大量百姓不愿南迁,若不设防守卫,将使群众陷于战火。范筑先最终被打动,率部返回聊城。

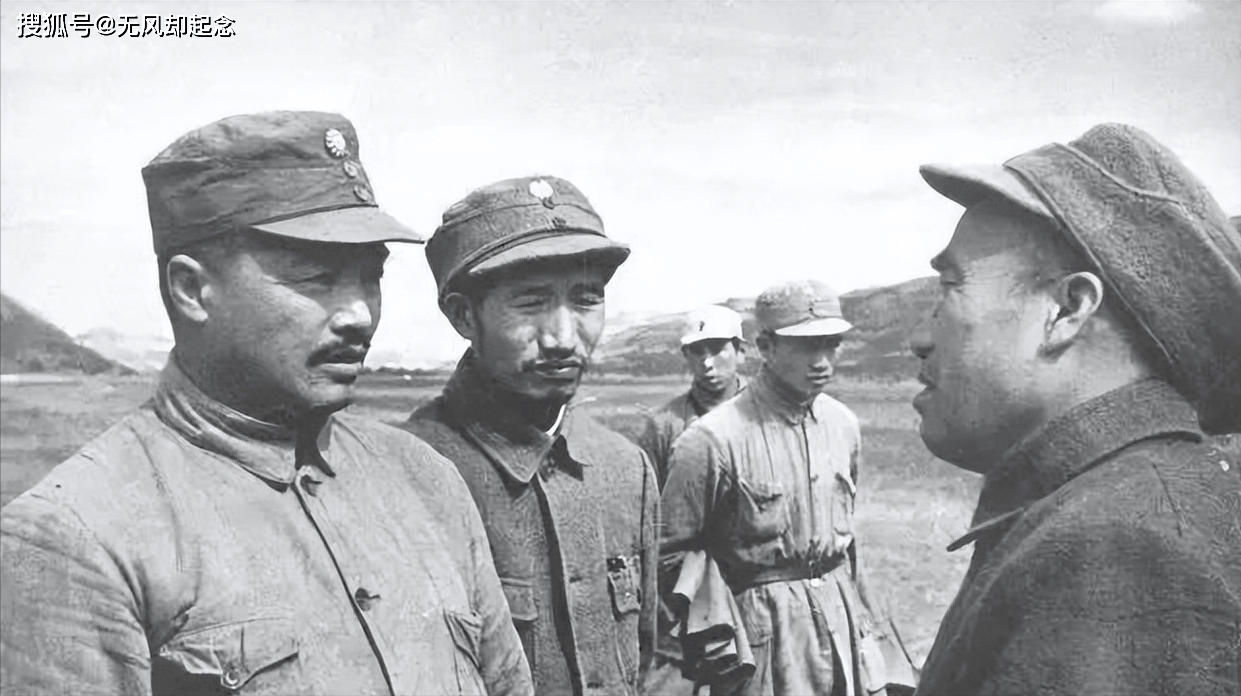

不久,韩复榘再次电令范筑先撤退。范筑先再次拒绝,表示愿誓死守土。随后,张维翰协助范筑先扩大部队规模,训练士兵,加强防御,并在河北威县与129师副师长徐向前会晤,商讨合作抗战。经过协商,129师派遣大批青年骨干前往聊城,协助建立军事学校,教授游击、伏击等战术。

1938年11月14日,日军大举进攻聊城,飞机轰炸,炮火连天。范筑先与张维翰亲自坐镇指挥,多次击退敌军。15日,敌人增兵再次进攻,城防失守。范筑先自杀殉国,终年58岁。这场战斗中,129师支援干部多人英勇牺牲。张维翰在城破后收拢残部,联络鲁西特委领导的地方武装,组建第三纵队。

为纪念范筑先,第三纵队旋即更名为筑先纵队。张维翰任司令员,麾下共辖八个团,兵力逾万人。为便于统战,该部最初未以八路军名义公开行动。1939年春,日军对筑先纵队发动围剿。张维翰带兵浴血奋战,虽战况惨烈,但仍成功保住根据地。

1940年夏,筑先纵队编入八路军,番号虽为八个团,实则战损严重,仅余五个营。6月,筑先纵队与先遣纵队等部合编为129师新编第八旅,张维翰任旅长,肖永智为政委,王近山任副旅长。

王近山出身红四方面军,是长征老兵,战斗经验丰富,依然担任副职,反映了上级对张维翰的信任。新八旅辖三个团,其中第二十二团由原筑先纵队多个主力团合并组成,是核心战力;其余部队分别编入第二十三团与第二十四团。

新八旅成军后,迅速南下冀南,开展游击作战。在陈再道指挥下,屡挫日伪军。1942年,张维翰任冀南军区第三军分区司令员,继续在陈再道领导下作战。次年,他与陈再道一同赴延安,进入中共中央党校学习。

抗战胜利后,随着解放战争爆发,张维翰并未重回前线,而是在地方担任军政要职。1949年8月,他出任邯郸军分区司令员,继续从事地方建设与军事整编工作。

抗日战争胜利后,中国进入了解放战争时期。然而,张维翰未能奔赴前线,而是留在了地方工作。1949年8月,他被任命为邯郸军分区司令员,负责地方的军事和治安工作。

1955年秋季,为了表彰那些为中国革命的胜利和新中国的成立做出卓越贡献的将领们,中国人民解放军举行了历史上第一次大规模的授衔仪式。在1940年成立的129师九个新编旅的旅长中,有三位在建国前已经为国捐躯。

在其余六位旅长中,杨得志和韩先楚被授予上将军衔,韦杰和徐深吉被授予中将军衔,而尹先炳和张维翰则被授予了大校军衔。尹先炳原本有希望被授予中将军衔,但由于在抗美援朝战争期间犯了错误,最终被降为大校。

那么,张维翰这位在抗战时期率领八个团加入八路军,并担任过新编旅旅长的将领,为何在1955年仅被授予大校军衔呢?

究其原因,主要有两点。首先,张维翰缺乏红军时期的战斗经历,他的入党时间也相对较晚,直到1937年才加入中国共产党。

我们可以简单地对比一下,曾担任过中国人民志愿军参谋长的解方,其职务要比张维翰高出许多,但由于同样缺乏红军时期的经历,在1955年也仅被授予少将军衔。由此可见,考虑到张维翰的资历,大校军衔已经不算低了。

其次,张维翰在解放战争期间的战功并不显著,他长期在地方任职,参与的重大战役相对有限,直到1949年秋季才出任邯郸军分区司令员。

综合以上两个原因,尽管张维翰在抗日战争时期担任过八路军129师新编第8旅的旅长,为抗击日本侵略做出了重要贡献,但由于缺乏红军时期的经历,且解放战争期间长期在地方工作,最终被授予了大校军衔。与那些参加过长征的老革命相比,这个军衔或许并不显赫,但这并不能抹杀他在抗日战争中的功绩。

1979年,张维翰因病逝世,终年73岁。为悼念这位抗战老将,上百位将军出席追悼会,包括陈再道、李聚奎等。刘伯承、徐向前两位元帅亦送上花圈。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 怎样切鱿鱼花+ 芹菜炒鱿鱼🔥 04/25/25

- 门被反锁了怎么办?只需一枚硬币,一秒将门打开,看完涨知识 04/25/25

- 建议:家里这6个地方装柜子,比多买20㎡还值,晒给大家看看 04/25/25

- 老公坚决打通阳台客厅,入住一个月后,邻居都纷纷来访学习! 04/25/25

- 春季阳气回升,推荐少食羊肉,多摄入这8种荤素菜,补益不损肝脏 04/25/25

- “家里屋院种七树,镇宅旺运还省钱”,是指哪七种树,有道理吗? 04/25/25

- 封闭的室内极难养好的5种花,园艺新手尽量避坑 04/25/25

- 风姿迷人,超美的人体人像欣赏 04/25/25

- 他是我国不可忽视的军事天才:实权大过粟裕,此人到底是谁? 04/25/25

- 女子拿戴了10年的“玉蝉”,上鉴宝节目,专家看后:你胆子真大 04/25/25

- 闽西三巨头都没有军衔,却被公认为大将级人物,为何地位这么高? 04/25/25

- 收获的菜苔🌱🌱🌱 04/24/25

- 非遗美食之福建——上杭萝卜干 04/24/25

- 46岁佟大为回村参加婚礼,穿着土气被嘲像农民工,皮肤松弛显老态 04/24/25

- 提高家庭地位的9道家常菜,口味家常鲜美,家人们喜欢吃! 04/24/25

- 1985年成都极其珍贵老照片:没想到30年前的成都是这样子 04/24/25

- 江苏一女子晒出刚完工的新家,因满墙柜子彻底火了,太高级! 04/24/25

- 惊!6㎡的小厨房藏着大乾坤,收纳技巧绝了! 04/24/25

- 越来越多人阳台不铺瓷砖,如今用它来代替,太聪明了 04/24/25

- 5种花期超长的植物,月底家里养1盆,300天看花,爽歪歪 04/24/25

>>>>查看更多楼主社区动态...