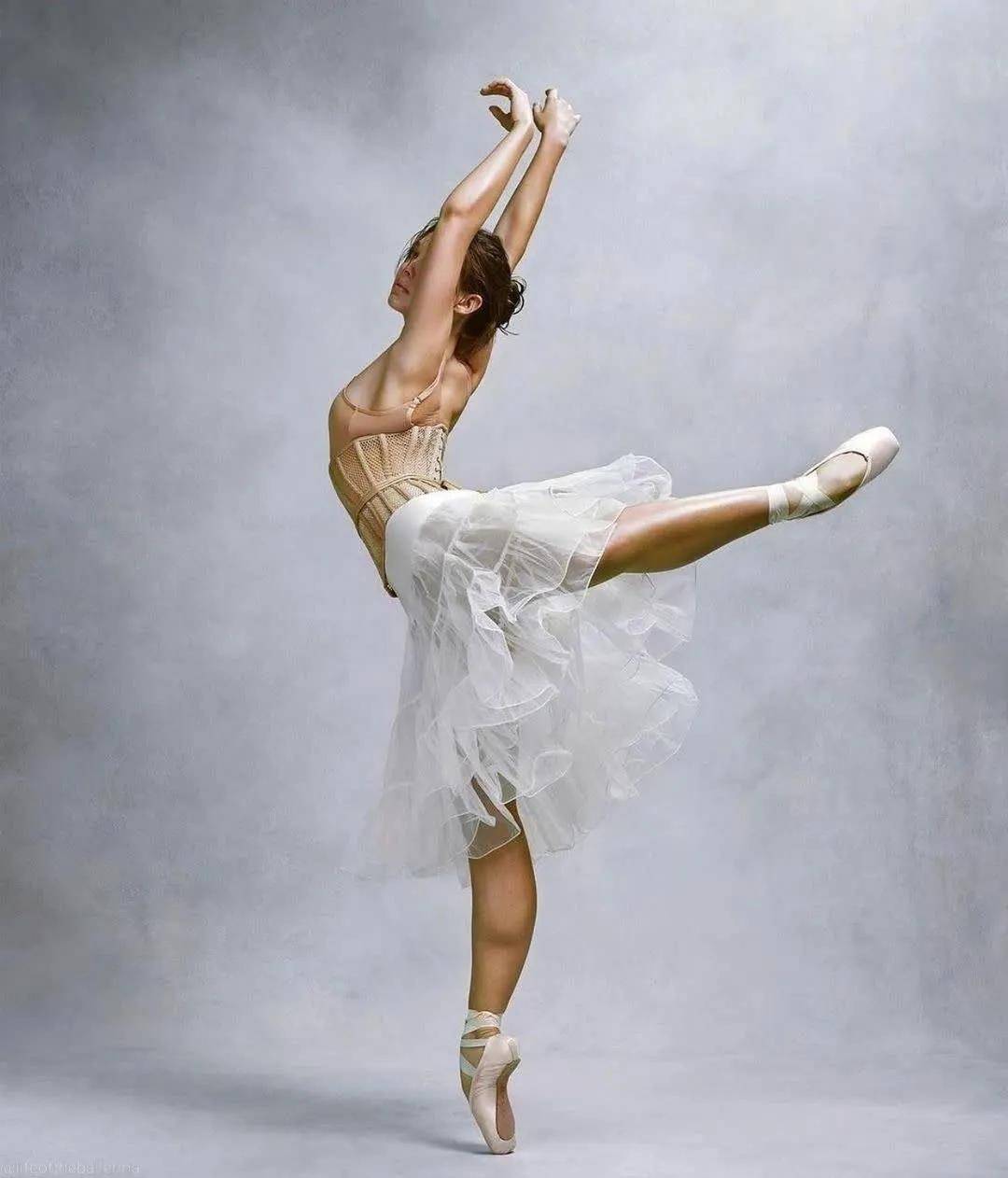

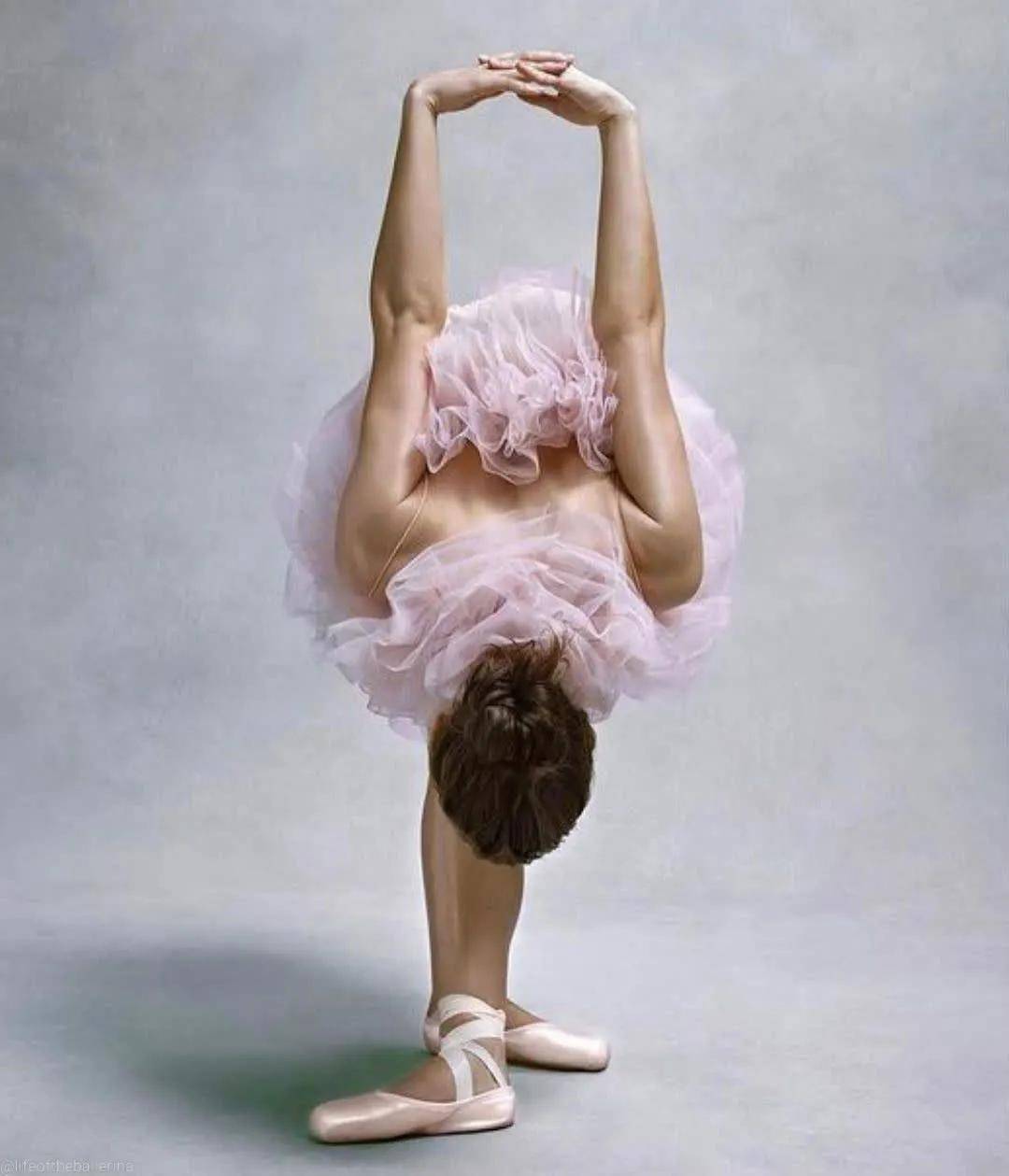

摄影师Dan Hecho的人像艺术,舞蹈的灵动之美

在基辅艺术学院的灰白墙垣间,少年时期的Dan Hecho总爱将画布浸在晨曦的调色盘里。彼时的他或许未曾想到,那些关于光影的哲学思辨,会在二十年后化作按下快门的刹那永恒。这位从第聂伯河畔走出的艺术行者,用镜头丈量着现实与虚幻的边界,在方寸之间构建着视觉的史诗。

一、艺术教育淬炼的视觉炼金术

Dan Hecho的成长轨迹镌刻着乌克兰艺术基因的烙印。在基辅美院接受古典油画训练时,导师尤里·伊万诺夫教授常告诫学生:"真正的艺术家不是复制自然,而是重构自然。"这种对形式与本质的辩证思考,成为他日后解构摄影语言的基石。当数码浪潮席卷影像界时,他却在胶片暗房里寻找着安塞尔·亚当斯的区域曝光理论与印象派笔触的共通性。

2007年转战职业摄影领域后,Dan迅速展现出超越技术层面的艺术感知力。他镜头下的乌克兰田园不是地理意义上的风景明信片,而是将谢甫琴科诗歌中的乡愁具象化的视觉诗篇。在《第聂伯河雾霭》系列中,晨雾被处理成莫奈笔下的朦胧光斑,而河岸线的蜿蜒则暗合乌克兰传统刺绣图案的节奏。

二、教育家的解构主义课堂

2010年创立的"光影解构实验室"颠覆了传统摄影教学的线性逻辑。这里没有按部就班的参数讲解,取而代之的是"视觉元素原子化"训练法。学生被要求将经典作品拆解为12个视觉层级:从光线质感、色彩情绪到构图力学,每个元素都要经过显微镜式的观察重构。

"摄影不是记录,而是翻译。"Dan独创的"视觉语法"体系,将摄影语言分解为动词(快门速度)、名词(景深)、形容词(白平衡)等词性单元。这种跨学科的教学方法,催生出令人惊艳的教学成果:学生塔蒂亚娜的《钢铁芭蕾》系列,将扎波罗热钢铁厂的工业场景,演绎成刚柔并济的现代舞剧;瓦西里姆的《面包叙事诗》,用微距镜头将乌克兰传统面包的纹理转化为大地艺术。

三、工作室的跨界能量场

位于利沃夫的工作室"Lumina Lab"已成为东欧艺术界的磁极。这里定期举办的"解构主义沙龙",汇聚着建筑师、诗人、戏剧导演等跨界精英。某次深夜讨论中,建筑设计师奥列克西提议将摄影与参数化设计结合,催生了"算法风景"项目——通过计算机模拟自然侵蚀过程,再用高速摄影捕捉虚拟与现实的碰撞瞬间。

这种跨界实验催生出独特的"乌克兰新浪潮摄影"运动。在Dan的指导下,工作室成员们将传统复活节彩蛋的装饰纹样数字化,投射到现代建筑表面;把科萨克骑兵的战术阵型转化为时尚大片的构图法则。这种文化基因的当代转译,使他们的作品在国际舞台上独树一帜。

四、远程教育的诗意革命

2016年推出的"镜头背后的诗学与哲学"大师课,开创了影像教育的新范式。课程摒弃了技术手册式的刻板说教,代之以"视觉蒙太奇"教学法:在解析布列松"决定性瞬间"时,Dan会突然切换至塔可夫斯基电影中的长镜头,引导学生理解瞬间与永恒的辩证关系。

"文字是思想的囚笼,影像却是思维的翅膀。"在视频课程中,他独创的"视觉思维导图"工具,将抽象概念转化为可视觉化的元素矩阵。当学生研究"孤独"主题时,Dan会引导其拆解为:冷色调的情绪温度、大景深的空间疏离、低机位的渺小感等14个视觉维度。

五、艺术工程的时空叙事

在Dan的创作体系中,摄影早已突破平面局限。为基辅现代艺术博物馆创作的《时间褶皱》装置,将200张不同年代的街景照片蚀刻在曲面铝板上,观众行走其间时,倒影与实像产生时空叠影。而《光影剧场》系列则把人体模特置于可编程LED矩阵中,通过光线变化讲述斯拉夫神话。

"真正的艺术工程是让观众成为作品的一部分。"在切尔诺贝利隔离区创作的《生命之树》项目中,Dan利用辐射探测器数据生成树形光雕,当参观者靠近时,光线强度随辐射值变化,将不可见的危险转化为可感知的艺术体验。

六、教育遗产与持续创新

如今,Dan的学生们已在国际舞台绽放异彩:安娜·波格列布尼亚克的生态摄影获世界新闻摄影奖,谢尔盖·米哈伊洛夫的时尚大片登上《Vogue》意大利版。但导师仍在探索新边界——最近研发的"触觉摄影系统",能通过压力传感器将观众触摸转化为实时影像变形,将视觉体验延伸至触觉维度。

"教育不是填满容器,而是点燃火焰。"在Dan Hecho的艺术宇宙里,每个学员都是等待被唤醒的视觉诗人。他用解构与重构的哲学,证明真正的摄影大师不是掌握技巧的人,而是能赋予光线思想的人。当第聂伯河的晨雾再次漫过镜头时,这位光影诗人仍在编织着新的视觉寓言,让乌克兰的影像密码在数字时代焕发新生。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 春天,遇见这菜使劲吃,比荠菜营养,比韭菜鲜香,一年只能吃一次,可 04/18/25

- 1.6亿超级豪宅,3000㎡把奢华玩出花样! 04/18/25

- 茶叶过期了还能不能喝?或许很多人想错了,赶紧叮嘱你的家人 04/18/25

- 马桶堵了别急?用个塑料袋就能快速疏通,不用花一分钱,看完试试 04/18/25

- “阴花入户,生活不富”,5种花最好别养在屋里,赶紧都搬走 04/18/25

- 她的自装美式家,白色深木色搭配古董家具,每处都是理想生活模样 04/18/25

- 144㎡极简住宅,独一无二的归属感 04/18/25

- 仙人球为何要修根(二)主根、根糸、土壤 04/18/25

- 仙人球为什么要修根(一)处理与养护过程如何操作? 04/18/25

- 春天免疫力降低,建议常吃这4道菜,补充蛋白质,提高免疫力 04/18/25

- 19张晚清最真实老照片:架着慈禧的大内高手,整理床铺的船妓 04/18/25

- 志愿军有“两王”,在朝鲜一枪没放:回国后一个封上将,一个少将 04/18/25

- 开国大典上,40位端茶的女性到底什么来头?竟吓退军统的刺客 04/18/25

- 老照片:抽烟的宋美龄活了106岁,牙齿烂光的民国名女陆小曼 04/18/25

- 皖南事变中,唯一突围成功的新四军女机要员,晚年的结局怎么样? 04/18/25

- 被网友家“6处柜子”的收纳设计惊艳到了,看完被狠狠地上了一课 04/17/25

- “灶台四不放,放了家不旺”,灶台上哪四样不能放,有科学道理? 04/17/25

- 水培蒜苗+蒜苗炒肉🌱🌱🥘 04/17/25

- 家里毛巾不管多脏多黄,只要往水里撒一把,搓一搓,跟新买的一样 04/17/25

- 物业“不让门口放鞋柜”,瞧瞧网友是怎么应对的,不得不说真机灵 04/17/25

>>>>查看更多楼主社区动态...