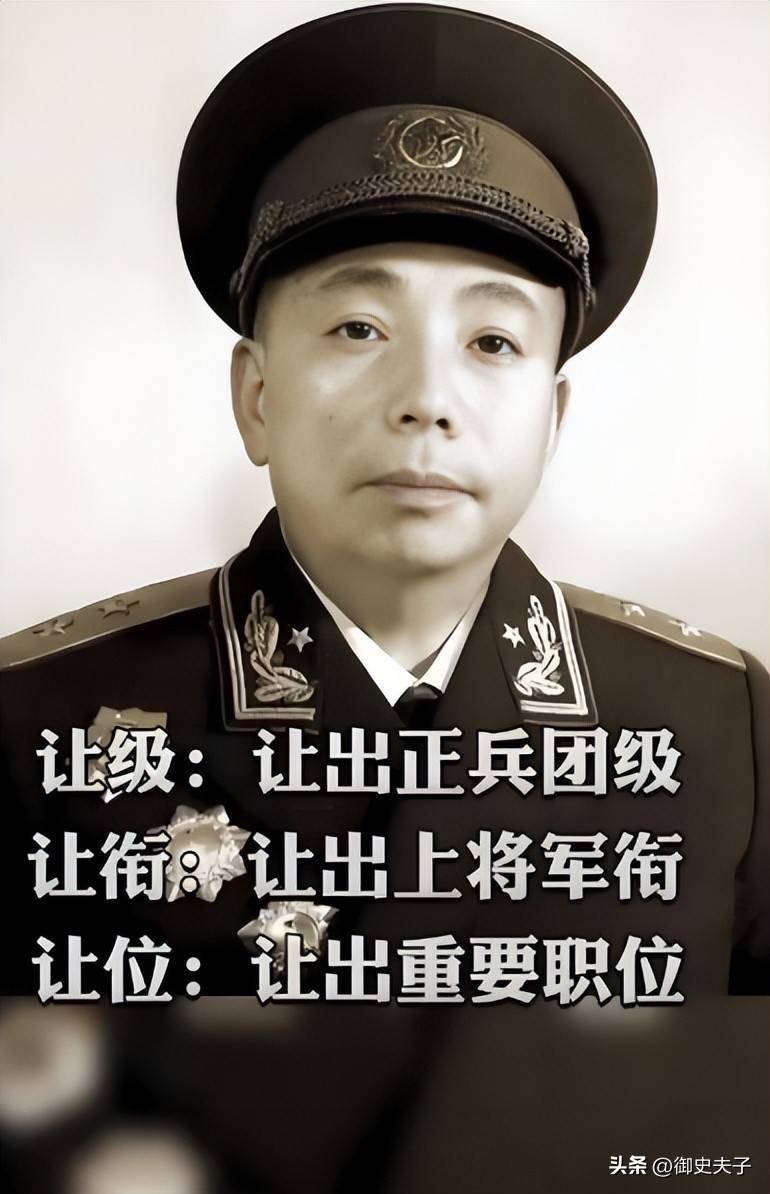

他曾为了军衔不停地给毛主席写信,谁劝都不听,最终上将降为中将

前言:1955年,开国授衔之际。

各大将帅都在满心期待肩上能有几颗星时,然而,其中有一位将军,却为此而夜不能寐。

他是提前知道自己即将授予上将军衔,几次要求降衔,中央军委都不同意,眼看授衔仪式一天天临近,因此而发愁。

罗荣桓多次找他谈话,就连彭德怀也找过他3次,都给他坚定地回绝了,铁了心的要降衔。

于是,他为了军衔不停地给毛主席写信,甚至惊动了周总理,都不管用!

最后,他成了全军唯一的正兵团级干部,授予中将军衔的将军。

此人是谁?周总理来说情,他为何如此固执地拒绝了?追悼会上,邓公在他遗体面前,到底说了什么?

此人便是徐立清,1910年出生于安徽金寨县一户贫农家庭,19岁参加红军,在红三十二师监护连当战士,入伍后即投入第二次反“会剿”的战斗。

当时,由于敌我悬殊过大,红三十二师被迫向麻城边界转移,敌人攻入苏区后,烧杀抢掠,无恶不作。

大批共产党、农会骨干被残忍杀害,在这危急关头,红三十二师决定选派部分人员组成一个游击队返回金寨县,打击敌人的嚣张气焰。

重返被敌人占据的家乡,随时都有牺牲的危险,徐立清毫不畏惧,毅然决然报了名。

回到家乡后,徐立清利用熟悉地形优势,带着游击队运用声东击西的战术,打得敌人惶惶不安,短短10天左右,就消灭敌人100多名。

从那时起,年轻的徐立清开始崭露头角,尽显军事作战天赋。

1929年12月,红三十二师攻打商城,战斗仅用一个小时,便顺利拿下这座河南小县城。

进城后,师部决定发布几项注意主张,由于徐立清读过几年私塾,在当时很多人不识字的红军队伍里,算得上是个文化人。

于是,师领导便把这个整理抄写任务的事交给了他,时任师政治部主任的李梯云在经过徐立清时,看见他抄写工整清晰,非常满意。

在一次士兵大会上称徐立清是“红军小秀才”,为此,有个战士写了一段顺口溜:“小小徐立清,脑袋真聪明,文章写得好,处处做标兵。”

后来,徐立清还担任红军战士的“文化小教员”。1930年9月,他光荣地加入中国共产党。

1931年11月,红四方面军成立,徐立清担任红四军第十一师政治部组织科科长。

随后,他参与了著名的黄安、苏家埠等4次战役,在战役中,徐立清采取树立典型、火线入党等多种方式鼓舞士气,极大地发挥出他那优秀的政工才能。

1932年10月,红四方面军第四次反“围剿”失败,被迫向离开鄂豫皖根据地向西转移,国民党反动派派30万大军,围追堵截,红四方面军一路惨烈征战。

当到达鄂豫皖三省交界处,遭到敌人三面包围,红十一师与敌军激战,更是伤亡惨重,形势十分危急。

徐立清临危受命,组织带领由100多名党员干部组成的一支“共产党员先锋队”,为部队开路。

在徐立清的带领下,先锋队靠着敢打敢拼、不怕牺牲的精神,以牺牲30多人的代价,成功为部队杀出一条血路,突出重围。

在血与火的淬炼下,徐立清迅速成长起来,成为一名军事、政工相结合的全能军事人才。

红四方面军进入川北,建立川陕革命根据地,徐立清先后被任命为红十一师第三二团政治部主任、红四军政治部主任等职。

1935年,徐立清随军踏上了艰苦卓绝的长征。

1936年10月,红四、红一方面军在甘肃会宁会师,遵照中央军委指示,红四方面军总部所率的几个军,共2.18万人组成西路军,进入甘肃河西走廊,任务是打通“国际路线。”

徐立清跟随西路军,与国民党军马步芳部展开了激战,1937年3月,由于粮食、弹药紧缺,西路军征战惨烈,徐立清在行军路途中,部队被打散,他也被俘关进了敌人的监狱。

在狱中,徐立清与关押在一起的秦基伟、方强等20多名红军干部商量,成立了狱中党支部。

他们做好了牺牲的准备,就义时一定要昂首挺胸,高喊“共产党万岁”口号,死要死出个红军的姿态来。

万幸的是,他们被敌人押解过程途中,趁着雨夜成功逃脱,并顺利找到了红军大部队。

而这,也是徐立清革命生涯中最为危险的一次,屡次能逢凶化吉,简直就是个奇迹。

1937年,抗战全面爆发,徐立清担任八路军第一二九师政治部组织部部长。

1939年1日,日军调动3万大军向冀南地区进犯,企图消灭冀南八路军。面对敌人的“大扫荡”,徐立清被任命为冀南东进纵队政治委员。

他指挥部队袭击敌人侧面,并夜袭宁晋大杨庄的日军,还令部队设下“口袋阵”,痛歼日军,打得敌人狼狈不堪,此役杀敌千人,缴获大量的武器弹药。

29岁的徐立清,不仅干得了政工,还是一名骁勇善战的虎将,在军中也是少有的。

1940年,徐立清被选为中共七大代表,后进入中共中央党校学习。

1945年8月,胡宗南联合地方军阀不断向八路军挑衅,突然进占关中淳化爷台山八路军阵地,企图以此为跳板进攻延安。

时任新四旅政治委员的徐立清,接到主攻爷台山任务后,率军与敌人展开了争夺战。然而,敌人火力猛烈,居高临下,久攻不下。

徐立清当机立断,暂撤一个团,麻痹敌人以为我军怯战,向敌人最薄弱处发起猛烈攻击,很快攻占爷台山,歼敌1000人,瓦解了敌人的战略阴谋。

1947年3月,西北野战军成立,彭德怀任司令员,徐立清任政治部主任。胡宗南部大举进攻陕甘宁边区。

西野苦战7昼夜保卫延安,接连取得青化砭、蟠龙镇等战斗的胜利,徐立清出色的政工才能保障了战斗的胜利,就连彭德怀对他也是赞不绝口!

1949年,中央决定任命徐立清任政治委员,与王震一起,率第一兵团7万多人,进军新疆。

新疆能够和平解放,徐立清功不可没,他只身一人前往民族军大本营,与他们谈话,以真心换真心,民族军顺利地被改编为解放军第五军。

当时,新疆人民十分爱戴他,人们都尊称他一声:“新疆老妈妈”。

1952年,全军干部定级,徐立清主持这项工作。

评级工作复杂而敏感,涉及到每个军队干部的切身利益,为此,很多人找过他,希望高定级。

为了把这项工作健康地推进下去,徐立清决定率先做个榜样,他将自己的名字“正兵团”的位置圈出来,放在“副兵团”名单中。

要知道,早在建国前,徐立清担任大兵团政委,按规定正兵团级是无可厚非的,他这样自降级别,反而是违反了规定。

名单报上去后,彭德怀就来找徐立清谈话,不同意他这种损己做法,而徐立清却说出自己理由很简单,便于更好地开展工作。

当然,最后彭德怀还是没有同意,硬是给他改回“正兵团级”,而徐立清这一让级,才仅仅是开始。

1955年2月,中国人民解放军正式实行军衔制。

消息一出,引起全军上下广泛关注,有一些干部担心自己军衔评得太低,没有面子,便公开摆资格、列战功,觉得应该获得更高的荣誉;甚至还有人,在提出要求未能满足后,开始闹情绪,哭鼻子。

针对这些现象,毛主席都觉得好笑,风趣地批评道:“男儿有泪不轻谈,只因未到授衔时。”

种种这些,徐立清是看在眼里的,他开始反思自己在这次评衔中的姿态。按中央军委规定,他这种正兵团级现役高级干部,铁定评为上将军衔。

可他思来想去,觉得还是评为中将好。

原因有三:一,可以减少红四方面军在上将中所占的比例,不突破主席的设想;二,对自己有一个正确的估量,激励斗志,克服名利思想;三,便于做一些争军衔之人的工作,保证授衔工作的正常开展。

说干就干,徐立清先是去罗荣桓那里打报告,要求低授衔,并说明自己的原因。

罗荣桓听后,很是诧异,别人都巴不得调高自己的军衔,他倒好,反而要求低授衔。

为此,罗荣桓没当回事,也就没有采纳他的要求。

几天后,徐立清看到上将名单上仍旧有他,便毫不犹豫把自己名字划去,添加在中将名单里。

罗荣桓看过名单,也是急了,忙找他谈话,要他以中央军委的规定来定衔,同时又给加了回去,并迅速上报中央军委。

徐立清简直如坐针毡,心里越发的不安,一些老同志纷纷劝他别多想,就在徐立清处于矛盾中之时。

恰在这时,中央军委那边传来许光达要求降为上将军衔的消息,一下点亮了徐立清迷惘的心。

当天夜里,他翻来覆去睡不着,连夜给中央军委和罗荣桓写信,再次恳请批准低授衔。

第二天,罗荣桓看完信件,见徐立清始终坚持,便把信交给彭德怀定夺。

彭德怀看到昔日的老搭档,心里真是五味杂陈,上次评级徐立清就要求过一次,而这次关乎军衔,他依然在退却。

于是,彭德怀决定找徐立清好好谈谈,没想到是,徐立清态度坚决,就是不肯松口。连续三次谈话,都是无功而返,但彭德怀始终没有答应他的请求。

随着授衔的日期一天天临近,徐立清更加寝食难安,他是豁出去了,给毛主席也写去好几封信,一再表明自己的决心。

这事最后惊动了周总理,亲自来说服徐立清,没想的是,几番话下来,总理反而被他给做通了工作,同意了他。

事后,周总理感慨地说:“主席说许光达是一面明镜,你徐立清也是一面明镜,是难得一位好同志。”

大家本以为,“让衔”就此告一段落,然而事情还没结束。

授衔仪式结束后,45岁的徐立清病倒了,因太过操劳工作,心脏病复发,有好几次晕倒在工作岗位上。

住院期间,徐立清深感耽误工作而内疚不已,于是,他先后几次向前来医院看望他的罗荣桓等领导进言,希望组织派一位年轻同志接替他的工作,当时,组织没有答应。

到了1956年1月,总干部召开全军任免会议,徐立清很是不安,躺在病床上给中央军委写信,再次要求“让位”。

直到罗荣桓正式传达,中央军委不接受他的请求,徐立清这才作罢。“三让”佳话,一时间在全军流传开来,成为大家竞相学习的榜样。

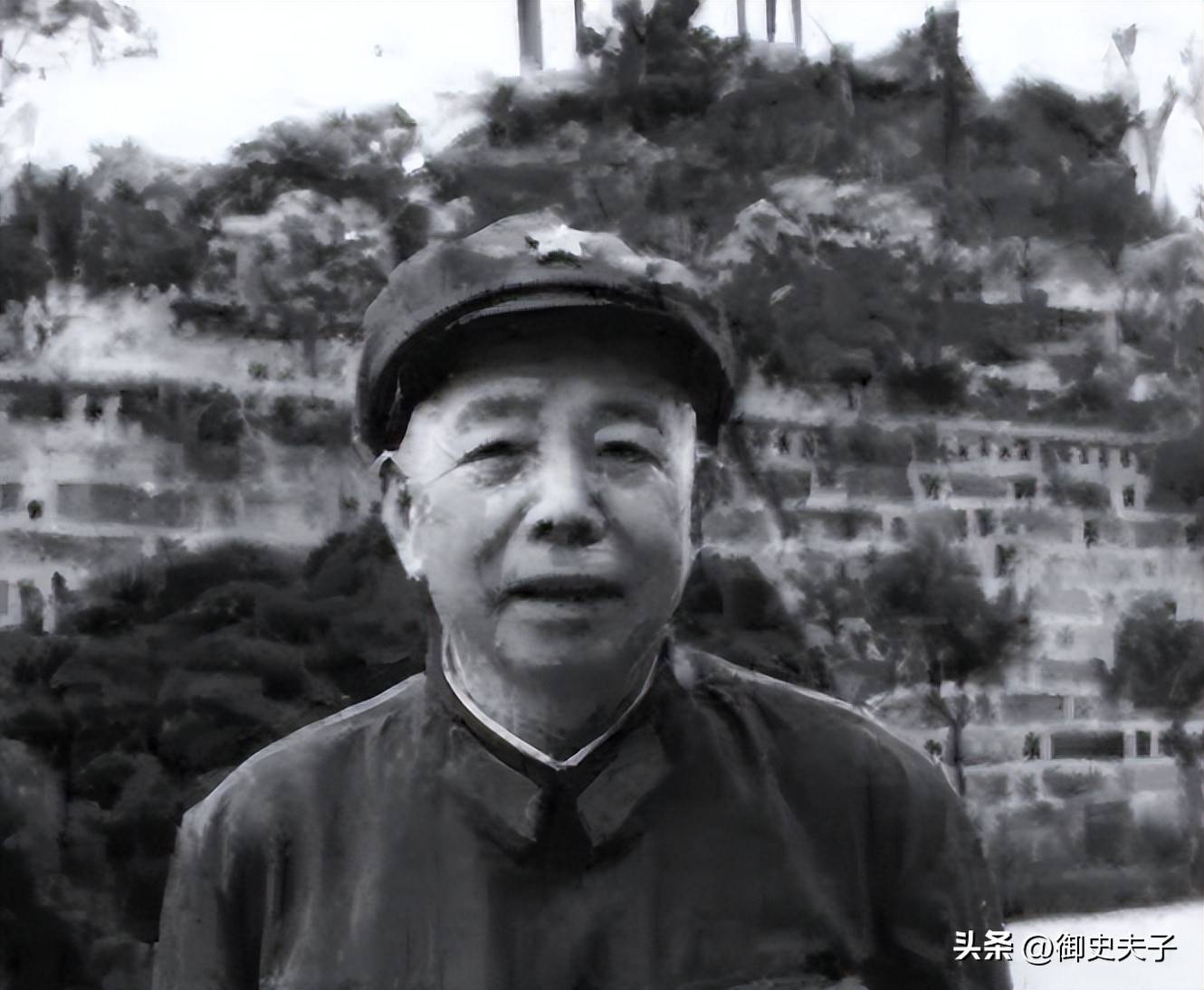

结语:1983年1月6日,徐立清因病在北京逝世,享年73岁。

追悼会上,邓公最先来到灵柩前,在徐立清的遗体面前,深深地三鞠躬。同时,对徐立清夫人党玉清说:“立清是我的老部下、老战友,他是一个好同志。”

正如张爱萍将军在悼诗中所写的:“源本立清去自清,路遥风霜不计程。”

“三让”佳话已经过去70多年,然而,当年毛主席对徐立清盛赞的一句话,始终在世人耳边回响:“不简单哪,金钱、地位和荣誉最可以看出一个人思想和品格,古来如此!”

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 李湘激动连发两文,王诗龄拍时尚大片,蓬松卷发又瘦又漂亮 04/15/25

- 杨钰莹不愧是真正的妩媚女王,白色长裙搭配条纹西服魅力无限! 04/15/25

- 萧敬腾携妻上海吃铁板烧,林有慧素颜暗沉微醺,穿衣虽尴尬但身材好 04/15/25

- 67岁潘长江深圳体验地摊火锅,遭民众堵在角落,表情惊恐失控 04/15/25

- 冯小刚直言不讳:她装得太过,红不了也拿不了奖! 04/15/25

- 体操女神胡美:和朱芳雨离婚12年,任教中山大学,大儿子身高1米9 04/15/25

- 肉香四溢的家常肉末花卷,这样做太绝了! 04/15/25

- 独臂将军贺炳炎、彭绍辉与贺龙合影,三个人四条手臂 04/15/25

- 1933年的辽宁省,被日本人占领,老百姓生活在水深火热之中 04/15/25

- 86平的北欧风小户型二居室,缩减客餐厅改出多功能室 04/15/25

- 160㎡轻奢美式,开放式厨房+中岛台设计,尽情享受烹饪时光 04/15/25

- 众望所归!红米8.8寸天玑9400+小平板提前发布:最强游戏小钢炮 04/15/25

- 仅1759!疯狂跳水的骁龙8 Gen3直屏游戏旗舰:这下真香了! 04/15/25

- 五指毛桃煲汤并不适合所有人群,需要注意这些禁忌和事项! 04/15/25

- 22点和23点睡觉,差距到底有多大? 04/15/25

- 外酥里嫩的土豆虾滑卷,一口就爱上! 04/15/25

- 哇塞!这道香到跺脚的凉拌煎茄子,谁吃谁迷糊! 04/15/25

- 哇塞!外酥里嫩的香煎鸡翅块,一口就爱惨啦! 04/15/25

- 岁月不败美人:47岁的倪虹洁、59岁的邓萃雯、62岁的叶童太惊艳了 04/15/25

- 外套+白T,今年春夏最时髦搭配! 04/15/25

>>>>查看更多楼主社区动态...