1971年原定抓93人却少抓一人,纪登奎暗示一开国中将:你是漏掉的

1969年,党的九大召开会议,这次会议改变了很多人的命运,制定了很多重要的方针。其中,有一位新人出现在了中央委员名单中,这个人的名字叫做纪登奎。

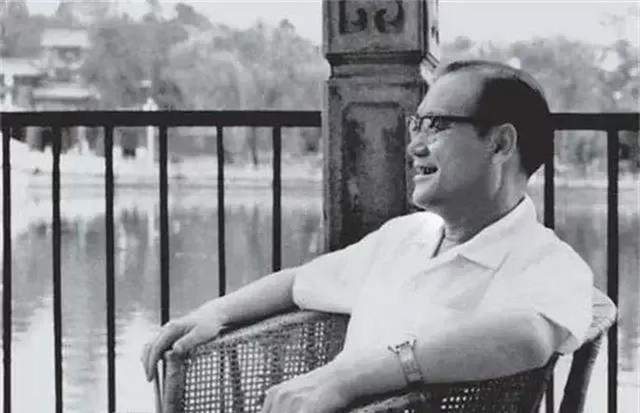

关于纪登奎的崛起,一方面是他的能力出众,另一方面则是他在河南当地委书记的时候,得到了毛主席的单独召见,因为其表现突出,所以被毛主席称之为“我的老朋友”。

自那以后,纪登奎的人生迎来了转折,再加上他在动荡时期时始终坚持了自己的立场,被众人称之为有良好党性的干部,因此在九大的时候脱颖而出,一举从地方进入中央的领导层。

不过,纪登奎进入领导层可不是简单的提拔过程,而是毛主席对他的重用。

熟悉历史的人都知道,当时有野心家搞了一系列阴谋,毛主席迫切需要提拔对党忠诚的干部,于是纪登奎登上历史舞台。

他被毛主席推荐进入军队,立场坚定,态度鲜明,得到党和人民的一致认可,就连叶剑英都称赞他“能干”。1971年9月13日,在如此危急的局面下, 纪登奎和周总理、吴德等人处理后续问题,最终使得事件平稳过渡。

总而言之,纪登奎的人生很传奇,他的一切似乎就为在关键时刻发挥重要作用一般。不过,在处理九一三事件问题时,他也遇到了一件“有趣”的事情。

根据资料记载,按照后续抓捕记录,抓了92人,但其实本来应该抓93人,有一人被漏网。那么问题来了,到底是何方神圣能够从纪登奎等人的手中“漏网”呢?

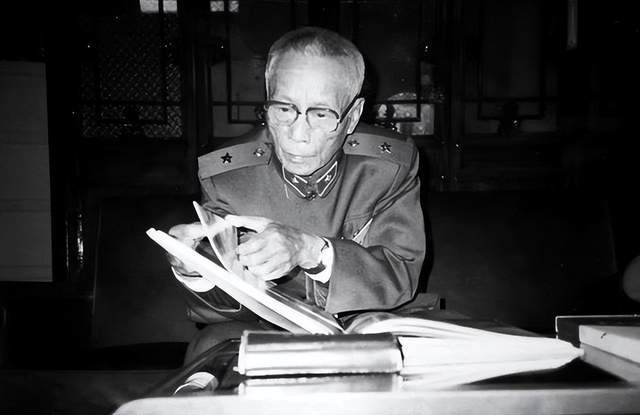

答案出人意料,这个漏网之鱼名字叫做苏静,是开国中将。

同样出身于第四野战军,似乎也可能与事件有着千丝万缕的关系。但就是这么一个人,却在当年的案件中片叶不沾身,而且还得到毛主席等一众国家领导人的称赞。

那么这又是怎么回事呢?相比较于纪登奎,苏静或许在年轻人中比较出名。

原因很简单,因为在解放战争中,苏静作为辽沈战役中的亮眼存在,曾一度吸引了很多人的目光,以至于大家都给了他一个外号“大佬”。

为何如此呢?原来,苏静是我党的“无名名将”,对此大家肯定疑惑,既然是名将,又怎会无名。原因很简单,因为苏静本来就不是打仗的,但他却偏偏创造了连很多上将都无法比拟的战绩。

我们将时间拨回到辽西战役时,当时辽沈战役已经进入到中期,国民党已经无力回天,唯一的希望就是保住廖耀湘的九兵团。

根据记载,廖耀湘的九兵团是当时国民党在东北的最能打的机动部队,要保住这支部队,南下必定能够在未来的平津战役和淮海战役中发挥大作用。

不过,我方早就已经盯住廖耀湘兵团,所以做好各项准备,想要围住这条大肥鱼。

然而,虽然准备工作已经算到细致入微,无奈辽西过于广阔,而且廖耀湘的部队飘忽不定,有多种出逃的可能,再加上东北野战军的战士只能靠双腿追杀敌军,很难真正对其合围。

就在这种巨大的不确定下,廖耀湘又做出决定:不惜一切代价,带着部队逃往营口,出海跑路。当时东北野战军都没有发现这一情况,各纵队还未来得及进入指定战场。

总之,廖耀湘极有可能会逃跑。而就在这时候,一支部队突然成为了决定战场走向的关键,这支部队是独立第2师。

这里得提一句,独立第2师,一般都是新兵和地方武装的编制,一般只有等他们训练成型以后,再编入正规野战军。当时的独立第2师,只训练了不过一年多的时间,而且武器装备也极差,绝对称不上是正规部队。

刚开始的时候,这支部队被安排到营口,准备盯住廖耀湘。但后来认为廖耀湘不会前往营口,又让独立第2师回头,让他们在廖耀湘兵团的侧面进行骚扰。

而就在这关键时刻,东野作战处处长苏静带着重炮连与独立第二师会合,他刚好通过战斗发现一个重磅消息:廖耀湘将要逃往营口。

在此时,廖耀湘的第九兵团有十万精锐,而独立第2师不过7000人,若要和国民党精锐硬碰,可能不用半天时间就全部灰飞烟灭了。

但这位“大佬”苏静却没有丝毫退却,而是整顿了这支7000人的部队,利用重炮连的炮火掩护,向10万人发起了冲锋。

苏静此举并非是鲁莽行为,而是算准了廖耀湘的心态,各部队想要逃跑,而一旦遇到一支部队主动向他们进攻,必然以为这是主力,一定会打乱他们的逃跑秩序。

果然,苏静率领第2师迎面撞上了第四十九军,结果居然被独立二师的7000人轻松打败了105师和195师。眼看49军崩溃,后面跟着的新三军和新六军立刻掉头逃跑,整整10万大军就这么崩溃了。

因为苏静的缘故,廖耀湘的逃亡计划彻底告吹,再后来就是东北野战军对他的合围,以及辽西战斗的结束。仅凭这一战,苏静就足以媲美当时的开国上将们,而他本人也被称之为名将。

很明显,能够创造这等奇迹的人物,肯定不是简单人。事实上也的确如此。

苏静在我党的历史上有很多的记录,例如他是长征中走路最多的人,作为红一军团的开路先锋,苏静以侦察参谋的身份为整个军团探路,往往是队伍休息了,他还没有休息,队伍还未启程,他就已经走向了前方。

聂荣臻对他给予极高的评价:红军过草地,苏静在前方开路是有功的。

还有1945年后争夺东北的战斗,当时东北地区环境很复杂,我军一度被打的找不着北。但苏静到来后,作为情报处处长的他充分发挥了红军时期的侦查特长,居然构建了一张非常有效的情报网,此后极大的改变了东北民主联军的作战方式。

1946年2月,东北民主联军取得了我军,出关以来的第1场加大胜利,我方当时高兴的不行,对身边人说:一个苏静等于10万兵。

由此可见,无论是谁,都对苏静高看一眼。

而且值得注意的是,作为第四野战军出身的将领,老领导也不止一次曾经告诉苏静,老战友了,要他经常去自己家里聊天。当时也有很多人建议,作为老部下,苏静应该多去走动走动。

但苏静就是一个刚正不阿的人,打仗的时候绝对配合上级,但要扯到其他,他不想参与,认为领导工作忙,不应该老是去打扰。

也正因为他这种超强的能力和性格,他一直很稳健、踏实,没有受到冲击。当他完成审查重新走上工作岗位后,中央专案组副组长纪登奎特意告诉他:中央原定抓93人,实际上92人。

这相当于暗示他,自己是漏网那个。而在1971年风波过后,他也成为了那个“漏网之鱼”,并且成为了韩先楚、周总理双方都抢着要的顶尖人才。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 再买房子,厨房绝不装吊柜!抄邻居家的做法,美观收纳两不误! 02/03/25

- 格雷系穿搭才是法式静奢的顶流!“老钱”融合“现代极简”典范,无性 02/03/25

- “秋分种,立冬盖,来年清明吃菠菜”,菠菜现在种最好,留意一点 02/03/25

- 这两种蔬菜,好吃好看有食欲,种了还能有收入 02/03/25

- 老妈真是“生活鬼才”,换个思路,这些家居物品秒变收纳神器 02/03/25

- “阳台5不放,立马变福宅”,无论阳台有多大,这些东西快拿走 02/03/25

- 两人筑梦小窝,满心欢喜却悄悄珍藏! 02/03/25

- 极限收纳的超薄鞋柜,当初的我:都瞧不上,现在的我:真香 02/03/25

- 1955年因功获提拔,皮定均和韩先楚这两位将领,他们经历了什么 02/03/25

- 他本是政委,金门战役被俘后成国军上校,30年后却被下令处决 02/03/25

- 年轻漂亮的女战士行刑前要求与日军合影,这张照片成了日军噩梦! 02/03/25

- 对越反击战:我国有6位女兵被俘虏,后来回国后她们过得怎么样? 02/03/25

- 李世民52岁早逝,死因史书都不好意思记录,有点丢人羞于出口 02/03/25

- 毛主席去世前,在病床上伸出三根手指,贴身秘书顿时心领神会 02/03/25

- 小白也能轻松拿捏!这10种植物超好看,不用打理呵护,赶紧收藏 02/02/25

- 一女子晒4㎡厨房,U型空间收纳力强,巴掌大的地方生生被扩容! 02/02/25

- 高层封窗,越来越多人不选平开窗!不是省钱,都是经验教训! 02/02/25

- 被年轻人的收纳技巧震撼了!不用花钱,家瞬间变整齐,绝了! 02/02/25

- 老婆坚持“阳台封一半,留一半”,完工后绝美,让邻居羡慕晕了! 02/02/25

- 【瑞蛇】是谁把这些树砍成这样?🔥 02/02/25

>>>>查看更多楼主社区动态...