山西博物院最不能错过的二十件宝贝,你错过了吗?

山西不止“地上”

山西这片土地,埋藏着中华文明最珍贵的记忆。三千年前,晋国从这里崛起;两千年前,丝路驼铃在这里回响;一千年前,戏曲艺术在这里萌芽。今天,当我们走进山西博物院,二十件跨越五千年的文物,正以无声的语言讲述着这片土地的传奇。

这些器物,有青铜铸造的礼器重器,有毛笔写下的盟誓文书,有巧夺天工的机械装置,也有色彩斑斓的壁画砖雕。商周贵族用狰狞的兽面纹宣示权力,北魏工匠用榫卯结构复刻宫殿,汉代匠人在灯盏里藏进环保巧思,北齐画师用笔墨定格鞍马飞驰的瞬间。每一件都是时代的切片,藏着我们祖先的智慧密码。

(山西博物院)

你可以在这里找到最早的“中国龙”——4300年前的彩绘龙盘,鳞甲宛然的躯体盘踞陶罐,那是华夏民族最初的精神图腾;也能遇见最萌的“青铜神兽”:圆滚滚的鸮卣被网友戏称为商代版“愤怒的小鸟”,立人擎盘的牺尊藏着战国黑科技。当西周晋侯夫人佩戴着204枚玉饰组成的组佩缓缓而行,玉鸣叮当间尽是礼制文明的庄重;而金代戏俑生动的表情,让我们听见了八百年前舞台上的锣鼓声。

(彩绘龙盘)

这些文物最动人的地方,在于它们串联起了文明交融的脉络。波斯风格的联珠纹刻在北魏石椁上,草原民族的鎏金酒樽摆进汉代宫殿,祆教神祇出现在隋代墓葬中——山西从来不是封闭的,从青铜时代的方国互动,到丝绸之路上的驼队往来,多元文化在这里碰撞出璀璨的火花。

当我们凝视晋侯鸟尊凤鸟回眸的瞬间,触摸侯马盟书上的斑驳朱砂,恍若开启了一场跨越时空的对话。这些器物不仅是博物馆的展品,更是解读中华文明基因的密码本。接下来,让我们从二十件文物中精选最具代表性的故事,带你看见器物背后的历史温度。

(晋侯鸟尊)

晋侯鸟尊(西周)

推荐理由:山西博物院院徽原型,西周青铜礼器中的巅峰之作。凤鸟回眸造型与象鼻支撑巧妙结合,铭文“晋侯作向太室宝尊彝”证实其为晋国宗庙祭祀重器,是研究晋国早期历史的关键实物。

(龙形觥)

龙形觥(商代)

推荐理由:商代青铜酒器孤品,造型如龙舟,饰有罕见鼍纹(鳄鱼纹)。其南方文化元素融合与独特设计,反映商代方国与中原文明的互动。

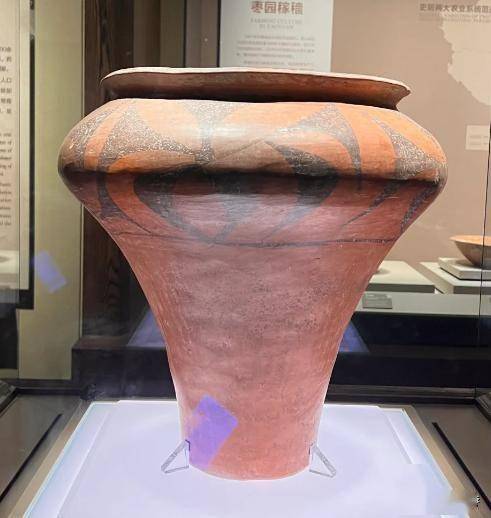

(庙底沟彩陶罐)

庙底沟彩陶罐(新石器时代)

推荐理由:仰韶文化庙底沟类型代表作,高45厘米的巨型彩陶罐,黑彩花卉纹饰象征原始宇宙观,是中华早期彩陶艺术的瑰宝。

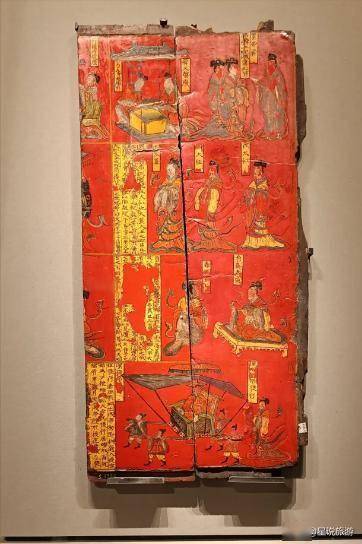

(司马金龙墓木板漆画)

司马金龙墓木板漆画(北魏)

推荐理由:填补北魏绘画实物空白,漆画人物线条流畅,题榜书法展现隶楷演变,内容反映南北朝贵族生活与儒家教化。

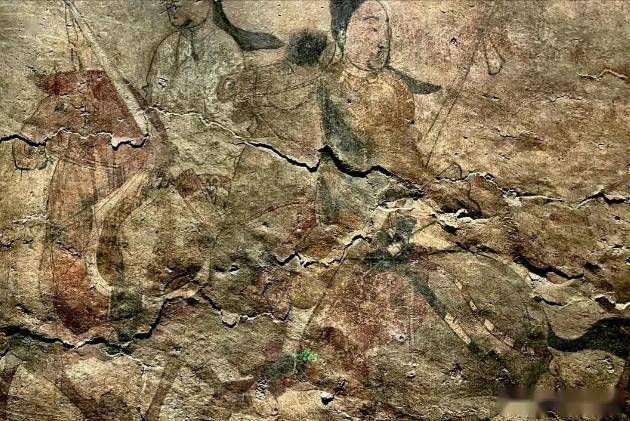

(娄睿墓《鞍马游骑图》壁画)

娄睿墓《鞍马游骑图》壁画(北齐)

推荐理由:北朝绘画巅峰之作,细节生动(如马尾动态与人物服饰),现藏于北齐壁画博物馆的复制品与原作共同展现北朝艺术高度。

(兽形觥)

兽形觥(商代)

推荐理由:商代青铜酒器,三层纹饰繁复,兽面狰狞神秘,体现商代青铜器“狞厉之美”的典型风格。

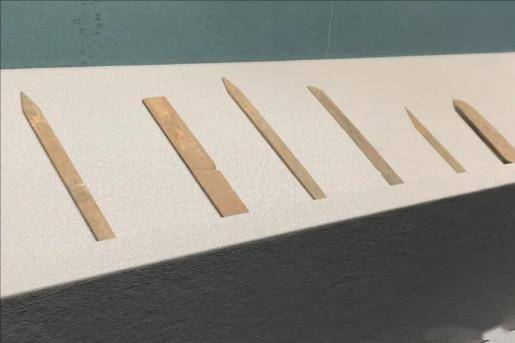

(侯马盟书)

侯马盟书(春秋晚期)

推荐理由:中国最早毛笔字实物之一,记载晋国卿大夫盟誓内容,是研究春秋政治制度与社会形态的珍贵文献。

(虞弘墓石椁)

虞弘墓石椁(隋代)

推荐理由:中西文化交融的典范,石椁浮雕展现波斯祆教元素与丝路风情,反映隋代山西作为国际文化交流枢纽的地位。

(胡傅温酒樽)

胡傅温酒樽(汉代)

推荐理由:通体鎏金彩绘,纹饰融合草原与中原风格,器型庞大(高34.7厘米),是汉晋时期民族融合的实物见证。

(彩绘雁鱼铜灯)

彩绘雁鱼铜灯(汉代)

推荐理由:环保设计典范,雁颈为烟道,灯罩可调节光线,兼具实用性与艺术性,体现汉代工匠智慧。

(刖人守囿铜挽车)

刖人守囿铜挽车(西周)

推荐理由:微型青铜车马,15处可转动部件展现西周机械工艺,动物造型象征贵族苑囿生活,兼具趣味与历史价值。

(玉组佩)

西周晋侯夫人玉组佩(西周)

推荐理由:迄今发现最长的西周玉组佩(由204件玉饰组成),象征贵族身份与礼制,展现周代玉器工艺巅峰。

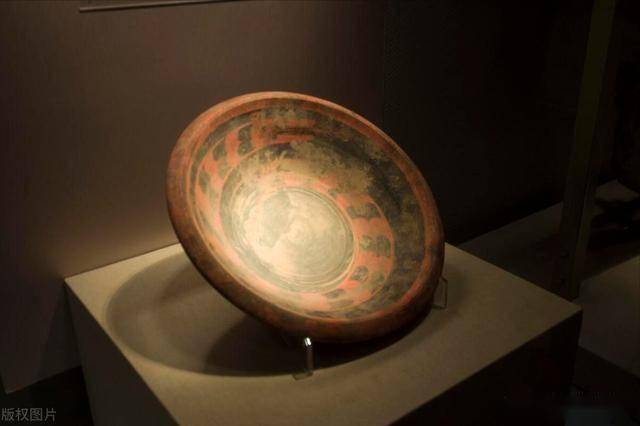

(彩绘龙盘)

彩绘龙盘(新石器时代·陶寺文化)

推荐理由:出土于襄汾陶寺遗址,距今约4300年,龙身盘曲,鳞甲分明,是最早的龙形象实物之一,被誉为“中华第一龙”,象征华夏文明的精神图腾。

(晋侯苏编钟)

晋侯苏编钟(西周)

推荐理由:西周青铜编钟,刻有355字铭文,记录周厉王东征史实,铭文为凿刻而非铸造,是研究西周军事与文字演变的珍贵文献,与上海博物馆藏编钟原为一组。

(鸮卣)

鸮卣(商代)

推荐理由:商代青铜酒器,造型为相背而立的猫头鹰,圆眼短喙,憨态可掬,被网友称为“愤怒的小鸟”原型,体现商代青铜器的拟物化艺术风格。

(铜牺立人擎盘)

铜牺立人擎盘(战国)

推荐理由:战国青铜器瑰宝,牺兽背立女子手托镂空转盘,三层纹饰繁复,兼具力学平衡与观赏性,象征战国贵族宴饮的奢华场景。

(董明墓戏俑)

董明墓戏俑(金代)

推荐理由:金代砖雕戏俑群,5名角色分饰生旦净末丑,表情生动,衣纹细腻,佐证山西作为“中国戏曲发源地”的历史地位,展现金代戏曲表演实景,与洪洞广胜寺元代戏曲壁画共同揭示山西戏曲的传承脉络。

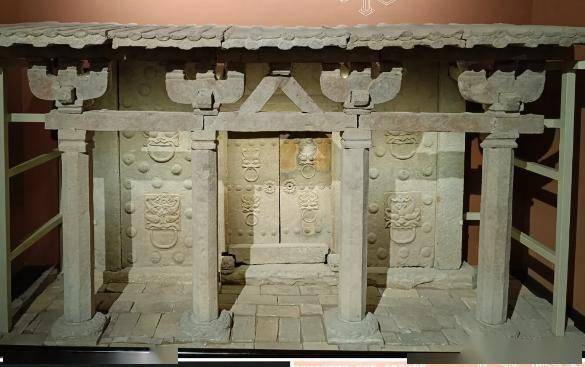

(北魏宋绍祖墓石椁)

北魏宋绍祖墓石椁(北魏)

推荐理由:国内罕见的北魏仿木构石椁,浮雕胡人乐舞与汉式建筑构件交融。石椁以榫卯结构复原庑殿顶房屋,前设廊柱与斗拱,侧面刻波斯风格联珠纹,反映北魏平城时代(今大同)胡汉文化碰撞与丝绸之路艺术影响,是研究北朝建筑形制与丧葬礼仪的珍贵实证。

(南涅水石刻造像塔)

南涅水石刻造像塔(北魏至宋)

推荐理由:民间佛教造像的集大成者,塔身佛龛雕刻题材丰富,反映北魏至宋佛教艺术的演变与民间信仰。

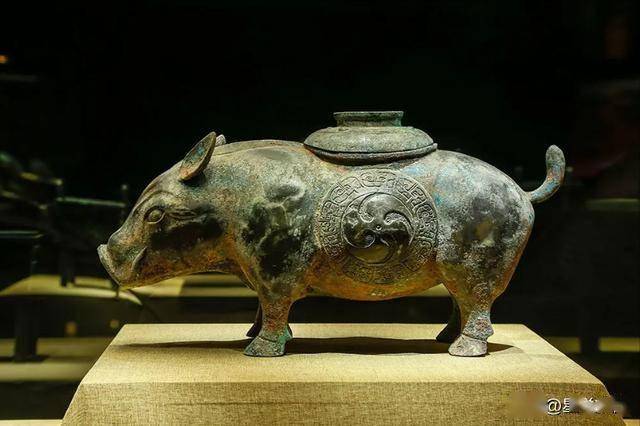

(晋侯猪尊)

晋侯猪尊(西周)

推荐理由:西周早期青铜酒器中的独特造型,2000年出土于曲沃北赵村晋侯墓地。猪尊通体浑圆,猪鼻微翘,背部开口附盖,腹部饰火纹与变形兽纹,兼具写实与艺术夸张风格。作为商周时期仅存的三件猪形青铜器之一,其造型罕见,生动反映了西周贵族祭祀与宴饮文化,是研究晋国早期礼制与青铜工艺的重要实物。

结语

站在这些文物前,时光的界限变得模糊。商周青铜器的狞厉纹饰里藏着先民对天地的敬畏,汉代鎏金酒樽上跳动的草原纹路诉说着民族交融的故事,北魏石椁的波斯联珠纹勾勒出驼队穿越沙漠的轨迹——山西大地上,五千年的文明从未停止对话。

这些器物告诉我们:真正的历史从来不只存在于竹简典籍中。西周晋侯夫人玉组佩的204枚玉片,串起的是礼制社会森严的等级;金代戏俑扬起的衣袖间,定格着市井巷陌的烟火气;而北齐壁画里马蹄扬起的尘土,至今仍在诉说马上民族的豪迈。当侯马盟书的朱砂字迹与隋代石椁的祆教浮雕相遇,我们突然读懂:中华文明从来不是单一脉络的独奏,而是万千溪流汇聚的合鸣。

(山西博物院)

最令人震撼的,是古人在器物中注入的智慧。4300年前的陶寺先民用红彩勾勒出最早的“中国龙”,西周工匠在巴掌大的铜车上安装15处活动部件,汉代匠人用大雁脖颈设计出世界最早的环保灯——这些突破时代局限的创造力,让今天的我们依然能触摸到文明的温度。正如北魏石椁用112块榫卯严丝合缝拼出殿堂,历史也在无数这样的细节中搭建起文明的大厦。

当凝视晋侯鸟尊回眸的凤鸟时,或许该思考:我们该如何对待这些穿越千年的信使?青铜器上斑驳的铜绿,是时间颁发的勋章;壁画表面剥落的色彩,如同历史有意留下的谜题。在太原北齐壁画博物馆,真迹与复制品并置的展陈方式给出启示:文物保护不是将历史封存在玻璃柜里,而是让器物承载的文明基因继续生长。

离开博物馆时,请记住这些数字:204枚玉组佩碰撞的清脆,355字编钟铭文记载的征伐,15处青铜机关转动的声响——它们共同构成中华文明的密码本。下次当你刷到“愤怒的小鸟”版鸮卣文创,或者听见戏曲舞台上的梆子声,也许会想起:这既是五千年前的余韵,也是文明向未来伸出的枝桠。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 香港🇭🇰之旅(二) 04/02/25

- 自制一罐救命拌饭酱,白饭素面都发光 04/02/25

- 泡面换个吃法,身价暴涨十倍! 04/02/25

- 春游汶川|清明小长假,快@露营搭子,赏花踏青攻略Get~ 04/02/25

- 东栏一株雪 千里共梨香 | 以花为媒!眉山&金川,真香! 04/02/25

- 清明假期来不来巴山大峡谷?回答我! 04/02/25

- 今天,峨眉山春雪与清明攻略一起出现! 04/02/25

- 妈妈做的秘制西红柿炒蛋:酸甜开胃,好吃到停不下来! 04/02/25

- 春夏配色,这4组举最好看! 04/02/25

- 中国最有钱的5位运动员排行榜,姚明勉强排第3,第1名非他莫属 04/02/25

- 适合春夏天的“蓝”太好看了!清透明媚又自由,结合这个款美呆了 04/02/25

- 迪丽热巴久违晒出最新性感美照,年纪与阅历增长,愈发的成熟性感 04/02/25

- 刘亦菲久违晒出最新美照,古典美与传统美相结合,妩媚又迷人 04/02/25

- 37岁张馨予国外街头放飞自我!穿露背短裙秀美背、长腿,根本看不过来 04/02/25

- 破格公主,这次好像真的破出了圈 04/02/25

- 收藏这个做法,立省N顿早餐钱!早起赖床全靠它! 04/02/25

- 除了集体打卡的名人和惊人的成交价,2025香港巴塞尔还有哪些看头? 04/02/25

- 月度最美写真-3月刊:倪妮刘诗诗化身“花神”,刘嘉玲迪丽热巴秀出曼妙身姿 04/01/25

- 29张“大家不会在历史书上看到”的老照片,看到第26张我都惊 04/01/25

- 凯丰遵义会议上挖苦毛主席,80年代他儿子参观遵义旧址时也遭挖苦 04/01/25

>>>>查看更多楼主社区动态...