刘伯承元帅:我军有两人最会打仗,一个是徐总指挥,一个是粟司令

1948年12月17日,淮海战役已经进行了一个多月,战役也胜利步入第三阶段,整个战役的走向和结局至此已经非常明朗了。

这天,刘、邓、陈三位首长乘坐汽车来到了华野指挥部的驻地蔡洼村,同粟裕、谭震林进行了会面。这也是淮海战役以来,总前委的第一次集体碰面。

在常见的影视剧作品中,这5位前委是在白天见面的,并留下了那张著名的集体合影。但事实上,刘、邓、陈三位首长是在晚上来到蔡洼村的。

据时任华野副参谋长的张震回忆,会议期间,5位首长

“重点研究了明年夏季渡江作战方案和对部队的整编的问题。休息时,还一起照了相。这张宝贵的五人合影,使人们今天得以重睹淮海战役总前委的战斗风采。”

12月19日,刘伯承、陈毅两位司令员就带着大家讨论的结果,坐车去西柏坡向毛主席汇报工作去了。也就是说,那张著名的照片拍摄于12月18日白天。

因为工作调动的缘故,粟裕和陈毅已经有大半年的时间没有见面了。至于刘伯承司令员,粟裕上一次见到他,还是红军时期在中央苏区的时候。

那是1931年11月,粟裕离开红一方面军红四军参谋长的岗位,进入中央红军学校学习,担任学员队队长,而当时刘伯承司令员刚刚上海来到瑞金,担任红军学校校长兼政委。

据《粟裕传》记载,粟裕见到刘伯承司令员后,上前紧紧地握住了他的手,说:

“刘校长,我们有17年没有见面了。”

刘伯承司令员哈哈大笑道:

“啊,对,那时候你才20多岁,现在都胡子八碴了,哈哈哈……”

(粟裕比刘伯承小15岁)

当然,他们的缘分还可以追溯到更早的南昌起义,当时刘伯承是起义军前敌委员会参谋团的参谋长,而粟裕则是负责保卫

前敌委员会的警卫队班长。

17年前红军学校一别,刘伯承和粟裕经历了完全不同的轨迹,刘伯承参加了长征,粟裕则留在南方;刘伯承成为了八路军129师师长,粟裕则成了新四军1师师长;后来,两人一个成为了中野的军事主官,一个成了华野的军事主官。

虽然不在同一个系统和区域工作,但两人都干出了傲人的成绩,刘伯承凭借一系列战役证明了他“军神”的威名,而粟裕也不甘落后,奋起直追,凭借一系列的战役成为了能够和刘伯承并驾齐驱的解放军名将。

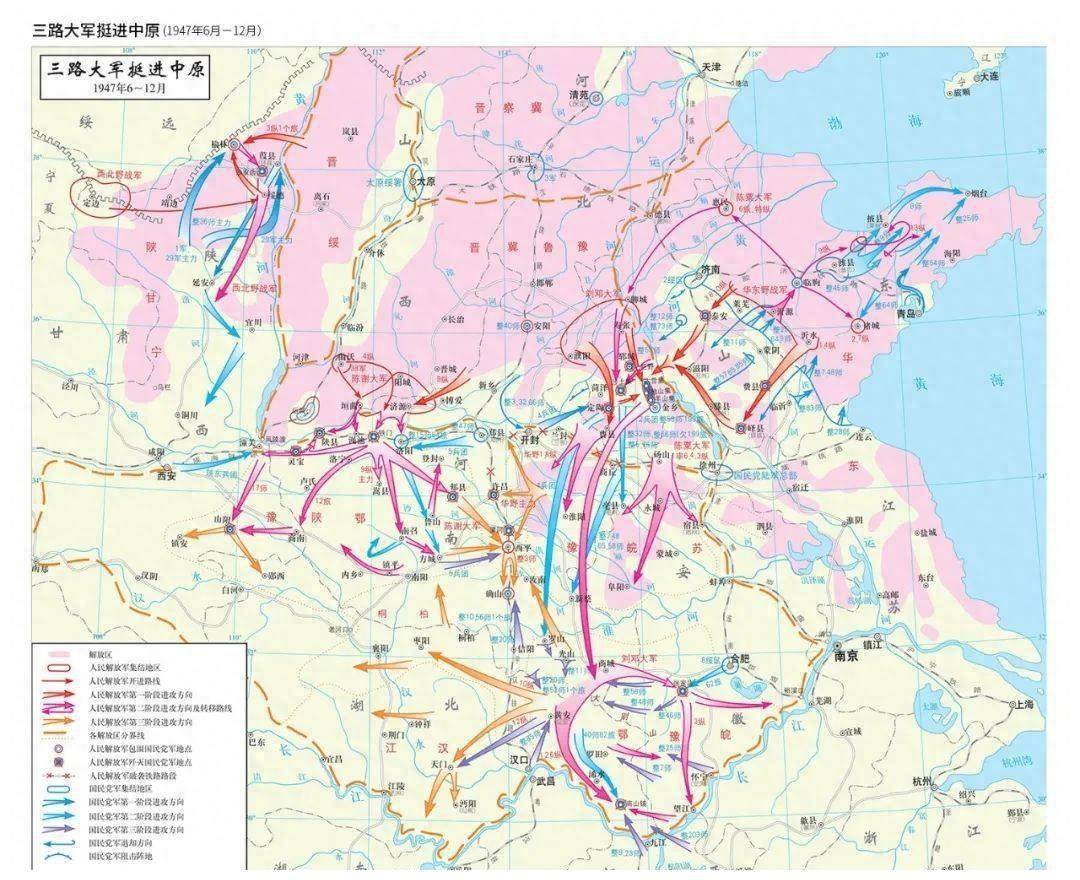

刘伯承和粟裕虽然未能在一起工作,但他们的默契配合却由来已久。1947年7月,中野进入大别山后,承受着巨大的压力,华野于是“七月分兵”,让5个纵队挺进外线展开作战,为中野舒缓压力。两军从此互为侧翼。

1948年初,三路大军各一部在平安路西平、确山地区会合,此后他们的合作更是紧密。粟裕进行豫东战役期间,刘伯承指挥中野为他阻击胡琏的增援,确保粟裕能完成歼敌目标;淮海战役期间,粟裕展开第一阶段围歼黄百韬的作战,中野又为其阻击黄维兵团;第二阶段,粟裕又命令陈士榘率领

华野3纵、7纵、11纵、13纵、鲁中南纵队、特种兵纵队一部协助中野围攻

黄维

兵团,而且特地致电陈士榘,消灭黄维后,华野部队不参加战场打扫,把所有缴获都留给中野。

再后来,刘伯承和粟裕又共同指挥了渡江战役,分别率领二野和三野渡过长江,给了蒋介石最后的沉痛一击。

可以说,刘伯承和粟裕的合作是非常成功的,也是非常默契的,他们共同将关内的解放战争推向了最后的胜利。

在这期间,刘伯承和粟裕多次英雄所见略同,比如1948年粟裕向中央“斗胆直陈”,提出“三个纵队暂不渡江,留在中原打大仗”,电报发出前,粟裕就特地征询了刘伯承的意见。

刘伯承非常欣赏粟裕直陈己见的用和独到的战略眼光,并对粟裕的建议表示了充分了认可,他说:“如果过江与自身准备尚不充分,则以迟出几个月为好”,“如果粟部迟出,加入中原作战,争取在半后方作战情况下多歼灭些敌人,而后再出,亦属稳妥,亦可打开中原战局。”

之后粟裕果然通过豫东战役和淮海战役证明了自己的想法,并在刘伯承的支持和协助下,完成了自己预期的战略目标。

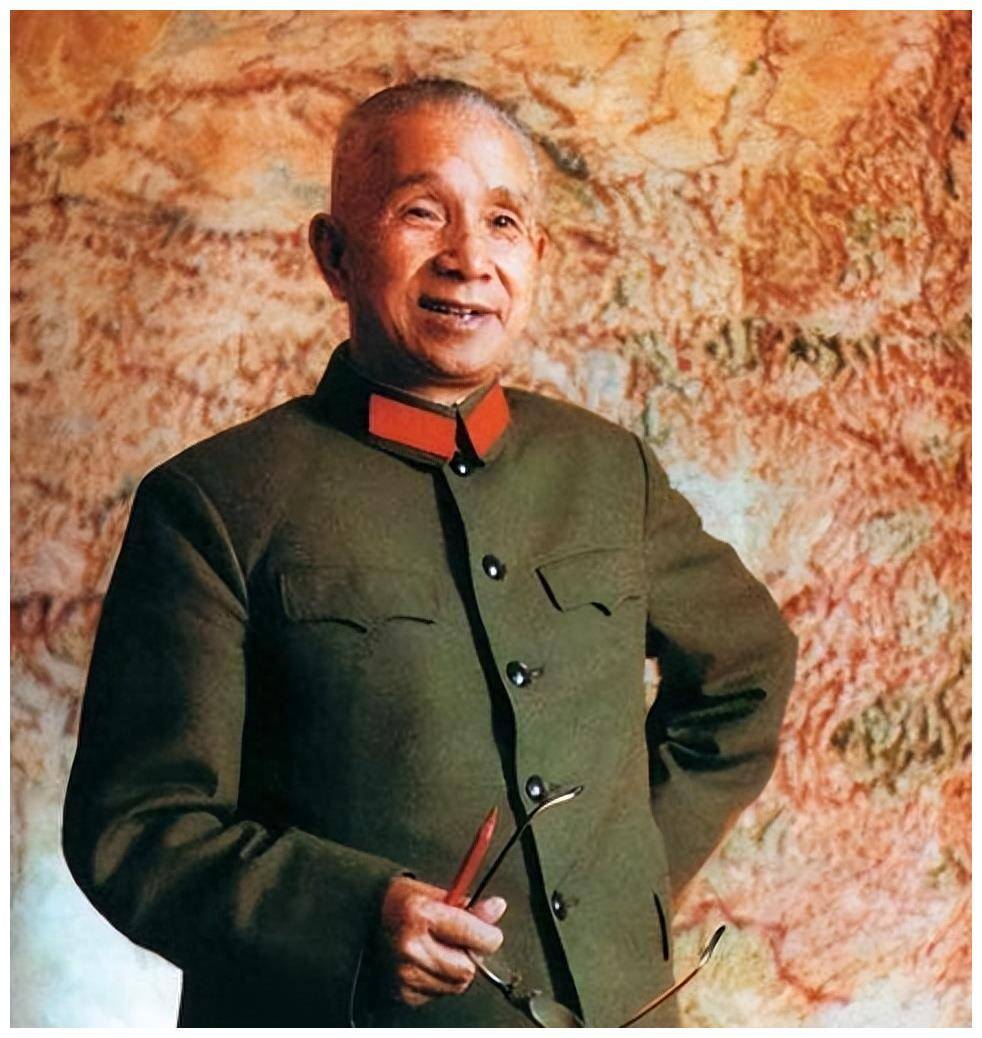

正是因为和粟裕有过这段时间的深度合作,刘伯承对粟裕的军事才华有着非常明确的认识,而且,他身为德高望重的前辈,也从来不会吝啬对粟裕这位后起之秀的溢美之词。

1949年9月,新中国成立前夕,刘伯承在接受《人民日报》记者采访时,高度赞扬粟裕:

“粟裕同志智勇深沉、百战百胜、有名将之风,是我军优秀的高级将领,是中国的战略家。”

这是在公开场合里的公开赞扬。私下里,据刘伯承的儿子刘太行接受记者采访时回忆,刘伯承生前曾说过:

我军有两个人最会打仗,一个是徐总指挥,一个是粟司令。

刘伯承还曾说:

“(淮海战役)我们中野武器差,兵力少,打黄维是瘦狗拉硬屎,多亏了粟裕派来的部队及时支持。”

刘伯承的评价,不仅正面体现了他对粟裕的欣赏和肯定,也从侧面印证了他的虚怀若谷,高风亮节,毕竟不是每个人都有胸怀去夸赞自己的“同行”,尤其是这个“同行”还是自己的后辈。

刘伯承和粟裕惺惺相惜,不仅因为他们在军事上有着共同的正确看法,还因为他们的性格非常相似。刘帅是我军著名的儒帅,粟裕也是一个相当内秀和沉默寡言的人。

身为将军,刘伯承善战但不爱战,他晚年拒绝回忆淮海战役,说

“

千百万的年轻寡妇找我要丈夫,多少白发苍苍的老太太找我要孩子,我心里很不安

”。

而在粟裕的回忆录中,也没有回忆淮海战役,更不同意把战役的功劳的算在自己头上,

“淮海战役是在中央军委和总前委直接领导和指挥下取得胜利的。淮海战役这个大题目要请小平同志来讲。”

新中国成立后,刘伯承毅然离开了军队,去创办了南京军事学院。而粟裕在1951年从苏联养病回国后,中央想让粟裕进总参谋部当副参谋长,粟裕却提出:

“中央决定刘伯承司令去搞军事学院就很好,所以我一直想去搞步校。”

(《粟裕大将百年诞辰纪念文集》07版,160页)

他们再次想到了一起。

后来粟裕一有机会回到南京,一定要去军事学院看望刘伯承,刘伯承也会时不时邀请粟裕来学院给学生们作报告。两位开国元勋惺惺相惜,亦师亦友的关系,令人称羡。

1984年2月5日,粟裕大将与世长辞,两年之后,刘伯承元帅也告别了人世。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 月度最美写真-3月刊:倪妮刘诗诗化身“花神”,刘嘉玲迪丽热巴秀出曼妙身姿 04/01/25

- 29张“大家不会在历史书上看到”的老照片,看到第26张我都惊 04/01/25

- 凯丰遵义会议上挖苦毛主席,80年代他儿子参观遵义旧址时也遭挖苦 04/01/25

- 王稼祥和张闻天为何在经历遵义会议的高光后,迅速淡出了领导层? 04/01/25

- 高通官宣骁龙8系旗舰新U!小米新机确认首发:人人买得起! 04/01/25

- 仅976元!2025年首款高亮LCD屏新机:性能给力+6500毫安大电池 04/01/25

- 春天别错过V领毛衣!精致随性又有女人味,单穿出门魅力爆表 04/01/25

- 老夫老妻专属!4月最适合小住三五天的6个古镇,再忙也值得一去! 04/01/25

- 小户型要安装暖气片,应该把它放在哪个位置上呢? 04/01/25

- 颜值餐厅餐边柜设计介绍,你get到了哪种? 04/01/25

- 刚回来,好你个湄洲岛真是美到我了!附攻略! 04/01/25

- 泉州这处被严重低估的免费小众景点,自在安逸却鲜为人知 04/01/25

- 5分钟搞定的鸡蛋卷,巨好吃! 04/01/25

- 同样是牛排,沙朗、西冷和菲力有什么区别?看完涨知识了 04/01/25

- 2024年十大惨不忍睹大雷剧!杨幂鞠婧祎王鹤棣都遭殃 04/01/25

- 42岁马丽瘦身成功后似换个人!穿一身白仙气十足,美到差点认不出 04/01/25

- 孟子义双麻花美上热搜!迪士尼在逃公主惊艳上海 04/01/25

- 人气女星虞书欣往导演头上泼水惹争议,导演回应 04/01/25

- 日本女星桥本环奈肤白貌美!被赞千年一遇的美少女 04/01/25

- 脾胃不好,少吃这3类水果 04/01/25

>>>>查看更多楼主社区动态...