35-50岁人群猝死率越来越高,发生时每延迟1分钟,生存率下降10%

我国每年约55万人死于心源性猝死,相当于每分钟就有1人倒下。而更令人痛心的是,80%的猝死发生在医院外,黄金抢救时间(4分钟内)往往被忽视。

国家心血管病中心数据显示,我国心脏骤停抢救成功率不足1%,而每延迟1分钟施救,生存率就下降7%-10%。这场与死神赛跑的生命竞赛,正将越来越多"亚健康"人群推向悬崖边缘。

什么是心源性猝死?心源性猝死(SCD)指由于心脏原因导致的、急性症状开始后1小时内发生的自然死亡。其核心机制是心脏电活动异常(如室颤、室速),导致心脏无法泵血,最终引发脑缺氧和全身器官衰竭。

关键区别:

1. 与心梗的区别:心梗是冠状动脉阻塞导致心肌缺血坏死,可能引发猝死,但并非所有心梗都会猝死。

2. 与脑卒中区别:猝死以心脏骤停为直接原因,而脑卒中(中风)是脑血管病变导致的神经功能缺损。

我国猝死的“残酷现状”1. 高发人群:中青年占比逐年上升,35-50岁人群猝死率10年增长3倍。

2. 死亡率:抢救成功率不足1%,院外猝死患者中,仅1%能在黄金4分钟内获得有效救治。

3. 诱因多样:过度劳累、情绪激动、暴饮暴食、寒冷刺激等均可成为“最后一根稻草”。

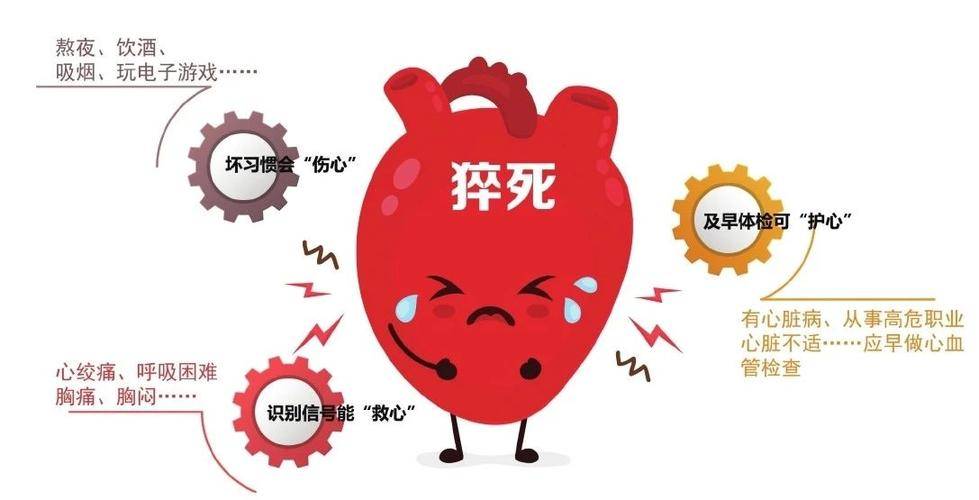

猝死前的“蛛丝马迹”许多猝死者在发病前数日或数周会出现预警信号,但常被忽视:

典型征兆:

1. 胸痛/胸闷:持续性压迫感,可能放射至左肩、下颌。

2. 心悸/心跳过快:突发心跳加速(如静息心率>100次/分)。

3. 头晕/眼前发黑:脑供血不足导致短暂意识模糊。

4. 极度疲劳:无诱因的持续乏力,甚至“像被抽干力气”。

隐蔽信号:

睡眠中突然惊醒(可能因心律失常)。

体力活动耐量突然下降(如爬楼梯时胸闷加重)。

猝死发生的“致命瞬间”

从症状出现到心脏骤停可能仅数分钟,典型过程:

1. 心电活动紊乱:室颤、室速导致心脏无法泵血。

2. 意识丧失:大脑缺氧30秒后昏迷,60秒后瞳孔散大。

3. 呼吸停止:10秒内自主呼吸消失,皮肤发绀。

高危人群:你是否在“死亡名单”上?疾病因素:

l 心血管疾病:冠心病、心肌病(肥厚型、扩张型)、心衰、严重心律失常。

l 先天性异常:长QT综合征、Brugada综合征(遗传性心律失常)。

生活方式:

1. 过度劳累:长期熬夜、高强度运动、连续加班。

2. 情绪波动:暴怒、焦虑、压力过大。

3. 不良习惯:吸烟、酗酒、高脂高盐饮食、缺乏运动。

其他风险:

l 电解质紊乱:低钾、低镁(如腹泻、利尿剂滥用)。

l 药物副作用:某些抗生素、抗抑郁药可能诱发心律失常。

高危人群清单

1. 家族史:一级亲属有猝死史或遗传性心律失常。

2. 冠心病患者:尤其是心梗后、支架术后未规范用药者。

3. 运动员:高强度训练可能诱发隐匿性心肌病。

4. 中青年职场人:长期高压、久坐、三高人群。

黄金四分钟的生死竞速当猝死发生时,每延迟1分钟抢救,生存率下降10%。这场与死神的较量,需要全民掌握急救技能。

CPR三步救命法

1. 启动反应系统:立即拨打120,获取AED设备

2. 胸外按压:双掌叠放于胸骨下段,以100-120次/分钟节奏按压

3. 人工通气:30次按压后给予2次人工呼吸,协调比例为30:2

AED使用指南

1. 打开电源后按语音提示操作

2. 贴片位置:右胸上部与左腋中线平脐处

3. 分析心律时确保无人接触患者

4. 放电后继续CPR直至专业救援到达

急救误区警示

1. 盲目等待医生到达

2. 为寻找脉搏延误按压

3. 对心跳骤停者进行针灸

4. 过度通气导致胃胀气

如何守护心脏,做好预防?

预防心源性猝死,需要从生活方式、健康管理、心理调节等多维度构建防御体系。

三级预防策略一级预防:控制高血压、糖尿病等危险因素二级预防:对冠心病、心律失常患者规范治疗三级预防:植入ICD(心脏复律除颤器)预防猝死心脏健康八大守则

1. 运动处方:中等强度有氧运动每周≥150分钟

2. 睡眠管理:保证22:00-23:00入睡,睡眠时长7-9小时

3. 压力调节:每日进行10分钟正念冥想

4. 饮食革命:地中海饮食降低30%心血管风险

5. 戒烟限酒:戒烟1年冠脉风险降低50%

6. 定期筛查:40岁后每2年进行心脏超声、运动平板试验

7. 家族监测:有猝死家族史者建议基因检测

8. 心理干预:及时治疗焦虑症、抑郁症

生命的脆弱与强大

心源性猝死并非“无解之谜”,而是可以通过科学预防和及时干预降低风险。

高危人群:请定期体检,遵医嘱用药,避免熬夜和情绪激动。普通人:学习CPR和AED使用,关键时刻可能挽救他人生命。记住:心脏的每一次跳动都值得被珍惜,而你的每一个预防行动,都可能成为他人生命的转折点。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 含剧毒,无解药,这种东西不能吃,加热120℃也没用,有人已中招 03/30/25

- 把春天吃进胃里 有哪些春季时令“花”菜? 03/30/25

- 桥本甲状腺炎患者必看:六大饮食雷区,你踩了吗? 03/30/25

- 男子查出肺结节,1年后确诊肺癌,医生:无知惹的祸 03/30/25

- 50岁以上男性小心前列腺结石,出现5类症状,及时就医 03/30/25

- 腔隙性脑梗塞患者超过60%发病前毫无察觉,4类高危人群,做好预防 03/30/25

- 9大体质,9种人生~ 中医教你如何自测! 03/30/25

- 手心冒出小水泡 瘙痒难耐 可能是汗疱疹在作祟,4类因素易患病 03/30/25

- 宝宝是否聪明、健康,居然在这个黄金时间就决定了!新手爸妈要注意这3点> 03/30/25

- 伴侣的健康互相影响 03/30/25

- 家庭常备药品“大点兵” 03/30/25

- 气血康口服液的7种联合用药 03/30/25

- 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀,哪一种最好?应该如何选择? 03/29/25

- 很多人说吃他汀需要补充辅酶Q10,减少副作用,是真的吗? 03/29/25

- 你喝的水可能有“微塑料”!一个简单步骤就能去除 03/29/25

- 湿疹反复?其实是有病根在作怪,快来找出它! 03/29/25

- 肾好不好,看大便?医生提醒:肾不好的人,大便有这4个异常 03/29/25

- 莴笋是脾胃的“隐形刺客”?建议:若想要肠胃健康,可试试吃这些 03/29/25

- 哪种血型最容易患癌?25年随访发现最安全的血型居然是... 03/29/25

- 学龄儿童,剧烈咳嗽,没有明显发热,警惕这种不典型肺炎 03/29/25

>>>>查看更多楼主社区动态...