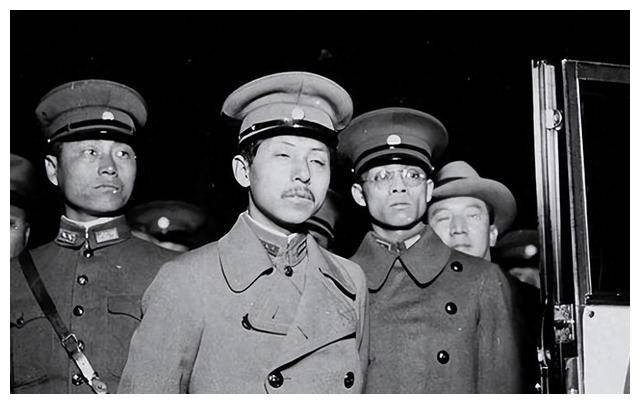

张学良的三位副官,都成开国将军,一位少将,一位中将,一位上将

在中国近代史上,张学良是一个充满传奇色彩的人物。作为东北军的最高统帅,他身边聚集了许多才华横溢的年轻军官。然而,谁能想到,在他众多的副官中,竟有三位日后成为了新中国的开国将军?这三位将军的人生轨迹,犹如一部跌宕起伏的历史剧本,从东北军到抗日战场,再到解放战争,最终在新中国的舞台上大放异彩。他们中有一位成为少将,一位晋升中将,还有一位更是荣升上将。他们是如何走过这段跨越半个世纪的历程?又是什么样的经历和选择,让他们从张学良的副官蜕变为开国将军?这三位将军的故事,不仅是个人传奇,更是一段波澜壮阔的中国近代史缩影。

在20世纪初的中国东北,三位未来的将军以不同的方式开启了他们的人生旅程。解方出生于1908年的吉林省辽源市东丰县,家境殷实。万毅则来自辽宁省大连,出生于一个普通家庭。吕正操同样是辽宁人,1904年生于海城县的一个贫苦农家。尽管出身迥异,命运却将他们引向了同一个方向——东北军。

解方自幼聪颖过人,在奉天第三高等中学就读时,他与张学良的弟弟张学铭成为同窗好友。这段友谊为他日后进入张学良的视野埋下了伏笔。毕业后,解方凭借优异的成绩,获得了张学良的赏识,被推荐与张学铭一同赴日本留学。在异国他乡,解方不仅刻苦学习,更时刻不忘祖国。1928年,他以优异的成绩考入日本士官学校,却因"济南惨案"的发生,毅然中断学业以示抗议。这一举动充分展现了他的爱国情怀,也深深打动了张学良。

万毅的求学之路则相对坎坷。他只在私塾读过几年书,后来辗转做过学徒、店员。1925年,机缘巧合下,他参加了东北军军官教导队的考试,以优异的成绩考入第四期步兵科。在这里,他初次引起了时任队长张学良的注意。毕业后,万毅被调至副官处,开始了他的军旅生涯。张学良见他勤奋好学,又保举他进入东北陆军讲武堂深造。在毕业考试中,万毅力压群雄,一举夺魁,这不仅为他赢得了张学良的赞赏,更为他日后的仕途铺平了道路。

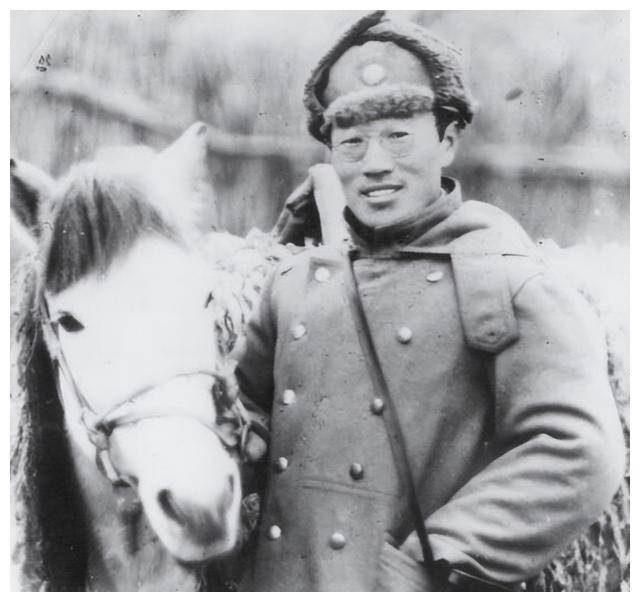

吕正操的成长环境最为艰苦。出身贫寒的他,从小就饱受封建地主阶级的欺压。更令他痛心的是,亲眼目睹了日军在家乡犯下的累累罪行。这些经历激发了他报效祖国的决心。1922年,18岁的吕正操毅然参军,被分配到张学良的卫队旅。他在训练中表现出色,很快就被张学良选送进东北讲武堂深造。毕业后,吕正操凭借自己的才能,被张学良调到身边担任少校副官。

三人虽然出身各异,但都在年轻时就展现出了非凡的才华和坚定的爱国情怀。他们的求学经历和军旅生涯初期,为日后成为张学良的得力助手奠定了基础。解方的留学经历让他掌握了先进的军事知识和外语能力;万毅在军校的出色表现证明了他的军事才能;吕正操的艰苦成长则锻造了他坚韧不拔的性格。

这三位年轻军官的才华和忠诚很快就得到了张学良的赏识。张学良作为东北军的最高统帅,急需一批有能力、有抱负的年轻军官来协助他管理和动员东北军。解方、万毅和吕正操正好符合他的期望。他们不仅有军事才能,更重要的是,他们都怀有强烈的爱国情怀和改革意识,这与张学良自身的理念不谋而合。

然而,命运的转折点即将来临。九一八事变的爆发,彻底改变了东北的局势,也为这三位年轻军官的人生轨迹带来了巨大的转折。面对日本的侵略,他们各自做出了不同的选择,这些选择最终引导他们走上了不同的道路,却又在历史的长河中汇聚成为新中国的开国将军。

随着解方、万毅和吕正操进入张学良的核心圈,他们在东北军中的角色也日益重要。作为张学良的副官,三人各司其职,为东北军的发展做出了重要贡献。

解方凭借其出色的外语能力和在日本学习的军事知识,成为张学良与外界沟通的重要桥梁。他不仅负责接待外国来访人员,还经常参与张学良与国际社会的交涉。在一次与日本军方的谈判中,解方巧妙运用其日语能力,成功化解了一场外交危机,赢得了张学良的高度赞赏。张学良曾评价道:"解方不仅是一名优秀的军事参谋,更是一位出色的外交家。"

万毅则凭借其出色的组织能力,被委以重任,负责东北军的后勤保障工作。他创新性地提出了"以战养战"的后勤供给模式,大大提高了东北军的作战效率。在一次大规模军事演习中,万毅仅用三天时间就完成了十万大军的调动和物资补给,这一壮举让张学良惊叹不已。张学良对其赞不绝口:"万毅就是我的左膀右臂,有他在,东北军就永远不愁吃穿。"

吕正操则凭借其在基层的丰富经验,成为张学良了解军情民意的重要渠道。他经常深入基层,与普通士兵同吃同住,收集第一手资料。在一次军队整顿中,吕正操发现了一些腐败现象,他不顾个人安危,直言不讳地向张学良报告。张学良对其勇于直言的态度十分欣赏,称赞道:"吕正操就是我的一面镜子,让我能时刻看清东北军的真实面貌。"

三人在各自的岗位上表现出色,但真正让他们在东北军中脱颖而出的,是在1931年的"九一八事变"中的表现。面对日军的突然袭击,张学良下令"不抵抗",这一决定在东北军内部引起了巨大争议。在这个关键时刻,解方、万毅和吕正操展现出了非凡的智慧和勇气。

解方利用其在日本的人脉,秘密联系了一些反战的日本知识分子,试图通过舆论压力影响日本政府的决策。虽然这一尝试最终未能改变局势,但他的行动体现了一个军人的责任感和智慧。

万毅则在"不抵抗"的命令下,秘密组织了东北军的有序撤退,成功保存了大量军事物资和人员。他的行动为日后东北军的重整提供了重要基础。

吕正操在撤退过程中,带领一支小分队留下来进行游击战,骚扰日军的后方,为主力部队争取了宝贵的撤退时间。他的这一行动,虽然违反了"不抵抗"的命令,但却赢得了士兵们的敬重。

"九一八事变"后,张学良带领东北军南下,开始了艰难的转型之路。在这个过程中,解方、万毅和吕正操继续发挥着重要作用。他们不仅协助张学良进行军队改革,还积极参与到抗日救国的各项活动中。

1936年,西安事变爆发,这是三人命运的又一个转折点。在这个关键时刻,三人的表现各不相同,也反映出他们各自的立场和选择。

解方在事变前就已秘密加入了共产党,他在事变中扮演了重要的联络角色,为促成国共合作做出了贡献。万毅则在事变中保持了相对中立的态度,但他组织的后勤保障工作,确保了事变期间西安城内的稳定。吕正操作为张学良的亲信,在事变中坚定地站在张学良一边,并在后续的谈判中发挥了重要作用。

西安事变后,东北军的命运发生了巨大变化。张学良被软禁,东北军被改编。面对这一局面,三人各自做出了不同的选择,这些选择也决定了他们未来的人生轨迹。

西安事变后,东北军的命运发生了巨大变化,解方、万毅和吕正操三人也面临着人生的重要抉择。抗日战争全面爆发,国家危难当头,这三位曾经的张学良副官各自选择了不同的道路,但他们的目标却是一致的——为国家的独立和民族的解放贡献自己的力量。

解方在西安事变前就已秘密加入了中国共产党。事变后,他公开表明了自己的政治立场,积极参与了国共合作的相关工作。1937年,他被派往延安,在中央军委担任参谋,负责与国民党军队的联络工作。在这个过程中,解方充分发挥了自己的外交才能和军事素养,为促进国共合作、共同抗日做出了重要贡献。

1938年,解方被派往山东,参与组织山东抗日游击队。在艰苦的环境中,他带领游击队员深入敌后,开展了一系列成功的游击战。在一次行动中,解方带领一支小分队,成功炸毁了日军的一个重要弹药库,极大地打击了敌人的嚣张气焰。这次行动不仅提高了游击队的声望,也极大地鼓舞了当地群众的抗日热情。

万毅在西安事变后,一度陷入迷茫。作为张学良的亲信,他对张学良的遭遇感到痛心,但同时也意识到抗日救国的重要性。经过一段时间的思考,万毅决定留在国民党军队中继续服役。他认为,无论在哪个阵营,只要能为抗日事业做出贡献,就是有意义的。

1938年,万毅被调任第五战区司令部参谋,参与了武汉会战的指挥工作。在这场关键战役中,万毅发挥了自己的后勤专长,成功组织了大规模的军需物资运送,保证了前线部队的补给。尽管最终武汉失守,但万毅的出色表现得到了上级的肯定。

1940年,万毅被派往云南,参与滇缅公路的修建工作。在这个过程中,他不仅要面对恶劣的自然环境,还要应对日军的不断骚扰。万毅带领工程队日夜奋战,克服了重重困难,最终完成了这条重要的国际运输线的建设。这条公路的建成,为中国获得国际援助开辟了一条重要通道,对抗战局势产生了重大影响。

吕正操在西安事变后,选择了一条与解方和万毅都不同的道路。他决定留在东北军中,继续为抗日事业奋斗。然而,东北军的处境日益艰难,很多部队被改编或解散。面对这种情况,吕正操并没有放弃,而是积极寻找新的机会。

1938年,吕正操联系上了在华北地区开展抗日活动的八路军。经过一番周折,他成功带领一批东北军官兵加入了八路军。在这个过程中,吕正操展现出了卓越的组织能力和坚定的抗日决心。

加入八路军后,吕正操被派往太行山区,参与了著名的"百团大战"。在这场规模空前的对日作战中,吕正操指挥的部队成功摧毁了多处日军据点,切断了敌人的交通线。他的英勇表现不仅赢得了战友的尊重,也引起了八路军高层的注意。

1940年,吕正操正式加入了中国共产党。从此,他更加坚定地投身于抗日斗争和革命事业中。在一次对日作战中,吕正操身先士卒,带领部队突破敌人的重重包围,成功解救了被困的群众。这次行动不仅打击了敌人的嚣张气焰,也极大地提高了八路军在当地的威望。

解方、万毅和吕正操三人在抗日战争中的不同选择和表现,反映了那个特殊时期中国知识分子和军人的多样化命运。他们虽然选择了不同的道路,但都在各自的岗位上为抗日事业做出了重要贡献。

随着抗日战争的深入,三人的思想也在不断发生变化。解方和吕正操在共产党的影响下,逐渐形成了坚定的革命信念。而万毅虽然仍在国民党军队服役,但也开始对国民党的一些做法产生质疑。这些思想上的变化,为他们在抗战胜利后的选择埋下了伏笔。

当抗日战争即将结束时,中国的政治格局已经发生了巨大变化。国共两党的矛盾日益激化,新的较量即将开始。在这个关键时刻,解方、万毅和吕正操又将何去何从?他们的选择不仅关系到个人命运,更将影响中国的未来走向。

抗日战争胜利后,中国政局再次发生剧烈变动。国共两党之间的矛盾日益激化,内战的阴云笼罩在中国大地上。在这个关键时刻,解方、万毅和吕正操三人面临着新的抉择。

解方作为中共党员,在抗战胜利后毫不犹豫地选择继续跟随中国共产党。1946年初,他被派往东北,参与接收和改造原东北军部队的工作。在这个过程中,解方发挥了自己在东北军时期积累的人脉和经验,成功说服了许多原东北军将领和士兵加入解放军队伍。

1946年夏,国民党军队对东北发动进攻,解放战争全面爆发。解方被任命为东北民主联军第四纵队参谋长,参与了四平保卫战的指挥工作。在这场激烈的战斗中,解方提出了"以运动战消耗敌人,以阵地战固守重点"的战术思想,有效地遏制了国民党军队的进攻。

1947年,解方参与策划了著名的"夏季攻势"。他提出了"化整为零,声东击西"的战术,成功突破了国民党军队的封锁线,为解放军在东北地区的战略反攻奠定了基础。在这次行动中,解方亲自带领一支小分队深入敌后,成功策反了一个国民党军团,这一行动极大地打击了敌人的士气。

万毅在抗战胜利后,面临着更为复杂的局面。作为国民党军队的高级将领,他对即将到来的内战感到深深的忧虑。1946年初,万毅被任命为国民党军第六军副军长,负责接收华北地区的日军投降。

在接收过程中,万毅目睹了国民党军队的腐败和无能,对国民党的统治能力产生了怀疑。他多次向上级反映军队中存在的问题,但都被置之不理。这进一步加深了万毅的失望情绪。

1947年,万毅所在的第六军被派往山东参与对解放军的"围剿"行动。在一次重要战役中,万毅违抗上级命令,拒绝进行一次他认为必败无疑的进攻。这一行为虽然避免了部队的无谓牺牲,但也让他受到了军方的严厉处分。

处分之后,万毅开始秘密联系共产党地下组织。经过一段时间的思想斗争,他最终决定带领部分部队起义。1948年春,万毅率领一个加强团的兵力,在山东临沂地区起义并加入解放军。这次行动不仅为解放军带来了大量武器装备,更重要的是打开了国民党军队防线的一个缺口,为解放军后续的进攻创造了有利条件。

吕正操在抗战胜利后,继续在八路军(后改编为解放军)服役。1946年,他被任命为华北军区第三纵队副司令员,参与了著名的"三下江南"战役。在这次行动中,吕正操提出了"化整为零,以小搏大"的战术思想,成功地牵制了国民党军队的主力,为解放军在华北地区的战略展开赢得了宝贵时间。

1947年,吕正操参与指挥了著名的孟良崮战役。在这场战役中,他根据地形特点,提出了"四面设伏,分割包围"的作战方案,最终成功歼灭了国民党军队的一个主力师。这次胜利不仅打出了解放军的威名,也极大地提升了部队的士气。

1948年,解放战争进入最后的决战阶段。吕正操被任命为华东野战军第十纵队司令员,参与了淮海战役的指挥。在这场改变中国命运的大决战中,吕正操率部多次突破敌人防线,为整个战役的胜利做出了重要贡献。

在战争的最后阶段,解方、万毅和吕正操三人再次聚首。他们虽然经历了不同的道路,但最终都选择了站在历史前进的一边。1949年春,他们一同参加了在北平举行的中国人民政治协商会议,共同见证了新中国的诞生。

解放战争的胜利,不仅改变了中国的命运,也彻底改变了解方、万毅和吕正操三人的人生轨迹。他们从张学良的副官,经历了东北军、抗日战争和解放战争的洗礼,最终成为新中国的建设者。然而,新的挑战和机遇也随之而来。在新中国成立后,他们又将如何继续自己的人生征途呢?

新中国成立后,解方、万毅和吕正操三人迎来了人生的新阶段。他们从战争年代的军事指挥官转变为和平时期的国家建设者,各自在不同的岗位上为新中国的发展贡献着自己的力量。

1954年,解方被派往日内瓦,参加关于印度支那问题的国际会议。在这次会议上,解方展现出了高超的外交技巧。他巧妙地利用各方矛盾,成功推动了越南、老挝和柬埔寨三国的和平进程。这次外交成功不仅提高了中国在国际舞台上的地位,也为解方赢得了"外交老手"的美誉。

1956年,解方被任命为驻苏联大使。在此期间,中苏关系开始出现裂痕。解方凭借其敏锐的政治洞察力,及时向中央报告了苏联内部的变化。他的报告为中国制定对苏政策提供了重要参考。1960年,中苏关系公开破裂,解方在这个关键时刻发挥了重要作用,有效地维护了中国的国家利益。

万毅在新中国成立后,被任命为工业部副部长,负责重工业的建设工作。1953年,第一个五年计划开始实施,万毅被派往东北,负责组织建设鞍山钢铁厂。在建设过程中,万毅充分发挥了他在军队中积累的组织管理经验,克服了技术、资金和人才等多方面的困难,最终使鞍钢成为了新中国工业建设的典范。

1958年,大跃进运动开始后,万毅对"大炼钢铁"运动持谨慎态度。他多次向上级反映运动中存在的问题,建议按照客观规律发展工业。虽然他的建议在当时并未得到采纳,但这种实事求是的态度为他赢得了同事们的尊重。

1960年代初,面对国民经济的困难局面,万毅提出了"调整、巩固、充实、提高"的方针,为工业部门的恢复和发展做出了重要贡献。他组织制定了一系列技术改造计划,提高了工业生产效率,为后续的经济发展奠定了基础。

吕正操在新中国成立后,继续在军队服役。1950年,他被任命为空军副司令员,负责组建中国人民解放军空军。在组建过程中,吕正操面临着技术人才缺乏、装备落后等多重困难。他积极争取苏联的援助,同时大力培养本土人才,为中国空军的快速发展奠定了基础。

1955年,吕正操被授予空军上将军衔。同年,他带领中国空军代表团访问苏联,学习先进的航空技术。在访问期间,吕正操提出了引进先进战机的建议,为中国空军实力的提升做出了重要贡献。

1958年,台海危机爆发。吕正操指挥空军参与了金门炮战,有效地打击了国民党军队的嚣张气焰。这次行动不仅展示了中国空军的实力,也提高了吕正操在军中的威望。

1960年代初,中苏关系恶化,苏联停止了对中国的军事援助。面对这一困难局面,吕正操提出了"自力更生,发展国防工业"的主张。在他的推动下,中国开始自主研发战机,为后来中国航空工业的发展奠定了基础。

然而,1966年文化大革命爆发后,解方、万毅和吕正操三人的命运再次发生转折。他们都先后被打成"走资派",遭受了不同程度的批斗和迫害。直到1970年代末,他们才得以重新恢复工作。

1978年,随着改革开放政策的实施,三人再次迎来了新的机遇。已经年过古稀的他们虽然不再担任重要职务,但仍以顾问的身份为国家建设贡献着自己的智慧和经验。解方为中国的外交政策制定提供建议,万毅为工业改革出谋划策,吕正操则为空军现代化建设提供指导。

1980年代,三位老人相继退休。他们的一生跨越了中国近现代史上最为动荡和激烈变革的时期,从张学良的副官到新中国的建设者,他们的人生轨迹折射出了一个时代的变迁。尽管经历了许多波折,但他们始终保持着对国家和民族的忠诚,为中国的发展做出了自己的贡献。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 湖南一太太因在“客厅养300多盆绿植”走红,像住森林里,好治愈 03/30/25

- 厨房最大的坑,被很多人忽略掉,用过来才知道(不是橱柜) 03/30/25

- 装修第二套房,客厅坚决不吊顶,建议学学广东人的做法! 03/30/25

- 这6个装修细节,我家装修怎么没想到?好看实用还能减轻家务活! 03/30/25

- 风油精别再拿来止痒了,这8大妙用,一年省下不少钱,太好用了! 03/30/25

- 别再用这种“瓶子”装东西了,危害极大!很多人家里都有 03/30/25

- 邻里盛开的花树🌸💮🏵️ 03/29/25

- 花盆越大越好?为什么地栽的植物长得好? 03/29/25

- 早春美食|酸辣土豆丸子,一口咬下,满满的酸辣滋味在口中绽放,好吃 03/29/25

- 北京一帅哥晒出120m²的家,仅凭客厅就让无数人效仿,太高级了! 03/29/25

- 一个普通家庭的新房设计,因“百万豪宅感”火了,网友:品位太高 03/29/25

- 春天火了“帆布鞋”,这样穿减龄时髦,也太好看了 03/29/25

- 一位太太的家火了,光一个客厅就让人羡慕,太会设计了 03/29/25

- 三色糯米小汤圆🌞🎋 03/29/25

- 看了美国小姐姐独居的家,简单漂亮,生活那叫一个清醒独立又快乐 03/29/25

- 水果也塌了,央视曝光7大“水果骗局”,越看越害怕,别再踩坑了 03/29/25

- 小夫妻努力的第一套别墅,宁静优雅的新婚宅 03/29/25

- 这些东西别看“保质期”,没过保质期也可能“坏了”,你家有吗? 03/29/25

- 8万打造87㎡日式奶油风三室,甜而不腻的温馨小窝 03/29/25

- 卫衣、风衣彻底不时兴了,今年满街都是这3套“春装”,洋气时髦 03/29/25

>>>>查看更多楼主社区动态...