史海拾遗:外国观察者笔下的明朝军队兴衰 (一)

2024-01-11 14:28史海拾遗:外国观察者笔下的明朝军队兴衰

明朝之所以经常显得突出,主要在于其统治的时间维度,横跨于中世纪到近代早期之间。不少观察者曾亲临实地,对这个神秘的东方帝国做近距离观察,并根据自身认知给出相应评价。因而在较为关键的军事领域,意见几乎呈出两极分化状态。

本文就是通过四本现存最完整的游记或见闻录,做一个相对清晰的完整梳理。

沙哈鲁遣使中国记(15世纪前期)

沙哈鲁的使团 来自中亚强国帖木儿王朝 1419年,帖木儿帝国的统治者沙哈鲁,派遣几百人的庞大使团访问明朝。其中就包括专职日程记录者--火者-盖耶速丁。他的笔记后来被历史学家哈菲兹整理编纂,成为留存至今的《沙哈鲁遣使中国记》。里面保留有不少从甘肃到汗八里王城的内容。

首先是在河西走廊的甘州,这批中亚访客首次遇到总督王大人和明朝部队。但最大收获无疑是明军的扎营方式:

他曾率领一支五千到六千人的骑兵队伍出来迎接他们。使臣都跨上马,进向王大人的营地。军士按方形扎营,犹如用罗盘和尺子来规划。搭营帐时以帐索相互拧结,不给行人留下进入其中的空隙。该方阵的四面各开四门,在它的当中留下一大块空地,其中筑有一座大小为一扎里布的大台。在前场,按御营的样式,用两根中国式的竿子搭一座大帐,它的门帘卷起。那里支起一个有篷布的亭架,使一扎里布的地面完全被它遮住。就在两根竿子下面,为王大人摆了一张椅子,同时在它的左右设有别的椅子。使臣们坐在左边,中国官员则坐在右边,因为在他们看来,左边比右边尊贵。

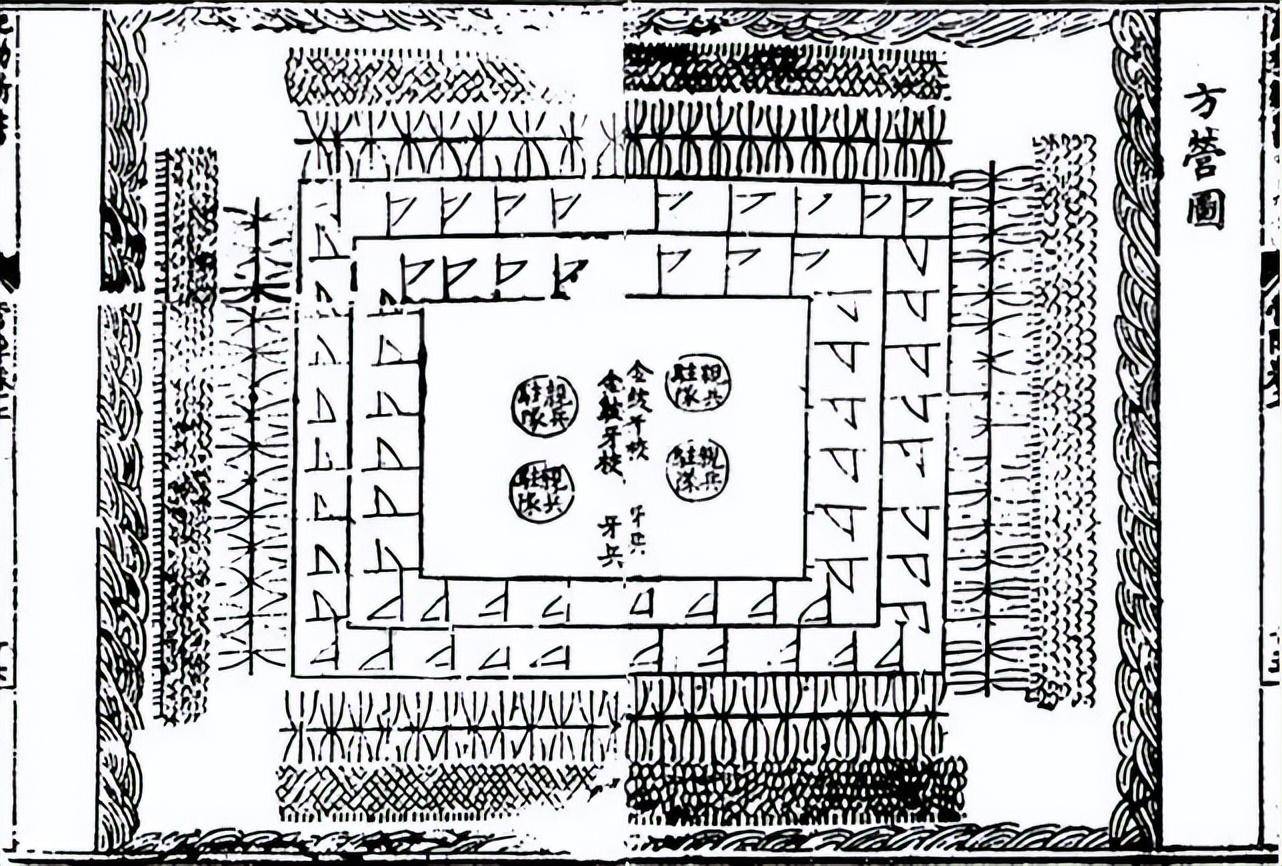

明朝兵书上的军营布局图

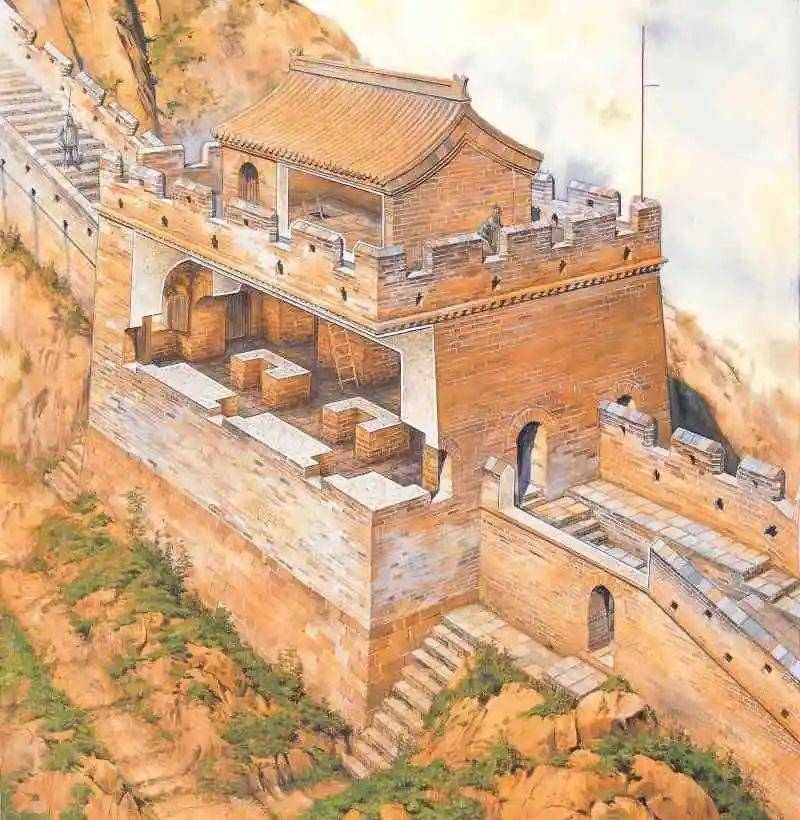

随后,使团成员又通过长城的最西端--嘉峪关,顺带留下风貌记录:

几天内他们抵达一个叫做合剌瓦勒的地方。这个合剌瓦勒是一座坚固的堡垒,四周掘有深堑:有条道路通过它,以此人们必须从一门进,从另一门出。当他们进入该堡时,整个队伍被清点,他们的名字被登记下来,然后他们从另一门出城。

烽火指的是一所高二十码的房子,在这座建筑物上总有十个人在守望。他们实际上把它建筑得高到从那里可以望见另一座烽火。倘若突然发生了意外的事,例如在边境地点出现了外国军队,他们马上点燃烽火。下一个烽火一发现火的信号就照样行动。

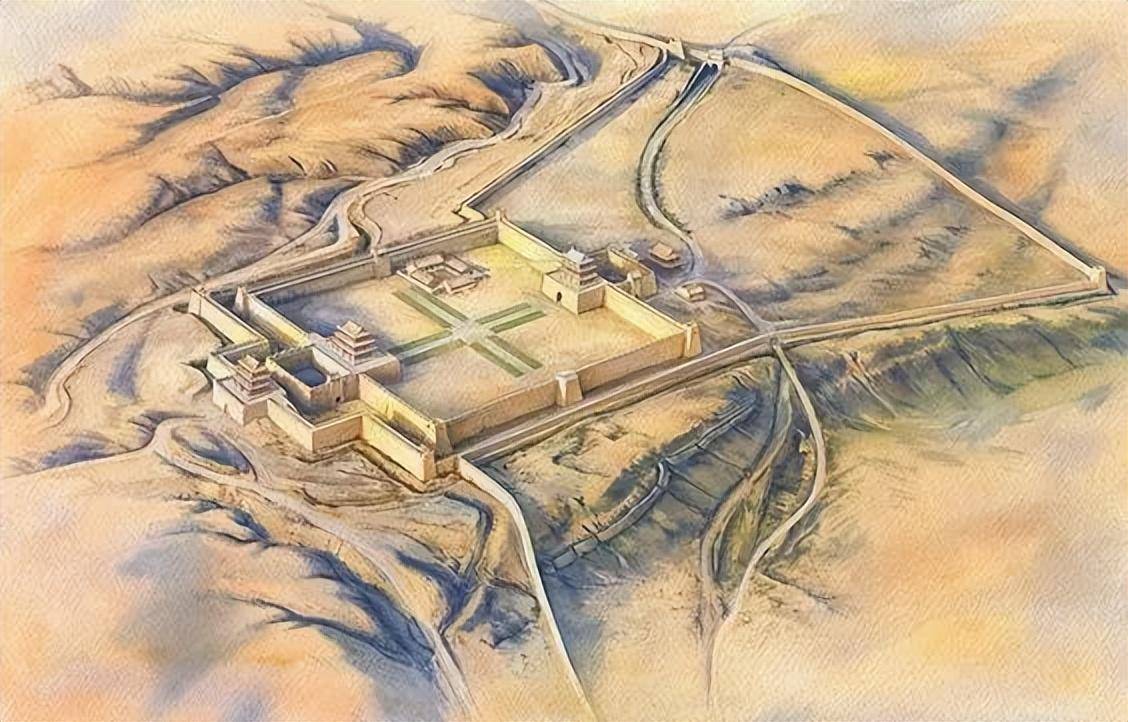

嘉峪关的结构从古至今没什么变化

在抵达北京,也就是13-15世纪人口中的汗八里王城,使团目睹到更大规模的禁军展示:

有两千名手执各种武器的士兵。其中有的执戟、杖、半截矛,而另一些执猎枪、钢矛和大斧。还有的拿刀,锤、中国扇子和伞。在他们后面站着二十多万人的队伍,紧密排列,有的披甲,有的执矛,而有的手拿出鞘的刀剑。整个那支异端的军队肃静地站着,似乎那里寂无一人。

强健的中国将官,佩戴箭筒和刀剑,背挂盾牌,站在御座的左右。后面立着手执长戟的士兵,他们后面还有另一队执刀的士卒。因此,有一支二十万人的队伍,手拿刀、锤、戟、枪、杖、矛,战斧和其他武器,守在那里。约有两千人手里拿着五颜六色和各种形状的中国扇子,每把有一张盾大小,挂在他们肩上。

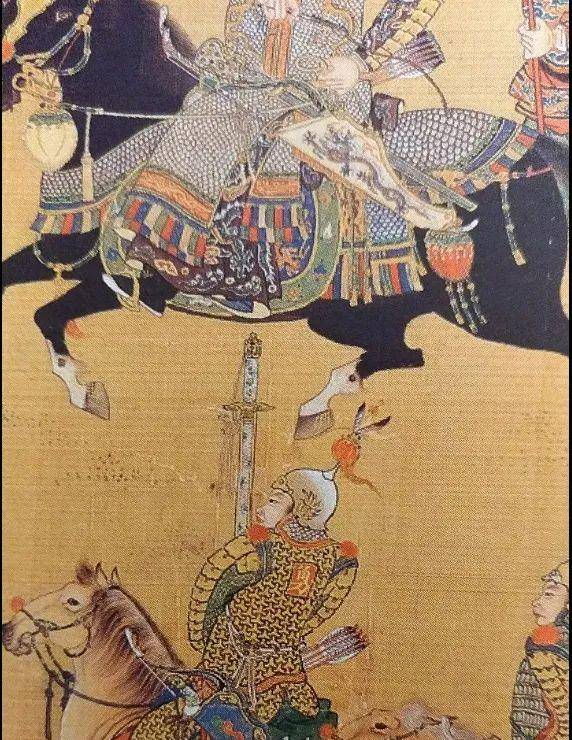

明朝画作上的禁军形象

某次,明成祖朱棣骑着刚刚进贡来的中亚良驹狩猎,不慎从马背上跌落受伤。于是,禁军迅速将原先的简陋驻地加固为兵营:

他们抵达皇帝晚上驻留的营盘。营盘占地约五百平方英尺,在他们到达的同一晚上,他们围着它建筑了一堵高十腕尺,厚四英尺的墙。在中国,他们用很快的速度把泥土筑成这样的墙。墙上留有两门,武装军士在那里守卫。四周的濠堑也有军士守卫到白天。其中有两座方形黄缎幄帐,用四根二十五腕尺高的柱子支撑,其四围尽是用绣金黄缎制成的营幕和帐篷。

明朝画作上的禁军骑兵形象

中国纪行(15世纪后期)

《中国纪行》出版于1516-20年的君士坦丁堡

在盖耶速丁离开的百多年后,又有中亚人阿里-阿克巴尔游历明朝。随即著成《中国纪行》,献给奥斯曼苏丹塞利姆一世。该书也是首个详细分析明朝内政情况的外文著作,对国防工程、军事训练与战略战术亦有相当关注。

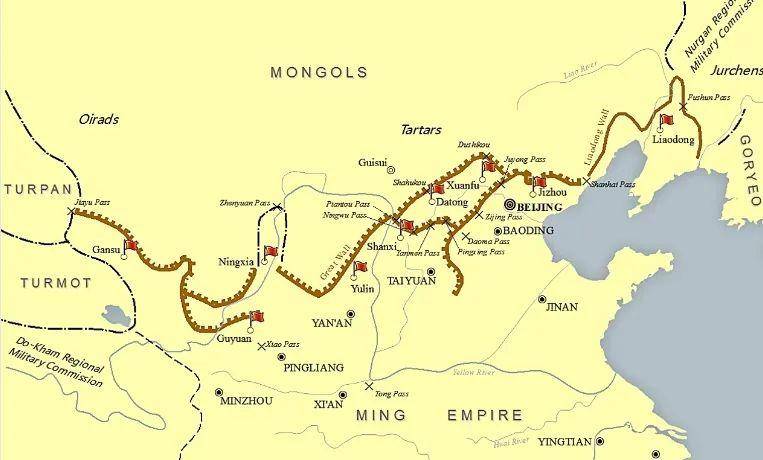

首先,阿克巴尔和许多西北来客一样,对明朝花巨资构筑的长城防线有深刻印象:

不论是通过高山还是洼谷,是山区还是平原,都有无数的哨岗,耸立在那些烽火台的顶上,举目可望。如果敌人从某个方向来犯,他们在白天就燃起狼烟,在夜晚就升起烽火。这样,一个月路程以外的敌人来犯的信息,一天之内就可以传到首都。

奇妙的是,他们用火可以报告敌人是属于哪一个部属或军队的。比如敌人从东面来,他们升起一把火,从北面来升起两把火,其它的升起三把火等等。他们的生活给养由皇帝按月发给。

这些守卫日夜换班值勤,鸣鼓敲钟。烽火台上没有阶梯,人们用绳梯爬到顶上。敌人来了也危及不到,因为他们储备了水、食物和军用物资,如石头和枪,喷火筒,射击带火的箭,这种箭是木头做的,有四指宽,头上带有毒药。

明长城的规模 超乎所有观察者想象

其次,他还注意到明朝内部有着大量设防城市和堡垒:

他们把城市设计成方形,用土块做城墙和箭楼,城墙内外都有护坡。射手们站在上面可以观察到城内外一切情况。窗口上都有装饰。在护墙前堆满了石头炮弹,看上去像里程标那样易见。碉堡是不计其数,通常在有敌人滋扰的地方,有钱的人自己可先建造一个岗楼,找人放哨,并向皇帝奏请批准。皇帝则会根据情况和那里发生的事故,委派他们放哨,并发给薪俸或赏金,如果给薪俸就不给赏金,或者给赏金就不给薪俸。对大臣们每年发给赏金,或晋升官职。

这些军队戴盔披甲,武器齐全,配有火炮和铳枪。士兵每月的供给是一瓦盆辗好的大米,一瓦盆麦子,另给薪俸二十银币。在大街小巷里到处都看得到马匹。在军用马厩里养着几千匹马。一年十二个月,每天要喂两次饲料,都由朝廷拨给。如果一个士兵的马死了,要受笞刑一百杖,然后官方才再发给他一匹新马。

明朝的军事工程同样让中亚来客们侧目

最后,阿克巴尔对军事训练有较高评价,但并不觉得明朝的战术不可战胜:

除汗八里外,整个中国境内有几千支军队,全部官兵按时全副武装,戴盔披甲,来到练兵场上。然后兵分两路,向对方发动进攻,喊叫厮杀,毫不留情。他们使用棍棒、长矛,摔打投抛,捉捕擒拿,伤皮破肉,无所不为,仅免一死。他们动作灵活,敏捷机智,精通兵器并敢于交锋,否则难以制胜。

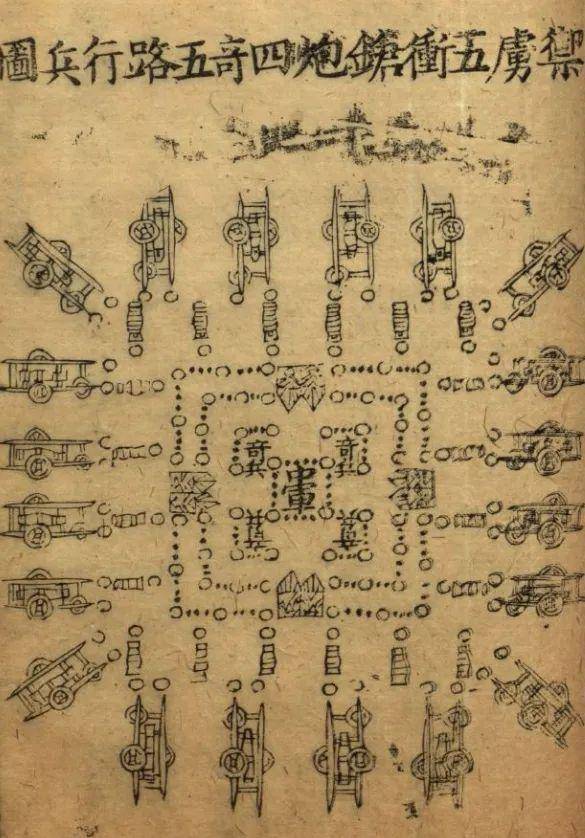

中国人打起仗来很激烈,交战原则是他们在军队的前后左右都挖了沟,留出车道。把火炮集中在军队的前方。七十万士兵手握七十万条枪铳,待命发射飞箭。交战之日,他们光用炮攻,然后用枪铳将万箭齐发。就是大山也撑挡不住这样的进攻。穆斯林战胜过他们,秘诀是在穆斯林袭击时他们还在前进。原来,他们在列好队形接到命令前是不打的。所以要打就不等他们排好队,立刻就打。

明朝兵书上的防御车营布局

广州葡囚信(16世纪前期)

16世纪的葡萄牙人 从另一方向观察明朝

在阿克巴尔完成见闻录的数年后,葡萄牙人开始走海路抵达广东。由于文化差异、内政牵连,双方很快在1521-22年间爆发激烈冲突。首个访问中国的西方外交使团被处决,只留下科里斯托万这样的少数幸存者被长期拘押。他们在1536年获准向本国通信劝降,借机完成军事意味浓厚的《广州葡囚信》。

首先,科里斯托万首先向马六甲的总督介绍明军基本情况:

中国的武器是短铁剑,有木柄并以草绳佩戴。这是军人的武器。官员也如此,但据其权力,可持用更好的武器。长矛有竹柄。铁器有钩钉。还有木棍。头盔或盔帽以镀锡铁皮制成,保护安全。葡萄牙人到来之前无火铳,只有一些类似蒙特摩尔水罐的一种炮,不堪一击。除刀外,百姓不得携带武器,违者处死。军人可持武器,但不得带回家中。在官员指派他们时,给他们发放武器。任务结束后随即交回官员府上。有木弓和木弩。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 最新这一幕,震撼了所有白左! 02/17/25

- 反复遭特朗普羞辱和威胁后,加拿大这帮“官老爷”却选择了对中国犯贱 02/17/25

- 美军将领:解放军以演习的名义彩排,随时打响统一战争第一枪 02/16/25

- 鸡肋功能也要争,中美战斗机的“野兽"挂载能力竞赛 02/16/25

- 搭载4条电磁弹射?004型核航母,或与003、076型二号舰同时建造! 02/16/25

- 最后一个进入民用航空俱乐部的国家--中国商飞交付量达到波音的13% 02/14/25

- DeepSeek背后的虚与实! 02/14/25

- 百亿票房,重塑世界电影格局! 02/14/25

- 中国AI撕碎美国最后的遮羞布:“小镇做题家”的弑神之路! 02/08/25

- 055大驱刚离开,美侦察机“神秘”坠毁! 02/08/25

- 中国军工逆袭史:海军篇(纪念黄旭华先生) 02/08/25

- 又一款六代机?美国卫星照曝光:沈飞工厂内出现神秘三角翼飞行器 01/09/25

- 中国3天造一枚核弹?美媒渲染威胁论,自己的3748枚核弹放哪去了 01/09/25

- 东部战区元旦对台喊话:做个堂堂正正的中国人 01/01/25

- “银杏叶”官宣,按照航空装备研制三原则,六代机或已不是最先进 01/01/25

- 美国跌落神坛,不再主宰世界,未来全球新秩序,由谁来主导? 01/01/25

- 中国的荣耀变成世界的荣耀了!海外销量占比,已达到50%了 01/01/25

- 为什么现在很少提“克隆”了?看下克隆羊多莉的一生,你就明白了 12/30/24

- 马斯克“搅局”德国政治 12/30/24

- 为自救,丰田决定在中国建电动车工厂 12/30/24

>>>>查看更多楼主社区动态...