用“非遗”打开四川的夏天

“沉李浮瓜冰雪凉。竹方床,针线慵拈午梦长。”“珠荷荐果香寒簟,玉柄摇风满夏衣。”“行人试撑油纸伞,其雨其雨禽言云。”……非遗之美总是越过时空。 这些以非物质形态存在的,与饮食起居紧密相连的传统消暑文化,世代相承,历久弥新。在千百年后的炎炎夏日,依然为我们制造清凉。 《四川画报》今日带您感受度夏的生活雅趣 天府非遗·清凉一夏

【衣】夏天意味着裙装飘扬,象征着轻盈的夏日风情。在人们拥抱夏季的同时,夏装成为靓丽的风景,朴素而优美、日常又诗意,为季节的限定风景增添新的浪漫。

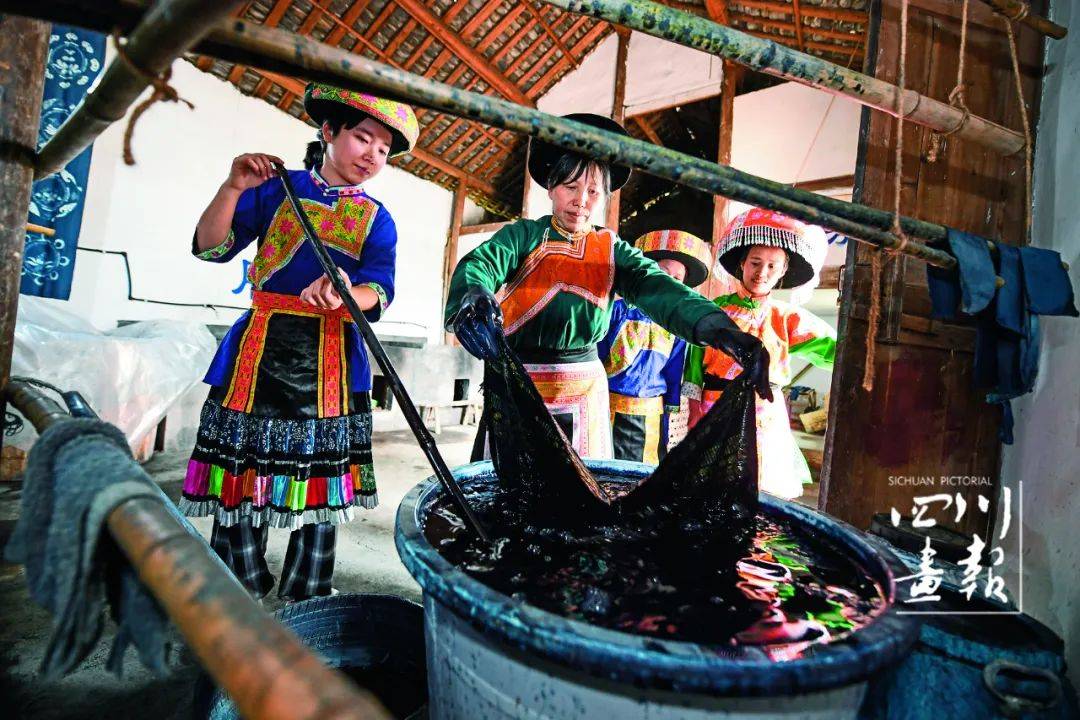

传统扎染里的典雅色彩(李娟 摄) 当传统非遗工艺与现代生活发生奇妙碰撞,吹过衣襟的风,随心而动的情绪,都会带来意想不到的全新体验。

▌夏布“雪为纬,玉为经。一织三涤手,织成一片冰。”——宋朝诗人戴复古《白苎歌》

夏布,是一段悠长的时光(张强 摄) 所谓“夏布”,就是以苎麻为原料经手工织成的一种平纹布,因轻柔胜丝、避暑爽身,实为暑天衣料佳品而得名。夏布具有轻盈、凉爽、透气等优点,曾是中国人重要的衣着原料。

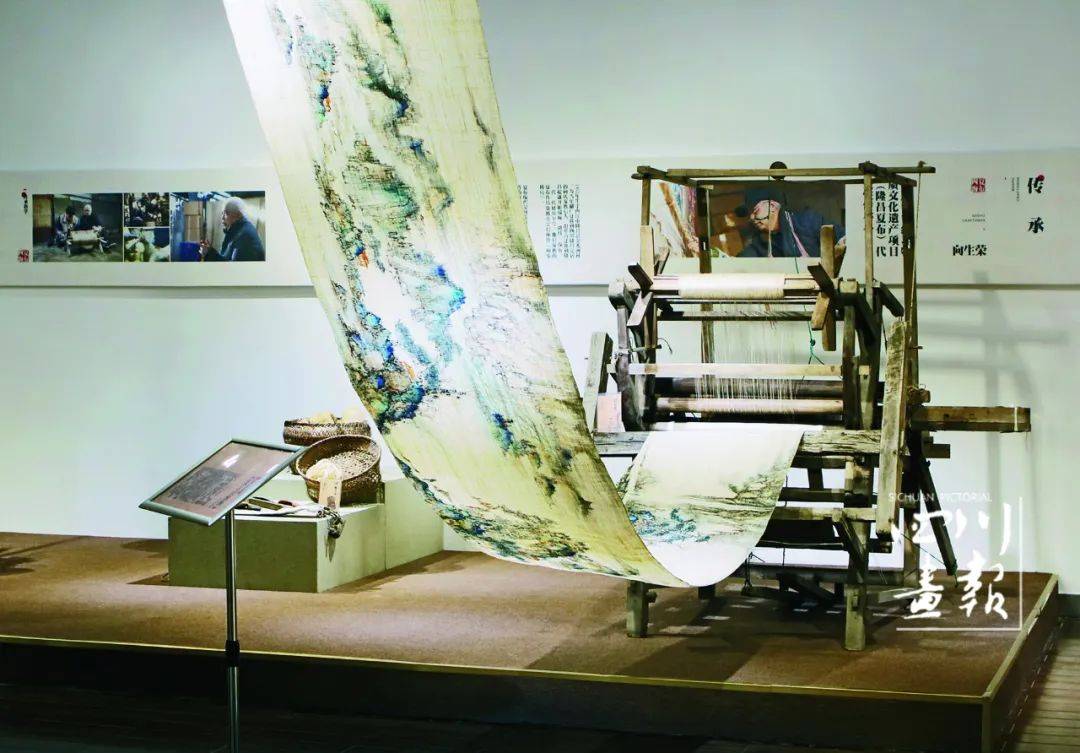

隆昌夏布以苎麻为原料经手工编织而成,被誉为传统手工技艺“活化石”(刘永儆 摄) 在四川,最具代表性的夏布是隆昌夏布。以苎麻为原料织成的隆昌夏布已有一千多年历史,被誉为传统手工技艺“活化石”,也是四川省非物质文化遗产的代表之一。

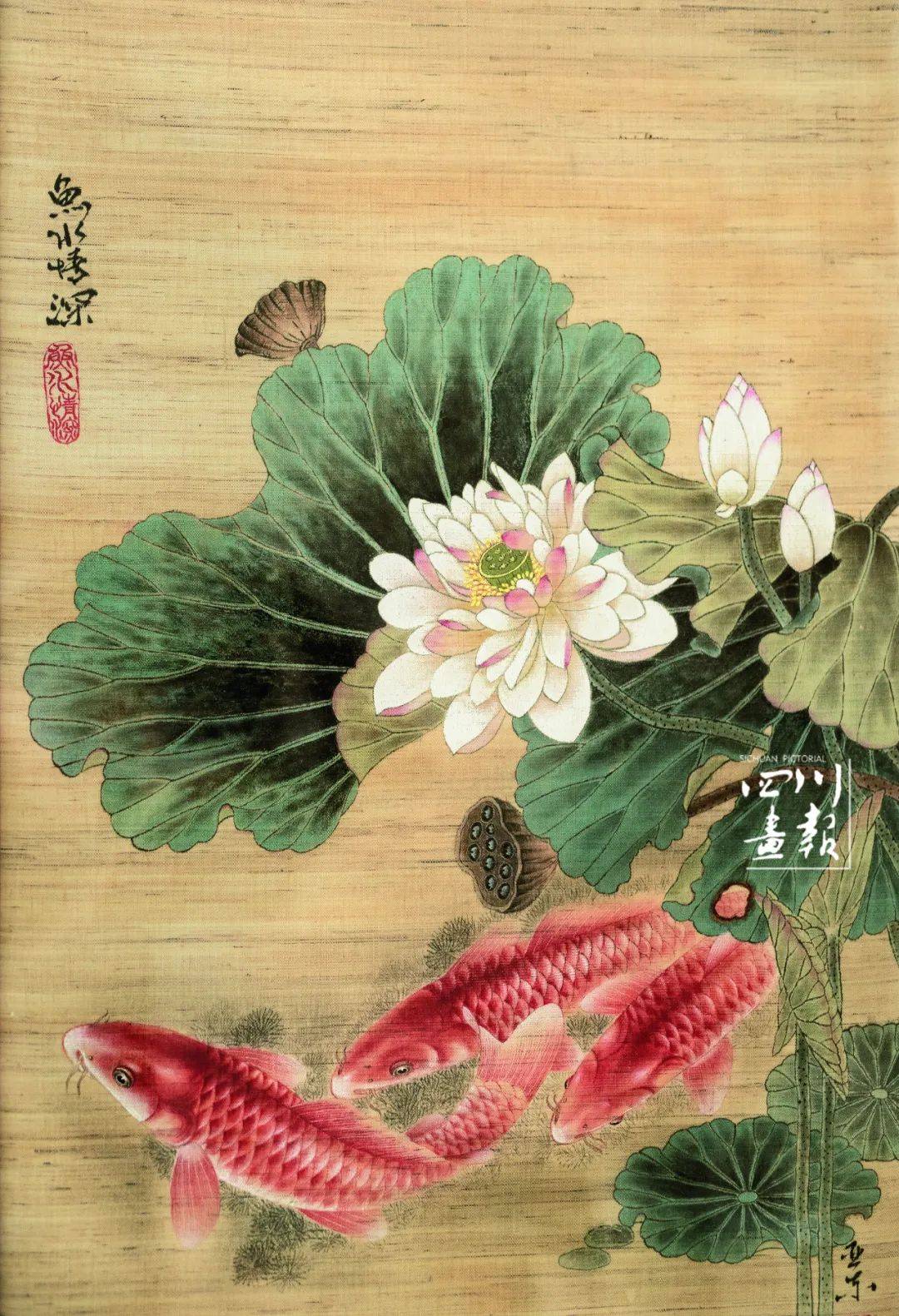

●隆昌夏布 隆昌夏布采用传统手工工艺,从一根苎麻到纺出一匹夏布,须经过打麻、绩麻、晒麻、织布、漂洗、印染等十二道工序。隆昌夏布看似粗粝却抚之柔软,看似朴素却淡然若风,与传统的东方气质完美契合。如今,随着现代东方生活美学的兴起,由夏布衍生出的夏布绣、夏布画等也愈发受到人们的喜爱。炎炎夏日,一袭布衣,自在微凉……

巴蜀工匠·隆昌夏布互动体验展上的夏布画《夏布四海》(张强 摄) 精美的隆昌夏布画(刘永儆 摄)

▌自贡扎染“撮采以线结之,而后染色,既染则解其结,凡结处皆原色,余则入染矣,其色斑斓谓之缬。”——《资治通鉴》

四川雨水丰沛,适宜栽桑养蚕和各种植物染料的种植,得天独厚的地理条件让扎染规模日渐扩大。因四川地区古称“蜀”,故四川扎染称为“蜀缬”。

自贡扎染制品是天府之国的工艺臻品(自贡天工艺术品公司 供图) 扎染是天府之国的工艺臻品,历代文人墨客描绘扎染的佳句颇多,如“带缬紫葡萄”“成都新夹缬”(白居易)。自贡的永安染坊,其后人至今保留着染织技艺。2008年,“自贡扎染技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录,2018年列入第一批国家传统工艺振兴目录。

自贡天工扎染将传统文化深度挖掘后,让扎染以适应现代审美和生活方式的形式回归大众生活(自贡天工艺术品公司 供图) ●自贡扎染 自贡扎染以源于秦汉时期的扎染技艺及纹样为根基,结合现代社会的需求发展手工扎染艺术,传播东方生活美学。

自贡扎染善用线条,以针代笔、以色代墨,将图案鲜活地表达出来。它以古代传统工艺为基础,经历代民间艺人不断探索和总结,整理出绞、缝、扎、捆、撮、叠、缚、夹等数十种扎染手法,每一种技法都能产生截然不同的扎染效果。染色技艺也从单色浸染演变成复色的多次浸染。制成的扎染品色彩、层次丰富,肌理感强,形成了自贡扎染“以针代笔、色彩斑澜、扎痕耐久”的特色。

自贡扎染就像一抹典雅又写意的色彩。但做扎染,其实是一门有些枯燥和辛苦的职业。因为热爱和想要守护好历代老前辈的心血,自贡市天工艺术品公司作为国家级非遗“自贡扎染技艺”省级保护单位,将传统文化进行深度挖掘后,让扎染以适应现代审美和生活方式的形式,再次回到大家的生活。创立的“李子染”品牌,将当代设计结合传统植物染色和扎缬技术,向大众推荐这浪漫的东方生活情调。

用植物靛蓝染就的桑蚕丝面料镶嵌的扎染发钗(李娟 摄)

▌苗族蜡染宜宾市珙县,是川南苗族人口最多的县之一,拥有30000多名苗族同胞。2006年,珙县罗渡苗族乡被四川省人民政府命名为“四川省民间艺术之乡”。2010年,珙县苗族蜡染被列入国家级非物质文化遗产名录。

苗族蜡染,以天然与人工融合为沧桑画卷(珙县特色文化研究传播中心提供) ●苗族蜡染 不可复制的天然冰纹,是苗族蜡染的主要特征。蜡染入靛渍染时,因布帛折皱而龟裂,染液随蜡缝渗透,留下人工难以实现的形态。即使是出自同一人之手,也是冰纹各异,变化万千。苗族蜡染无专门作坊,但工艺世代相传,姑娘们从小就在长辈的指导下学点蜡花。点蜡就是展露匠心的工序,也是心思妙想、自由游弋的时刻。

珙县的苗族蜡染图案精美,线条流畅。蜡染构图饱满,注重图纹组合和视觉顺序的总体效果。主题一般居中,着重突出图纹的完整性、和谐性,具有简洁明快的特点。

苗族妇女正在对蜡染手工艺品进行画蜡(刘传福 摄) 蜡染色彩以蓝白为主,偶有红、绿搭配,有的还点缀少量彩绣。一般是先染后绣,层次分明,既朴实又艳丽。苗族蜡染中的百褶裙图案,更以非常独特的构思,描绘了苗族先民的历史迁徙轨迹:裙上的第一条白色横线表示黄河,第二条白色带表示长江,双重齿状形图纹表示高山,菱形的图纹表示美丽的大西南……这在中华各民族服饰中可谓独一无二。

蜡染手工艺品染色(刘传福 摄)

【食】炎炎夏日,要是能吃上一碗冰冰凉凉清热消暑的小吃,别提多痛快了。在没有空调的古代,人们想了许多办法来度过炎热的夏天,发明制作夏日专属甜品小吃就是其中的一种。许多小吃经过代代相传到现在,仍然出现在人们夏日的餐桌上,让我们一起来看看都有哪些消暑佳品吧

▌凉糕 绵密细嫩的凉糕清热祛湿凉糕(黄茜 摄) ●葡萄井凉糕 凉糕是宜宾人解暑之佳品,其中尤以产自长宁的双河葡萄井凉糕最为著名。葡萄井凉糕以大米、井水和红糖制作而成,晶莹细嫩,入口即化。如今,除了传统的红糖味凉糕,当地还开发出水果味、麻辣味等多种口味,满足不同食客的喜好。

凉粉 清凉爽滑的凉粉提振食欲●川北凉粉 川北凉粉是南充人的解暑妙食。吃时,将凉粉切成薄片或筷子粗细的条状,装入碗中,再撒上精盐、蒜泥、花椒面、味精和酱油,最后淋上一勺红油,即可食用。凉粉本无味,因了繁复的料汁,口感瞬间丰盈起来。

川北凉粉,自清末问世以来,以其独具红辣味醇、鲜香爽口的川味风格饮誉巴蜀,并成为南充人炎炎夏日的心头好(范吉涛 摄) 川人的吃食透着包罗天地的融合气质,蛋烘糕可夹万物,锅盔也毫不示弱,凉菜卤菜均可相配,而锅盔灌凉粉则是南充人对凉粉的另一种混搭吃法。新鲜出炉的锅盔微焦香脆,豁开一道口子,灌入麻辣绵软的凉粉,一口咬下去,锅盔脆韧,凉粉爽滑,天下无双。在凉粉的江湖里,既有川北凉粉的纵横捭阖,也有伤心凉粉的黯然销魂。

●伤心凉粉 伤心凉粉以成都洛带镇最为有名,令人闻之伤心食之流泪。何以伤心?一是因为此凉粉又辣又香,让食客涕流满面却又欲罢不能;二则据说此凉粉为居住在洛带的客家人因思乡伤心而做。在洛带,雪白剔透的伤心凉粉一律码了调料盛在小碗里,浸在由几种辣椒调出的诱人料汁中,点缀上葱花与姜蒜,再配以气味香烈的青花椒,小心翼翼夹一根放进嘴里,几种味道瞬间融汇在一起,顷刻间碰撞出多变的复杂滋味,让人吃得直呼过瘾。

洛带美食伤心凉粉(陈光全 摄) 忽而今夏,你吃凉粉了吗?

【住】▌古碉楼●藏族碉楼 在没有空调房的古代,人们致力于利用天然资源创造属于自己的避暑空间,营造技艺也愈加成熟精湛。在四川丹巴县、理县,如同“天然空调”的碉楼承载的不仅是时光的印记,更是人们对于家园的守护。2008 年,藏族碉楼营造技艺被列人第二批国家级非物质文化遗产名录。

丹巴美人谷中路藏寨(赖欣宇 摄) 古代碉楼的建筑语言很简单。建造碉楼时,工匠们就地取材,主要是石片和黄泥土外加木料和草筋。高碉砌墙讲究错落叠压的技巧,即“片石砌墙技艺”

其核心要求是,上层大块片石必须叠压在下层大块片石交汇的缝隙上,大小片石之间有黄泥粘结,不留空隙,同时兼顾横向的叠压关系,以及在隔层铺设好柏树木材作为墙筋。

丹巴梭坡碉楼群(刘华伟 摄) 从外面看碉楼的片石结构,石头与石头之间形成“品”字形,无二石重叠现象。再加上高碉下阔上窄,形成极强的向心聚合力,符合力学原理,使得碉楼能够历经风雨、战争和地震屹立几百上千年不倒。

【行】▌自贡龚扇团扇摇摇,美人袅袅。在古代,一柄优雅的团扇是许多闺阁少女的夏日必备。在四川,比较有代表性的团扇当属自贡龚扇与德阳潮扇。

●自贡龚扇 龚扇,又称竹丝扇,是蜀中名扇之一,与江苏檀香扇、广东火画扇、浙江绫绢扇并称为“四大名扇”,也是国家级非物质文化遗产。

龚扇诞生于盐都自贡,是用数千根细如发丝的竹丝精心编制而成,扇面薄如蝉翼、亮似纨绢、恍若织锦。在光线的映射下,扇面上的山水人物会随影而动、栩栩如生,而轻叩扇柄,更有悦耳鼓声,可谓巧夺天工。

龚扇扇面薄如蝉翼、亮似纨绢、恍若织锦,是扇中珍品(龚倩供图) “龚扇编制工艺复杂,一把扇子从砍竹子、划篾条、刮竹丝、编扇子到装框,五个步骤必须是一个人从头到尾完成,少则半个月,多则数个月。”在谈到龚扇的制作技艺时,龚扇第五代传人龚倩如是说。在机械化生产普及的今天,纯手工技艺显得弥足珍贵,总有些东西需要我们传承。

▌德阳潮扇●德阳潮扇 四川省非物质文化遗产德阳潮扇也是川扇的代表。德阳潮扇源于广东潮州团扇,于清代末期传入四川德阳,后经制扇工匠李宝成与好友黄辉庭的不断揣摩改进,最终形成了其独特的风格,成为四川一绝。

德阳潮扇的制作工艺极为考究,以四川慈竹为原料,以数条竖竹丝横丝线经纬编织形成扇框架,并用蜀产原绢或夹江宣纸裱褙衬,扇面配以诗画,扇边配以各色缎嵌花,扇柄以牛骨镂花做成,扇柄接扇处则贴有蝙蝠形“福”字图案。德阳潮扇扇形优美,扇面绘画色彩饱和艳丽,描绘出的人物千姿百态,是雅俗共赏之物。

德阳潮扇从侧面看,弯曲的扇面好似手掌向内微微合拢的形状,便于兜风,具有使用的合理性,像极了大家熟悉的挖耳勺(龚书供图) “德阳潮扇不仅是一种技艺的传承,更是一种历史文化的体现。”德阳潮扇传承人龚书从小就跟随父亲龚德江学习制作潮扇,在她看来,她所继承的不仅是一种传统艺术,更是一种责任和使命。谁把西风移画扇,淡了胭脂,冷了凝香腕。美人执扇,含羞半遮面,这份温婉的娇态是东方之美的极致体现。团扇在前,是徐徐清风;团扇在后,是默默情愫。一柄团扇,风雅万千,执手欲何语,扇上记流年。

▌油纸伞在泸州分水岭镇的老街,只要一仰头,就能看到那一把把红似牡丹,紫如丁香、粉若蔷薇的油纸伞,如花绽放着。在盛夏时节的老街从街头连到街尾,宛如戴望舒笔下的雨巷。仿佛只要一下雨,就能写出一首诗。

目前国内唯一完全保留着全手工制作的油纸伞类非物质文化遗产,泸州油纸伞几乎毫无遗漏地承袭了中国传统的制伞技艺(周永叙 ) ●泸州分水油纸伞 作为国家级非物质文化遗产,泸州分水油纸伞采用传统方法手工制作而成。据泸州分水油纸伞国家级传承人毕六福介绍,做一把伞,从开料到制作完毕,须经历采竹子、搭骨架、做伞边、糊伞面、绘花纹、上桐油等近百道工序,没有半个月的功夫是做不成的。也正是凭借这份匠心,泸州油纸伞伴着川南烟雨,让人们可以打开一把伞,撑起一片天。而这样的诗情画意,在这里已经延续了四百余年。

制作一把泸州油纸伞,须经过近百道工序(毕六福供图)

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 穿搭界的天花板,给你极致美搭 02/10/25

- 距离成都1.5h,藏着一座千年古镇,游客稀少、风景如画、不收门票 02/10/25

- 爸妈给的咸鸭腿,加点毛豆米蒸一蒸,很下饭 02/10/25

- 3荤1素仅62元?重庆“第二相因”老号炒菜,人均20吃撑,味道安逸 02/10/25

- 费翔搂娜然走后台被偶遇,穿黑色夹克超帅气,64岁依旧荷尔蒙爆棚 02/10/25

- 老照片 1997年的长江小三峡 美不胜收 02/10/25

- 历史上嫁的最远的公主, 路上就用了三年, 最后竟然只做了个侍妾 02/10/25

- 初春针织毛衣又上大分了!清新明媚又实用,上班族学生党都能借鉴 02/10/25

- 59岁郭富城和57岁岳父同框尴尬!岳父已是爷爷了,天王帅气如小伙 02/10/25

- 世界最大果体游轮起航?2000名乘客一起脱光光巡游加勒比,11天收费24万! 02/10/25

- 身体有这几种迹象,说明肝火旺盛,多喝这5种茶有助于降火! 02/10/25

- 北京协和研究揭示:运动量与癌症风险显著相关 02/10/25

- 小米哪款性价比高质量好,目前值得买的五款小米手机,内行人力荐 02/10/25

- 小骁龙8至尊芯+7500毫安巨无霸电池,小米这款两千档新机太猛了! 02/10/25

- 养三角梅老桩,夏天不长是正常现象,只要注重这些方向,秋天花旺 02/10/25

- 小户型阳台适合放个滚筒洗衣机,上方空间还能做收纳 02/10/25

- 错峰出游正当时!乐山这些耍法等你来 02/10/25

- 地名里的重庆:金刚碑——现实版的“绿野仙踪” 02/10/25

- 55岁范志毅带妻子现身东京,小17岁老婆又美又瘦,范志毅秃顶明显 02/10/25

- S家或放弃抚养,小S无力也无心养育,汪小菲骂张兰也得靠她挑重担 02/10/25

>>>>查看更多楼主社区动态...