1962年,一封讣告送到中南海,毛泽东复信:寄500,与我夫人同穴

1962年11月15日,毛主席正在中南海处理国家的大小事务,突然秘书送来了一封来自湖南省的讣告,要知道,毛主席一般在处理工作的时候,饭都不会吃,能让秘书贸然打断毛主席的工作状态,显然事情不简单。

毛主席在看完讣告的内容后,沉默不语,良久之后,毛主席留下了两行清泪,提笔写了一封回信:“望你及你的夫人节哀。寄上五百元,以为悼仪。葬仪,可以与杨开慧同志我的亲爱的夫人同穴。”

当信被送出去后,毛主席还是没有从这个打击中走出来,烟一根接一根,想要通过这种方式缓解沉闷的心情。

要知道,毛主席在漫长的奋斗史中,见过了太多的大风大浪,也经历了太多的生离死别,那么究竟是什么人的逝世,能让毛主席为其流泪,并第一时间写信慰问其家属呢?甚至还安排了她和自己的夫人同穴而眠。

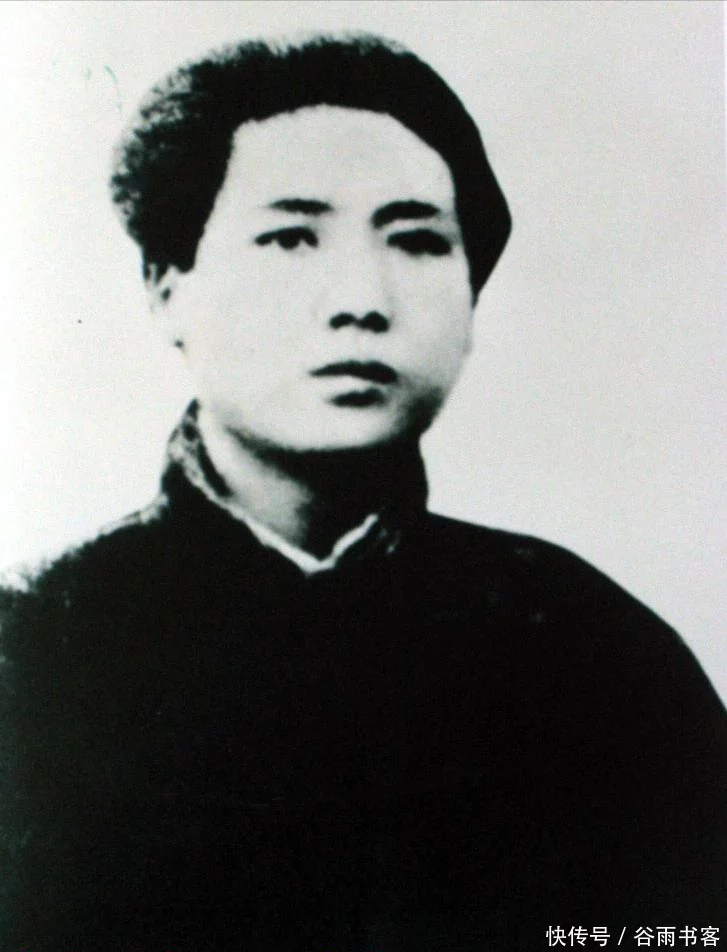

毛主席

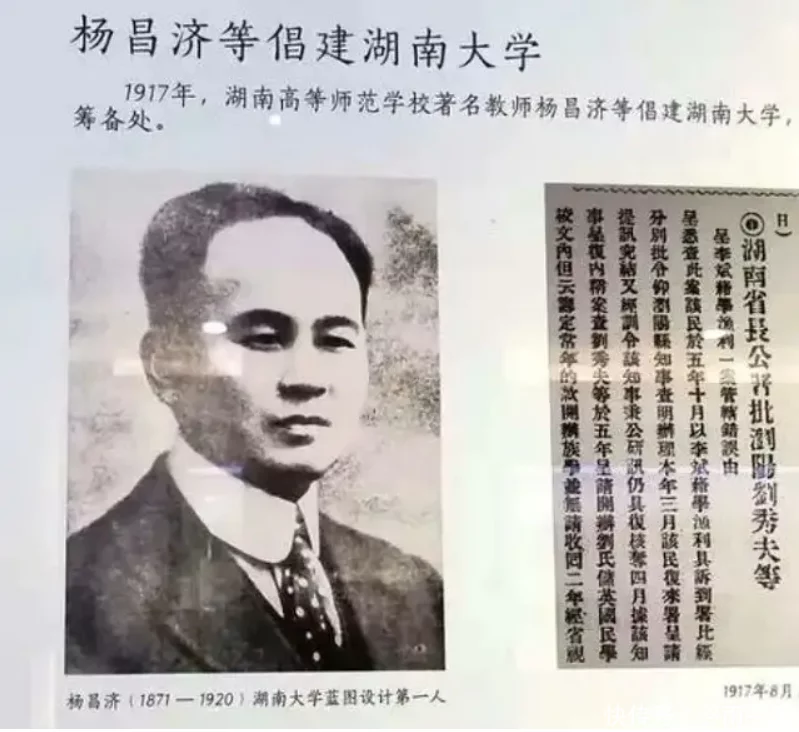

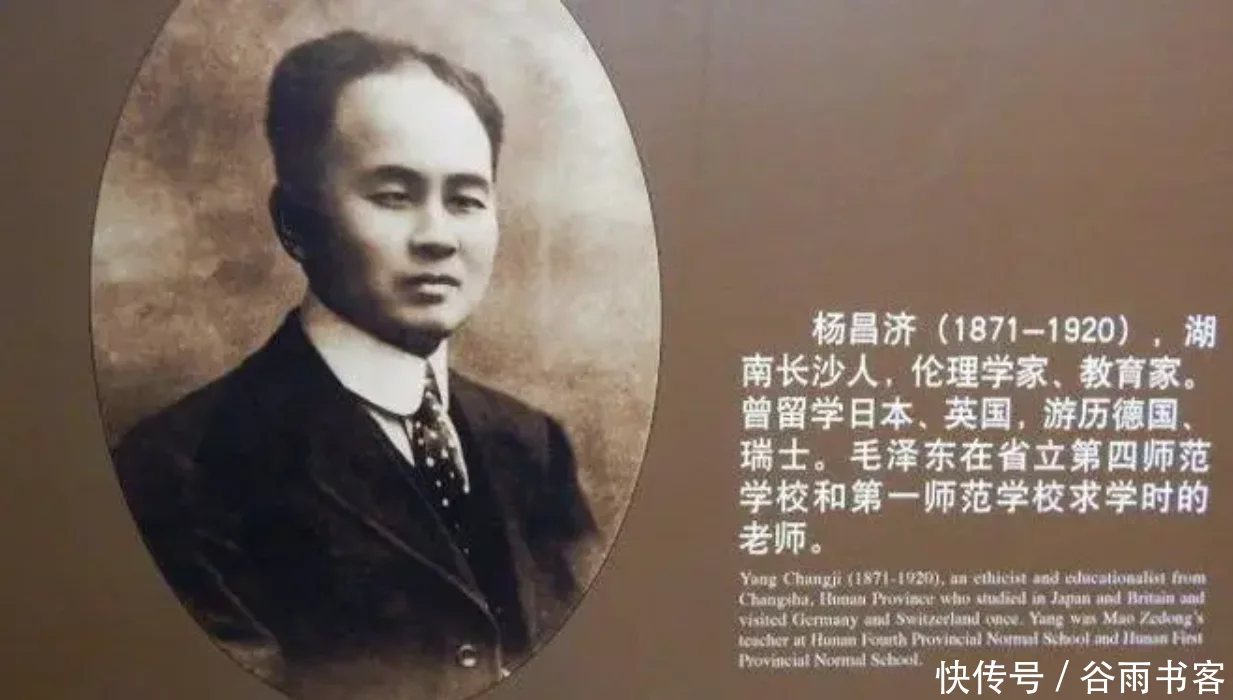

向振熙和杨昌济初相识提起向振熙,可能没有多少人认识,但是要说到她的丈夫,那就很有名了,她的丈夫就是著名的伦理学家杨昌济,也是毛主席的老师。

1870年,向振熙出生在岳阳市平江县一个书香世家,自幼就受到了家庭的文化熏陶,彼时杨昌济崇尚理学,对远近闻名的书香世家—向家也是充满了敬仰之情,经常上门求学,一来二往之间就和向振熙相识了。

杨昌济

1888年,向振熙和杨昌济结为夫妻,由于两人都是有学问的人,在平日的交流思想上也有着许多的共同的话题,夫妻二人在生活中十分的恩爱。

1901年,向振熙为杨昌济诞下一女,取名为杨开慧。女儿的降生,虽然给一家带去了欢声笑语,同样也给家里带去了沉重的经济负担,彼时杨昌济在学业问题上屡试不第,戊戌变法失败后,杨昌济意识到科举在当时已经失去了作用。

为了探寻救国救民的真理,1903年,当时国内盛行留洋,杨昌济就在这个时候决定前往日本留学。

此时杨开慧仅有两岁,何况他们之间还有一个五岁的儿子,杨昌济要是走了,家庭的重担就会全都落在向振熙的头上,但是向振熙明白出国的意义,她支持丈夫出国深造,在临行前,还将自己省吃俭用存下来的一点积蓄全都给了杨昌济。

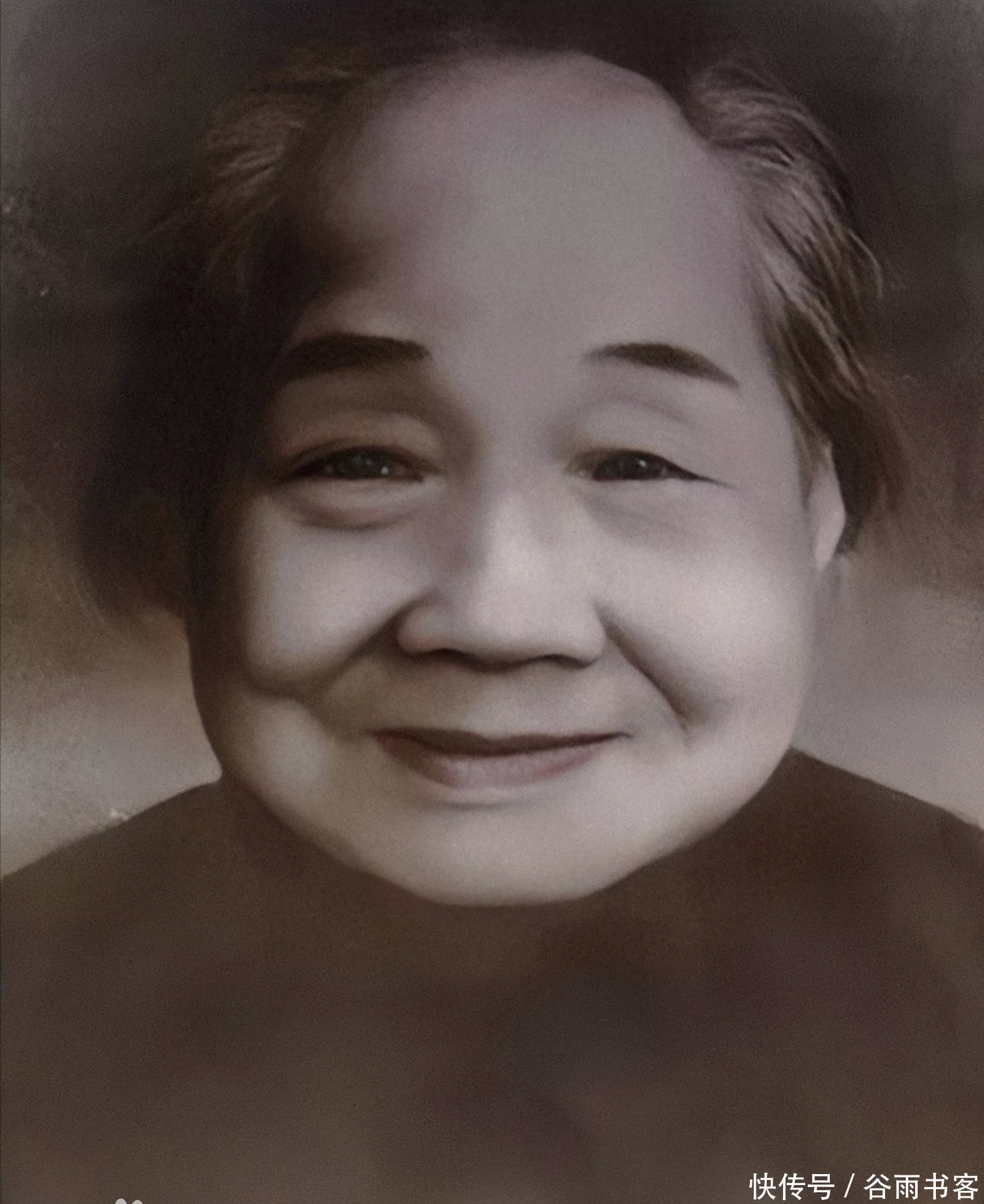

向振熙

向振熙操持家庭,对儿女言传身教杨昌济出国深造后,向振熙一个人含辛茹苦地将一双儿女拉扯长大,为了维持生计,向振熙在家学习纺织纱布,尽管生活很苦,但是在平时生活中,向振熙却十分重视孩子的家庭教育,日常的言行都会有所示范。

1906年,湖南各地都遭到了特大洪水,不少人因此流离失所,只能沿街乞讨,向振熙一家本来也没有多少粮食,但是向振熙认为这都是同胞,能帮一把就帮一把,拿出了一大半的粮食分给了灾民。

有一天傍晚,向振熙正在和孩子一起吃饭,突然传来了的敲门声,向振熙开门后,看到的就是一对衣衫褴褛的母子,母子看到门开了,抬头望着向振熙,声音微弱的说到:行行好。

向振熙二话没说,直接让母子进来并给他们盛了满满一大碗饭,母子没有说话,但是眼角闪烁的泪花已经表明了一切。

向振熙家附近住着一位名叫杨乐初的老人,家里无儿无女,还患有哮喘病,生活十分困难。一有机会,向振熙就会让杨开慧去给杨乐初送点柴米油盐,好改善一下老人的生活。

向振熙的这些所作所为都被杨开慧看在眼里,给杨开慧带来了很深的影响。

不顾世俗的偏见,年过40求学对于向振熙来说,丈夫出国留学的日子里十分难熬,只能通过家书来互诉衷肠,有一次,杨昌济来信说,求学不在乎年龄,向振熙应当带着女儿一起求学,才能开拓事业。

在丈夫杨昌济的鼓励下,年过40的向振熙不顾他人异样的眼光,毅然带着女儿杨开慧进入学堂读书,杨开慧也因此成为了第一批捧起书本的女学生。

知识可以开拓视野,在学堂求学的日子,对向振熙和杨开慧带来了很深刻的影响。

苦等十年,丈夫留学终归来随着时间慢慢流逝,向振熙不负丈夫所托,含辛茹苦地将杨开智杨开慧兄妹抚养长大,但她自己因为操劳过度,脸上生出了皱纹,头发也花白了许多,但这对于向振熙来说值得。

1913年,杨昌济终于学成归来,此时的杨昌济已经成为了国内知名的伦理学家和教育家,为了弥补对家庭的亏欠,他拒绝了北洋政府给出的高官厚禄,选择在湖南师范学校教书。

向振熙等了十年,终于等到了夫妻重逢的这一天,这一次向振熙不愿意再离开丈夫,她选择跟着丈夫去湖南师范学校。

杨昌济

这个时间段的湖南师范学校可谓是藏龙卧虎,毛泽东、萧子升和蔡和森都在这里,并且是杨昌济门下最得意的几个弟子。

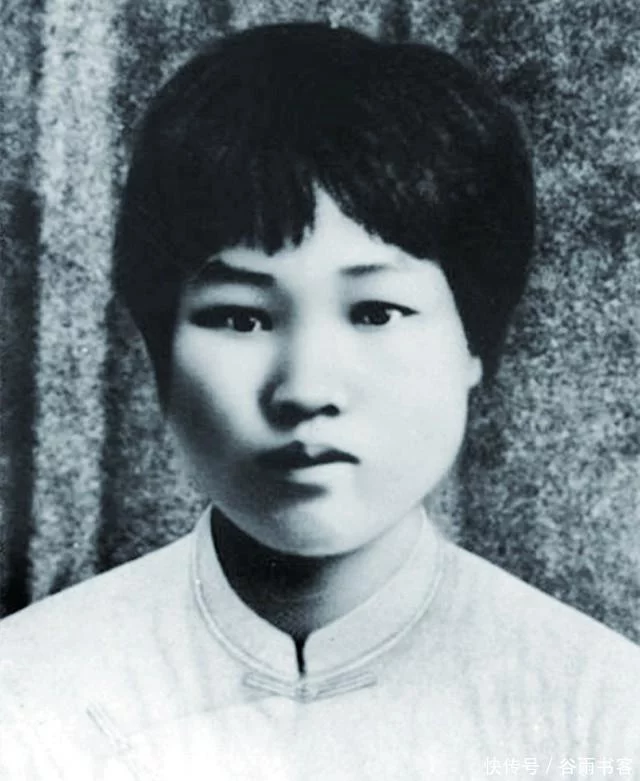

毛泽东这个时期十分热爱学习,经常到杨昌济的家中去请教,正是这个契机,让毛泽东和杨开慧相识,才华横溢又坚毅刻苦的毛泽东给杨开慧留下了很深的印象。

两个年轻人很快就走到了一起,杨昌济看到这样,也是默认了两人的感情。

1918年6月,杨昌济前往北京大学中担任伦理学教授,举家迁往北京。临行的时候,杨昌济的几个得意弟子,毛泽东以及蔡和森等人都前来送别,在那个交通不便的时代,很多人都认为这次分别,下一次再相见就是遥遥无期了。

青年时期的毛泽东

时隔两月,毛杨重逢北京大学鼓楼内,杨开慧正在给毛泽东写信,在两人分别的这两个月里,两人之间就通过书信来往,正当杨开慧在纸上倾诉者相思之情的时候,门外传来了敲门声,杨开慧向往常一样开门,不过这次门外的人属实是给了杨开慧一个惊喜。

当杨开慧打开房门的时,映入眼帘的赫然是她朝思暮想的毛泽东,随后杨昌济和向振熙也是闻声赶来,毛泽东见状连忙向老师和师母问好。

经过交谈才知道,前段时间北大校长蔡元培和吴玉章等人发起了赴法勤工俭学运动,杨昌济作为出过学的过来人,甚至这个机会难得,因此也希望自己的得以弟子们能够出国留学,毛泽东就和其余的同学一起来到了北京,为赴法留学做准备。

经过一番寒暄后,杨昌济提出希望毛泽东可以进入北大深造,并且表示学费由他来出,毛泽东听完十分感动,随后向振熙也笑着说道:润之啊,你要是暂时没有住的地方的话,就先搬过来住在西屋。

就这样,毛泽东搬到了杨家生活,在这段日子里,向振熙对毛泽东十分的关照,让毛泽东感受到了久违的母亲,也因此对向振熙十分尊重。

天妒英才,杨昌济逝世本来向振熙以为儿女已经长大成人,丈夫也一直陪伴在自己身边,自己将可以享受天伦之乐的时候,噩耗突然传来。

1920年1月17日,北平市德国医院内,杨昌济因病去世,在丈夫杨昌济的灵柩前,向振熙哭哑了嗓子,哭干了眼泪,几度欲陪丈夫一起离去,但是她知道不能倒下,家里的重担又一次的落到了她的头上,向振熙只能强忍着悲痛,完成丈夫未完成的使命。

杨昌济一辈子教书育人,清贫一生,就连去世的时候家里都拿不出来钱让他归葬故里,好在有着生前好友蔡元培和胡适等人的资助,这才让向振熙能够扶柩南下归葬故里板仓。

在将丈夫安葬板仓后,向振熙就一直留在了长沙。

向振熙认可,毛杨惊世婚礼杨昌济逝世后,毛泽东十分担心师母向振熙的身体,好在向振熙最后还是挺了过来,彼时毛泽东深受马克思主义的影响,在长沙从事着革命运动,为了可以推广新文化,将广大青年都引导到革命路上。

毛泽东决定在长沙开办一个《文化书社》,但是经费成为了最大的问题,就在毛泽东四处奔走筹备经费的时候,杨开慧看到了毛泽东的窘境,在将这件事告诉了母亲向振熙之后,向振熙二话不说就将仅剩的积蓄都递给了杨开慧,让她去支持毛泽东搞革命。

文化书社

虽然向振熙不懂什么是革命,但是她知道毛泽东是丈夫看好的人,杨昌济在临终前,对于女儿杨开慧和弟子毛泽东之间的婚事十分赞同。

为了完成丈夫遗愿,1920年12月,向振熙遵循着丈夫的遗愿,让女儿杨开慧和毛泽东尽快完婚,此时距离清朝灭亡才过去了不到十年,人们的思想还是有点封建,父亲杨昌济逝世还未满一年女儿就结婚,这在当时是有点惊世骇俗的。

而且毛杨二人结婚是一切从简,连婚礼都没有办,杨开慧提着箱子直接搬到了毛泽东住的宿舍就算是结婚了。

向振熙喜当外婆既然已经结婚了,那么再住在宿舍显然不像样子,毛泽东和杨开慧便在清水塘租了间房子居住,当时毛泽东夫妻二人的生活条件十分简陋,但这丝毫没有影响他们的革命信念,两人婚后不久,杨开慧肚子便传来了喜讯,这个时候杨开慧就将向振熙接到了清水塘一起居住,顺便还能为毛泽东的革命做掩护。

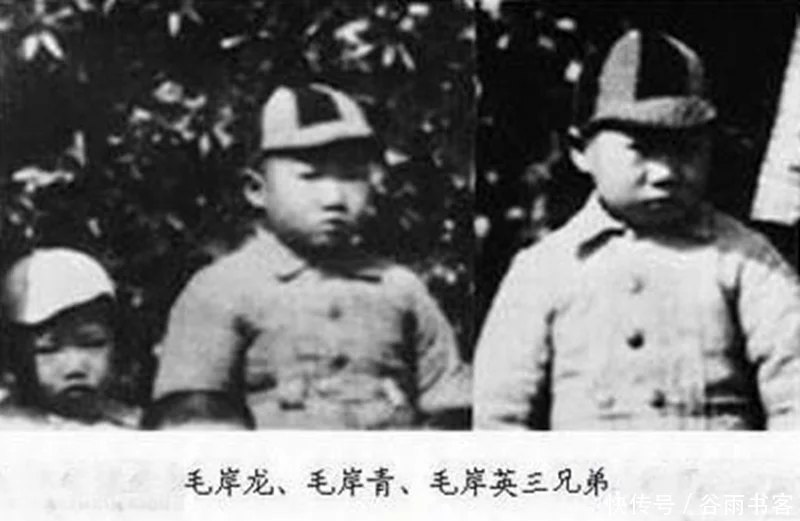

这正是在这段日子里,毛岸英、毛岸青、毛岸龙相继出生,向振熙成功当上了外婆,这让一直沉浸在丈夫去世的悲痛中的向振熙脸上重新出现了笑容,在向振熙的照料下,三个外孙逐渐长高长胖,但是向振熙的脸上却爬满了皱纹,有了岁月的痕迹。

不过这样的天伦之乐并没有持续多久,随着蒋介石背叛革命,大肆屠杀共产党人,毛泽东在领导了湘赣边秋收起义后走上了井冈山,带着孩子留在这里显然不利于干革命,于是杨开慧带着孩子回到了板仓,和向振熙一起生活,并继续从事着革命运动。

彼时国民党反动派在大肆搜捕共产党人,毛泽东的夫人杨开慧就是这些反动派的主要目标,1930年10月24日,尽管杨开慧一再小心,但还是遭到了湖南军阀何健的逮捕。

何健

在监狱中,杨开慧宁死不屈,她对家人留下遗言:死不足惜,只愿润之革命早日成功。

同年11月,杨开慧英勇就义,年仅29岁。

这个消息对毛主席和向振熙来说都是一个晴天霹雳,已经60岁的向振熙听到这个噩耗后好不容易缓过了丧夫之痛,结果又经历了丧女,一时间接受不了这个打击晕了过去。

醒过来之后,向振熙看到三个还未长大的外孙后,顾不得心中的悲痛,将养育三个外孙的重担挑在了肩上。

一个六十岁的老太太,带着三个年幼的外孙生活,还要担心敌人的搜捕,其中的艰辛可想而知。

正因为如此,远在上海的毛泽民得知这个消息后,向组织上申请将孩子接到上海抚养,向振熙为了外孙的安慰,尽管心中不舍,但也只能忍痛将外孙送走,等到外孙送走后,向振熙和外孙之间的联系也是彻底中断了,只剩下她一个人在板仓生活。

向振熙时常在院子里走动,又或者屋前观望,嘴里念叨着三个外孙的名字,盼望着能够重逢,这一等,就是20年。

时隔20年,祖孙终相见1949年8月4日,长沙和平解放,消息很快就传到了向振熙老人的耳中,已经79岁的向振熙十分高兴,嘴里不停的念叨着:没想到我还能等到这一天,随后她又问身边的人:润之现在在那里,岸英他们呢?

消息传到毛主席的耳中后,毛主席得知老夫人还健在后十分高兴,在百忙之中写了封回信:老夫人健在,甚慰,岸英岸青均在北京。

向振熙老人知道女婿和外孙们的消息后十分高兴,她悬了20年的心终于放下了。

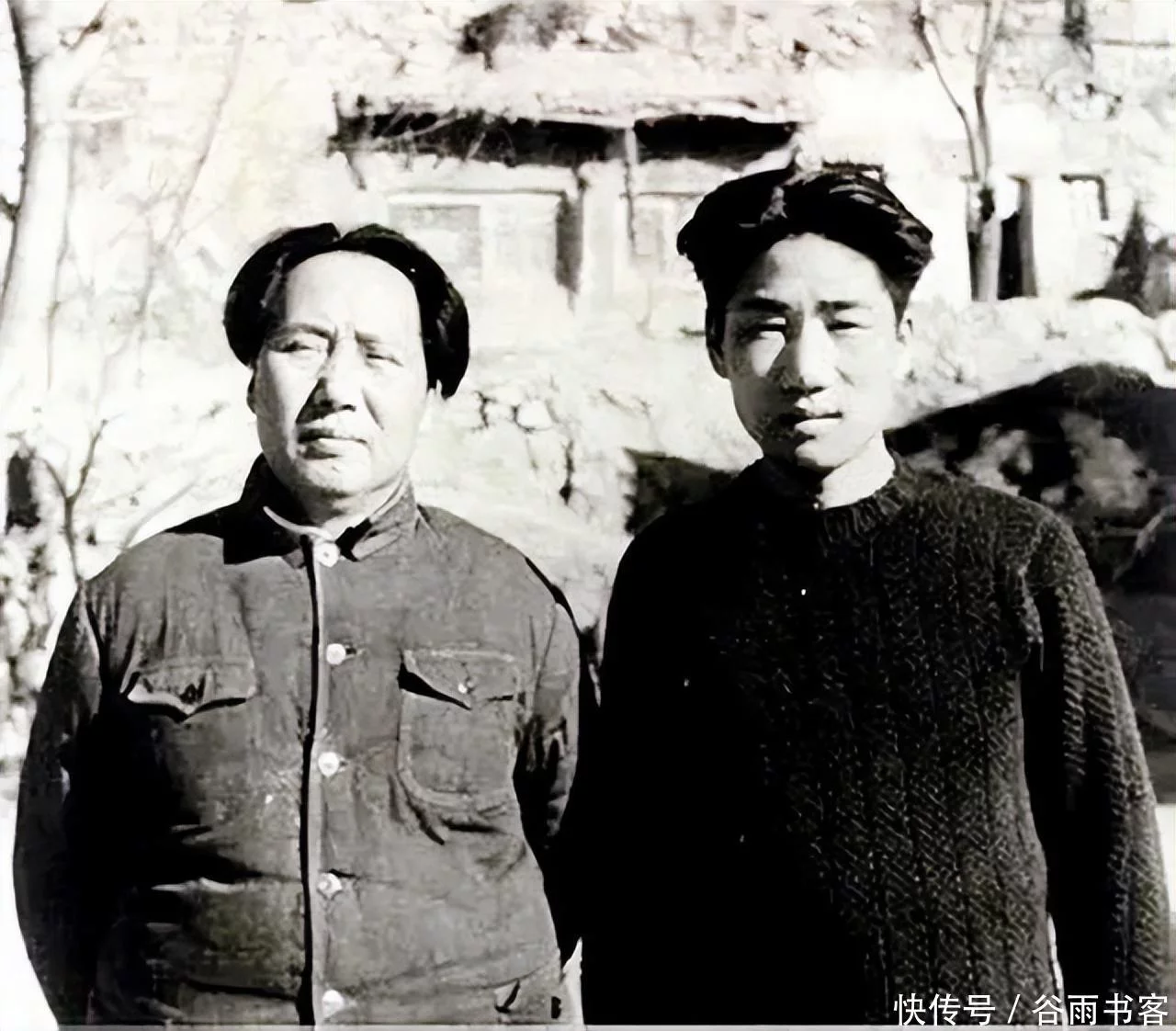

1950年5月,向振熙老人八十大寿要到了,毛主席由于公务繁忙,决定让岸英亲自去给老人家祝寿。

毛岸英在抵达湖南后,第一时间就赶回了外婆家,对着向振熙亲切地喊道:外婆,您好。

尽管过去了20年,向振熙还是一眼就认出了自己的外孙,她激动的上前抚摸着外孙的脸庞,嘴里不住的念叨:伢子,岸英,是你,样子冒变...爸爸好啊!弟弟呢?外婆已经老了。

在为外婆祝完寿后,毛岸英就走了,在分别的时候,毛岸英答应了外婆会经常回来看望她。但是谁也没想到,这一别就是永别,仅仅过了六个月,毛岸英就牺牲在了朝鲜战场。

考虑到向振熙年纪大了,受不了打击,周围的人就将这个消息隐瞒了下来,此后每当向振熙老人过生日的时候,她都会叮嘱家人慢点开饭,她总是嘀咕着:岸英说过要回来看我的,还说要吃我做的浸水坛子菜呢,提到外孙岸英,老人的眼中总是充满着希望。

后来全国各级干部都开始实行了薪金制,毛主席每个月都会邮寄一点生活费给向振熙老人,一直到向振熙去世。

1962年11月15日,向振熙老人在长沙逝世,享年92岁,走完了她那充满传奇而又坎坷的一生。

毛主席在听闻老人去世后,悲痛莫名,第一时间就给杨开智写了封信,并寄上500元钱,在信中毛主席表示:葬仪;可以与杨开慧同志我亲爱的夫人同穴,我们两家是一家,不分彼此。

从这些话中也可以看出毛主席的情深意切。

杨开慧陵园内翠竹环绕,时隔32年,向振熙老人终于和女儿团圆了。

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- 🐦挣钱不要命 02/04/25

- 亏了 5 万 +,我清仓了 02/04/25

- 💧俺终于知道封神榜是啥意思了 02/04/25

- 💧我家真有头牛系列故事 02/04/25

- ☕希望世界赠予我的 02/04/25

- 日本流感和国内有何不同?赴日旅游回国的人如何预防? 02/04/25

- 28岁韩国美女气象主播离世,17封遗书泪诉职场霸凌,被嘲现实“妍珍” 02/04/25

- 大S感染流感病逝引关注,日本医生针对游客发出提醒 02/04/25

- 大s在日本去世,谁说24小时之内就得火化? 02/04/25

- 一代一代又一代 把爱国爱港的精神传承下去!专访霍震霆 02/04/25

- 春晚上翻车的岳云鹏,却凭借《唐探1900》打了场漂亮的翻身仗 02/04/25

- 27岁男演员突然病逝!最初以为只是普通感冒…上海疾控提醒:本市仍 02/04/25

- 谢娜新综艺火爆上线,太阳女神依旧很阳光,家庭幸福事业第二春 02/04/25

- 7天破48亿!《哪吒2》打开了前作的天花板,好评如潮,口碑持续发酵 02/04/25

- 大S真实死因曝光!血液里全是细菌,多器官感染,或与打美白针有关 02/04/25

- 笑话十条:合租房厕所共用,有一次上厕所小便忘了锁门 02/04/25

- 笑话十条:在我哥家吃饭,我哥给了我十块钱 02/04/25

- 那天我看到这小姐姐了,结果我上班迟到三个小时 02/04/25

- 叔,我瞅到小区门口的摄像头了! 02/04/25

- 笑话十条:表妹临产痛得发狂,于是我在她旁边鼓励她 02/04/25

>>>>查看更多楼主社区动态...