孔乙己文学爆火后,我才读懂了这个可怜人

最近,“孔乙己文学” 火了。

“学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫。”

“如果我没有上过大学,那我一定心安理得地去打螺丝。可是没有如果。”

“读书让我不满足于现状,但又无力改变现状。”

那些曾经在课堂上嘲笑过孔乙己的孩子,长大后才发现,现在的自己像极了孔乙己:

读过点书,又混的不如意,干别的吧,又放不下读书人的身段,所以高不成低不就。

于是,那些受过高等教育的年轻人,在卷又卷不动,躺又躺不平之后,日渐和语文课本上的人物,狠狠地共情了。

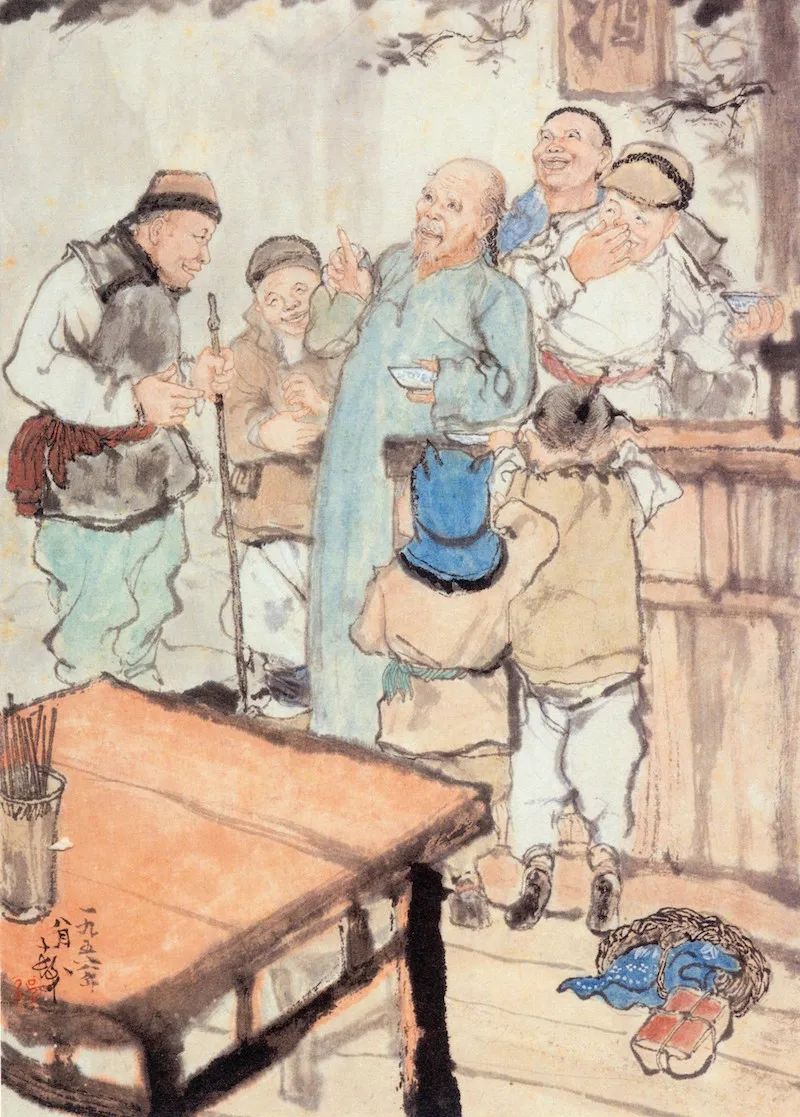

小时候,语文课本告诉我们,《孔乙己》的中心思想,是通过对孔己乙后半生几个悲惨生活片段的描述,成功地塑造了封建末世备受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民当时的昏沉、麻木状态。

然而,这个说法,可以应付应付考试,但却无法解释,大清朝早就亡了,封建制度早已消散,这个 100 多年前的虚构人物(《孔乙己》写于 1918 年),为何能够穿越时光,获得当下年轻人的共鸣和喜爱。

答案就藏在鲁迅喜爱《孔乙己》的理由中,鲁迅的学生孙伏园曾问鲁迅先生,在他所作的短篇小说里,他最喜欢哪一篇,他答复说是《孔乙己》。孙伏园用一句话概括了鲁迅告诉他的理由:

“《孔乙己》作者的主要用意,是在描写一般社会对于苦人的凉薄。”

带着这个视角,让我们重温《孔乙己》。

了不起的开头

余华曾经说过,《孔乙己》他看了无数遍,但直到 35 岁时重读,才发现这个开头多么了不起。

《孔乙己》的开头很特别,它没有直接介绍孔乙己,而是介绍起了鲁镇的酒店的格局,做工的人的吃食,“我” 的经历;而作为小说的主人公,孔乙己直到第三段的末尾才出现。

而这也正是这个开头了不起的地方,他选取了酒店这个公共空间,塑造出了一

个以 “做工的人” 为代表的底层世界。这个底层世界有几个特点:

一是,等级明显,短衣帮站着喝,穿长衫的进屋坐喝;金钱决定一切,四文铜钱一碗酒,十几文一样荤菜。

二是,底层并不纯洁和无辜,虽容易说话但小气,防着羼水,唠唠叨叨缠夹不清。

三是,整体氛围压抑,掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气。

正是把这些写透了,等孔乙己上台后,才能一下子写尽他在 “环境中的尴尬”(余华的说法)。

首先,孔乙己的实际地位和短衣帮无二,但他虽然站着喝酒,却是唯一一个穿长衫的唯一的人。

其次,虽然在背地里好吃懒做,手脚不干净,但在酒店里,品行却比别人都好。从不拖欠,欠了也会很快还清。

再次,压抑的氛围教人活泼不得,但只有孔乙己到店,才可以笑几声。

《红楼梦》有一回叫 “尴尬人偏遇尴尬事”,孔乙己就是这样的尴尬人。孔乙己的自我评价,和实际的社会地位,存在着巨大的差异。

但他却试图用脱不下的长衫,假装的大方,来维持自己最后的尊严和体面,而当这种努力被戳穿时,孔乙己就在尴尬中走向了可笑与可悲。而这,就是鲁迅所说的 “对于苦人的凉薄”。

由酒店格局讲到社会分层,又由底层秉性讲到社会氛围,最后自然而然带出孔乙己,而这一切又是如此丝滑如此圆融地彼此交织在一起,真的是大师手笔。

旁观者的视角

而另一个容易被忽视的点,是小说叙事者的选择。

这个故事本可以由孔乙己讲出,也可以由酒客和老板讲出,但鲁迅为何偏偏选择由咸亨酒店里的小伙计 “我” 来讲?

这是一种 “第一人称限制视角”,只能写 “我” 的所见、所闻、所感,“我” 所未见、未闻、未感,作者就不能僭越去代写。这个视角的局限性,在别的小说里可能是一种缺陷,但在鲁迅这里,这个角度是唯一恰当且合适的视角。

因为视角受限,孔乙己的故事主要分成两部分:

第一,人前的故事,靠的是 “我” 在酒店的所见,排出九文大钱,“茴” 字的四样写法,用手走到酒店,等等。

第二,人后的故事,靠的是 “我” 在酒店听到的对话,偷了何家的书吊着打,偷到丁举人家里又被打等等,都是通过酒客、掌柜和孔乙己的对话叙述出来的。

人前的故事,主要写出孔乙己的迂腐和可怜;而人后的故事,在写出孔乙己的可怜之外,还多了一层对酒客与掌柜的审视。

最典型的,孔乙己被丁举人打的故事,是在掌柜的一再追问之下,才由 “一个喝酒的人” 讲出来的:

“有一天,大约是中秋前的两三天,掌柜正在慢慢的结账,取下粉板,忽然说:“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢!” 我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道:“他怎么会来?…… 他打折了腿了。” 掌柜说,“哦!”“他总仍旧是偷。这一回,是自己发昏,竟偷到丁举人家里去了。他家的东西,偷得的么?”“后来怎么样?”“怎么样?先写服辩,后来是打,打了大半夜,再打折了腿。”“后来呢?”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢?”“怎样?…… 谁晓得?许是死了。” 掌柜也不再问,仍然慢慢的算他的账。”一件如此血淋淋的事,却被掌柜和酒客当成了一个漫不经心的八卦,不但没有任何同情,还要被嘲笑 “发昏”。掌柜听完了继续慢慢地算账,掀不起任何波澜。

北大教授钱理群说:

“鲁迅所关注的不仅是孔乙己横遭迫害的不幸,他更为重视的是人们对孔乙己的不幸的态度和反应。”

用鲁迅自己的话说就是:

《孔乙己》的主要用意,是在描写一般社会对于苦人的凉薄。”

看与被看

说到这里,就不得不提鲁迅一直关注的一个主题:

看与被看。

这是鲁迅在众多小说中反复运用的结构模式,比如《祝福》中乡下老女人特意跑过来听祥林嫂讲阿毛被狼吃了的故事,《阿 Q 正传》最后人们都来围观阿 Q 上刑场,《药》中人们伸着脖子看夏榆被砍头,甚至《示众》连故事都没有,直接只有一个场景:看犯人。

具体到《孔乙己》中,“看与被看” 可以换算成一个更好理解的说法:

酒客和掌柜把孔乙己的不幸当成了一出戏,在欣赏和把玩孔乙己的苦难。

而让人悲哀的是,除了掌柜,那些嘲笑和耍逗孔乙己的酒客,可能都是一些和孔乙己处境差不到哪里去的人。然而,弱者和弱者之间,往往并不是互相珍视和帮助。他们对更上者可能是跪舔的,但对同类通常却是更加无情。

鲁迅在别的地方说:“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。” 弱者向更弱者抽刃,杀伤力更强,因为只有弱者才知道在哪里下刀才最痛。

孔乙己没有进学,又不会营生,唯一脱不掉的是那身长衫,唯一改不了口的是 “之乎者也” 和 “君子固穷”。而在这二者背后,不过是一个可怜人对 “读书人” 这个还有点体面的身份最后的坚持。

然而,哪里痛往哪里捅,酒客们偏偏就要说 “你一定又偷了人家的东西了”,偏偏要问 “你怎的连半个秀才也捞不到呢”,并在孔乙己意料之中的窘迫与不堪中获得无限的快感。

所以,不但 “店内外充满了快活的空气”,整个小说也充满了笑声。孔乙己在人们的一次次奚落中,成为了一个笑话。被人拿来取乐,仿佛成为他生命中唯一的价值。

“窃书不能算偷” 的辩解是苍白的,“不要取笑” 的哀求是无用的,成年人的世界,已经没有他的位置,他想在孩子的世界里寻找点慰藉,却只得到了 “我” 的不耐烦,和一群孩子的哄笑。整个世界都没有容身之地,孔乙己也就走投无路了。

最后,“大约孔乙己的确死了”。杀死他的,不仅仅是 “何家” 和 “丁举人” 等更上者,还有残酷与冷漠的同类看客,他们用戏谑与麻木,消解了孔乙己不幸的严肃性,剥夺了孔乙己这个 “苦人” 最后一丝慰藉的可能。

但你要真的要找杀人凶手,却好像又进入 “无物之阵”,找不到对手。就像鲁迅说的,看客以及看客形成的传统,是一个 “无主名无意识的杀人团”。所以,你有没有注意到,《孔乙己》整部小说,只出现了一个名字。一般社会对于苦人的凉薄,不需要具名,因为每个人都是凶手。

可仔细想一想,其实 “孔乙己” 这个名字,也不是他的本名,不过是别人从描红纸上的 “上大人孔乙己” 这半懂不懂的话里,取的一个绰号罢了。

这个绰号,可以安在 100 年前的一个穷书生身上,也可以安在 100 年后迷茫彷徨不知如何安身立命的年轻人身上。

而跨年百年,两者的共同点,不只是那件脱不下的长衫。

来源:亮见 微信号:liangjian0624

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

- A 股太难侍候 06/26/24

- 关于地沟油 06/26/24

- 🐦废土求生技能 06/26/24

- 阳台到底封不封?看完这些再装也不迟 06/26/24

- 小卧室这样装,空间利用率翻倍 06/26/24

- 书房装修没灵感?这样设计高档又实用 06/26/24

- 82岁香港“风流才子”近况曝光:无儿无女,家具古董全送人,换了海 06/26/24

- ☕穷人的存在只是为了吓唬中产阶级 06/26/24

- 陷入 “饭荒” 的深圳成年人,去少儿托班食堂 “蹭饭” 06/26/24

- Lisa画风彻底走歪!新歌造型疯狂迎合欧美,吐舌舔牙油腻至极 06/26/24

- 《玫瑰的故事》大结局:方协文才是人生赢家 06/26/24

- 陈乔恩被曝9月下旬举办婚礼,邀请嘉宾名单曝光,经纪人回应 06/26/24

- 🍦20位网友倒霉的瞬间,遇事不要慌,先拍个照片再说 06/26/24

- 🍦商家的套路到底有多深?20个极具欺骗性的商品包装 06/26/24

- 🍦20个事物的另一面,带你从一个意想不到的视角重新认识这个世界 06/26/24

- 🍦20张超神奇的“视觉性错误”照片,没有任何的PS却胜似PS 06/26/24

- 山东一女孩查成绩,瘫倒在床上,哭着说:考砸了我能干什么! 06/26/24

- 上等命的生日,真的是有福之人,你是第几等呢? 06/26/24

- 999元…这小屏手机,绝对是来捣乱的 06/26/24

- 华为Mate 70系列配置曝光 共有四款机型 06/26/24

>>>>查看更多楼主社区动态...